照相機經常被比喻作機關槍或者陽具等,具有潛在攻擊性的武器或工具,用來突襲、占有、監視及統治,這種印象更因二十世紀前半相機多是金屬製的冰冷外殼,而現今則多為黑色合成樹脂,而更為加深。這種比喻是從相機與被拍者之間的關係所衍伸出來的,已經是非常普遍,幾近陳腔濫調的看法,連喜歡拍照的人手持相機時儘管堅持自己的用意良善,往往也自覺是個掌權者與攻擊者。連帶與此相關的,大家都知道快拍照英文snapshot的由來是打獵射擊的專用術語。

許綺玲

|

照相機經常被比喻作機關槍或者陽具等,具有潛在攻擊性的武器或工具,用來突襲、占有、監視及統治,這種印象更因二十世紀前半相機多是金屬製的冰冷外殼,而現今則多為黑色合成樹脂,而更為加深。這種比喻是從相機與被拍者之間的關係所衍伸出來的,已經是非常普遍,幾近陳腔濫調的看法,連喜歡拍照的人手持相機時儘管堅持自己的用意良善,往往也自覺是個掌權者與攻擊者。連帶與此相關的,大家都知道快拍照英文snapshot的由來是打獵射擊的專用術語。 |

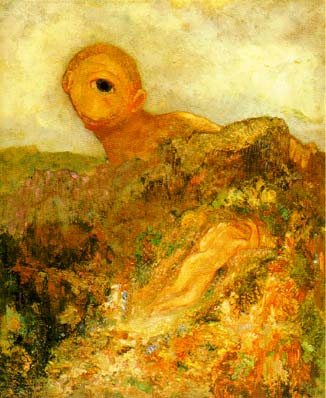

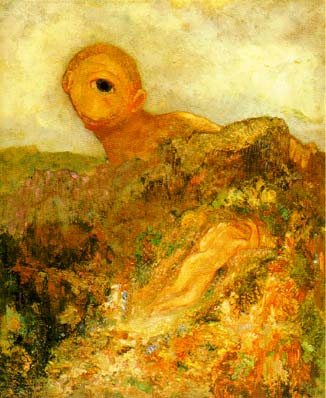

| 荷東(Redon) 獨眼巨人波里菲姆(Polyphème)(翻拍自《REDON》,新潮美術文庫36,東京新潮社,1975) |

另一種表面上稍為溫和實則同具攻擊性的是把相機視為拍照者身上一部份器官的延伸,也就是另一隻大眼睛。拍照者舉著相機四處觀看時,整個頭部好像只剩下一個觀看的器官,不聽不嗅不觸不嘗,光光東看西看,留存的自然只有「看過」的記憶。照相機的法文俗稱appareil-photo,appareil一字一般指器具,但又可以指支撐身體殘缺部位的輔助假器,如義肢、假牙、義眼等,照相者依賴觀看、強化視力的就是這個古怪的光學義眼。相機獨眼人也讓人連想到古希臘神話中的西克婁普(Cyclopes)獨眼巨人族,其中最有名的一位是曾與尤里西斯作對的波里菲姆(Polyphème);這個殘暴的怪人卻也譜過寂寞牧羊人的田園牧歌,單戀海之女神嘉萊蒂(Galatée),卻只能躲在一旁,懷著深情,以他巨大的獨眼偷窺凝視,而始終為海女所拒,不得親近。華特•班雅明也曾提到攝影發明之初,被拍者最恐怖的經歷是矛盾地被一個不能與他目光交流的機器對看,機器眼「看」著被拍者,實則視而不見,彼此並不能產生相互主體的關係,這一點令被拍者渾身不自在。班雅明這麼寫,好像忘了相機後頭總要有操控的人在。不過早期攝影的確因為需要相當長的曝光時間,在這數分數秒間,操控者可以離開不在場,留下被拍者無可防衛地獨自面對相機的無情凝視。

照相機使得拍照者與被拍者之間始終處於對立主從的緊張關係,已是眾所習知,多少也已迷思化的看法。不過,若是換個角度,著眼於拍照者與照相機之間的關係,則轉為比較柔和陰性化的關係。十九世紀末,柯達輕便相機剛剛問世時,為了向當時日常活動已較過去獨立自由的年輕女性促銷,一方面在帶有世紀末藝術風的美麗版畫廣告中推出少女身穿八分褲裙、戴著草帽、揹著相機、騎著單車出遊的時髦瀟灑型像,另一方面又小心翼翼為了妥協這種前衛新女性的型像,使不致於在保守衛道人士眼中成為具有絲毫叛逆傳統女性角色的鼓吹,又強調這種輕便的新型相機最適於擅長女紅、心思細膩而手工靈活的女性使用,應合當時維多利亞時代成規化的女性定義。無論如何操控使用機器的女人仍要放入傳統規範的框框內。研究世紀之交美國女性攝影家活動的珍•戈佛

(C. Jane Gover)還指出第一個柯達輕便相機正巧是新問世勝家縫紉機的同時代產物。把相機與工藝品連想在一塊兒的還有羅蘭•巴特。他想到的是早期攝影器材屬於細工木器與精密準確儀器,猶如時鐘,而「相機正是用來看的時鐘」。當他忘卻相機的觀看功能,轉而聆聽相機裡外因人手觸摸而發出的各種聲響時,相機便不再具有傷害力了。巴特在別處還曾提到眼與手的象徵對立性:眼睛在西方傳統中代表的是理性、明證、經驗論、相像說,即與一切用以控制、命令與模仿的機制有關;而手則是屬於個體欲望相連的(盲目的)一邊。

還有另一個關於照相者與相機之間,更獨特、更母性觀點的照相機比喻,也是出自一位男士的筆下,就是寫《給那沒有救我的朋友》的法國作家及影像說書者,艾爾偉•季貝

(Hervé Guibert)提出的。關於「照相機」一文很短,只有幾行成一長句,中譯如下:照相機真是個小小自動體(身體),它有光圈(橫隔膜),有開合(肌肉)收縮的時間,機身有如一副骨架,但這是個殘缺的身子,必須像幼兒一般把它緊抱著,有點重量,引人注目,愛它也像愛一個病弱的幼兒,它絕不能自己行動(行走),而因它的孱弱,使它看著世界,帶著幾分瘋狂的犀利敏銳。

(譯自《影像幽靈》,L'Image Fantome, 1981)照相機從未有過如此的孱病、脆弱、依賴而易受傷害的型像,不再是個厲害無情的單一器官(獨眼),而是整個兒擬人化,忘了冰冷陽剛之面,且有骨有肉:作者善於玩文字遊戲,點出相機結構專用字眼的同時又有人體器官之意指,如光圈

(diaphragme)豈不好像橫隔膜一般神經質地急猝開合,發出間歇的輕聲打嗝?相機身體呼吸的是不可或缺的光線。相機不能行動(marcher),小兒不能自己走動,只能依隨緊貼著拍照者,親子關係般親暱,要求呵護關切,因它的脆弱激起更多的憐惜情感。拍照者知道沒有他的幫助,相機孩子是動彈不了的,因此更增進了彼此的依託互賴。然而世間生物有一自然求生律則,相機的脆弱身體有一個能力上的補償,也就是具有無比敏銳的眼光,更有感於「觀看」之實、觀看的對象以及這些對象物的視覺性存在(在場);孩童原本就有極高度的專注力,遠勝過成人,可是如此強烈敏銳的集中意識不已接近忘我的瘋狂?當然,這一切想像,從第一層意義看,是因照相者不再戴著相機眼來觀看世界,轉而回頭凝視著他手中捧持的這個工具,與工具先有了因注目而來的主客距離,工具不再只是為了我的眼,我的意圖,我的觀看,從而在見出物僅為物之前,又投射了人性情感於中,秤出它與生的弱點,竟對之心生無限憐愛。再進一層想,季貝總是在拍照行為、相中人影及被拍者身上探尋各種欲望觸發的跡象,同時充滿自覺地耽溺其中。這回他從工具本身感受領會(欣羨?)的,卻是忘了工具,重要的不是「他的眼」、「他的觀看」,而從眼轉到手,轉到觸覺上的感受交流,從懷抱的動作,從懷抱動作的意識,想到的豈不是「他」自身,孩時再也尋不回的、倚於母親懷中的他?◎

(本文發表於《新潮藝術》試刊號,1998年9月)