|

前衛、頹廢與國家形式化︰ 中國現代化進程中進步刊物插圖所呈現的視覺矛盾 以中期創造社為例*

劉紀蕙 交通大學社會與文化研究所 2001年5月1日修訂

先後發表於「近代中國的視覺表述與文化構圖,一六○○迄今」學術研討會,中央研究院近代史研究所文化思想史組,二○○一年五月31日至六月1日,以及Association of Chinese & Comparative Literature Biennial ConferenceACCL雙年會,上海復旦大學,二○○一年六月15日至六月17日。即將出版。〈現代化與國家形式化︰中國進步刊物插圖的視覺矛盾與文化系統翻譯的問題〉。《近代中國視覺表述與文化構圖》。黃克武主編,台北:中央研究院近代史研究所,2003,出版中。謝謝!回應意見 版權所有ã劉紀蕙

關鍵字:現代化﹐前衛﹐頹廢﹐未來主義﹐創造社﹐視覺歷史﹐法西斯美學﹐郭沫若﹐葉靈鳳

******

我們要如何回顧歷史時期?如何從文字與圖像的資料中觀測當時的社會脈動、思想趨勢、美感模式或是政治論述?當懷特(Hayden White)說,歷史書寫時常是以某一種特定形式編撰無意義而雜亂的各種原始資料時,他提醒了我們歷史記錄與書寫背後的修辭結構,甚至此歷史敘述本身是依循著特定的詮釋策略與類型。[1] 用同樣的態度檢查各種原始資料,例如一份文藝刊物的發刊詞、連續刊載的論戰、同仁文章,甚至此刊物的封面設計、文章的刊頭設計以及插圖,我們也可以發現這些原始資料也早已被某種「形式」寫成,而且以此種形式邏輯與其他原始材料呼應串連。透過這些刊物的文字與視覺資料,我們可以從側面的角度,捕捉該時期的意識形態與文化論述之地景。 然而,被某一意識形態團體或是某一刊物編輯選擇的原始資料,卻可能會隱含彼此衝突矛盾的意識形態模式,而形成明顯的斷裂與不連續。因此,我們所面對的時代面貌便更為複雜。我們需要檢視:被收納為同一陣營的紛雜史料背後如何呈現巨大的矛盾?此外,我們更要進一步繼續提問:這些矛盾為何會出現?是否此矛盾中其實是以某種辯證的關係相互依存的?如此,我們或許真正面對的,便是充滿斷裂的複雜文化動態,以及其背後所牽引的更為複雜的心態歷史。 我的問題起點是一九二五年到一九二七年間創造社所發行的《創造月刊》、《洪水》與《文化批判》這幾種政治目的濃厚而意識形態鮮明的刊物,其中所刊登的文字與插圖風格的落差,以及這些圖像之間所流露的視覺矛盾。這篇論文延續我前一階段在〈三十年代中國文化論述中的法西斯妄想以及壓抑﹕從幾個文本徵狀談起〉中所展開的路徑,從視覺文本中透露的觀看位置,以及隱藏的論述模式,探討當時文化場域中的脈動。在該篇文章中,我指出:「中國三十年代對於新秩序與新生活的烏托邦式想像,以及生活藝術化的要求,皆具有內在的法西斯衝動以及政治美學化的模式。在法西斯衝動之下,電影敘述以及鏡頭語言也都服從此新秩序的磁場效應。因此,我們注意到,在三十年代國家主體受到威脅之際,此時代焦慮成為一個基本的發言位置。此時代焦慮在現代化與國家形式化的過程中,便促使類近於妄想之徵狀流露於當時的文學、電影以及各種文化論述之中」(頁147)。[2] 而我注意到,二○年代中後期,中國社會的革命論述已經開始急速匯聚構成。值此全面開始左傾之際,創造社扮演了關鍵性的角色:創造社不僅密集推出革命文學的論述,展開全面批判的戰鬥立場,並且積極引介左翼文藝理論與作品。因此,蘇聯勞工農民普羅精神的視覺模式,成為當時的主導形式。然而,我也注意到,創造社所主持的幾份左傾刊物,卻同時呈現了與普羅勞農文藝扞格不入的頹廢唯美與未來主義這幾種不同經驗模式的視覺圖像。我此篇論文便要再度以當時的視覺文本為切入點,試圖從這種不同經驗模式的並置所產生的視覺矛盾與斷裂開始,討論其中隱藏的論述模式,以及規範導引此論述模式而為中國現代化進程所依循的「現代形式」。 對於二○年代中後期創造社刊物中頹廢唯美風格、法西斯美學與進步普羅精神的並置,我們需要提出的問題是:被認為屬於右翼中產階級頹廢唯美的比亞茲萊(Aubrey Beardsley)風格為何會出現在明顯左傾的創造社刊物之中?同樣的,被認為屬於右翼國家主義色彩的未來主義圖像,為何也會出現在左傾的創造社刊物之中?當時的革命文學與普羅文學論述熾熱之際,創造社沒有內部的檢查制度嗎?或是編輯同仁並沒有意識到視覺圖像與文字之間的矛盾?這是中國在急速現代化的進程中,西方不同時期的現代主義藝術以壓縮的方式並陳嗎?或者,這只是插畫家葉靈鳳的個人風格多元化所導致的結果,而與其周遭同仁之言論無關嗎?[3] 顯然,這幾種推測都不足以解釋此現象中呈現的問題。 我的討論重點將環繞著中國現代文化論述將頹廢唯美風格或是法西斯美學與進步普羅精神對立而造成的盲點。[4] 此盲點使得我們對於中國現代化進程中,這幾種同時存在卻相左的視覺經驗背後牽連而互通的內在動力視而不見。這些視覺圖像原本皆不屬於中國的視覺傳統之中,當這些圖像模式被「翻譯」並且植入中國的視覺文本中時,我們看到了此視覺模式的主動引用,其實與當時的文化脈絡、意識形態以及此意識形態所具有的社會功能,有密不可分的關係。劉禾(Lydia H. Liu)在Translingual Practice: Litearture, National Culture, and Translated Modernity China, 1900-1937一書中,主要的論點便是︰透過翻譯而「創造」出來的新的辭彙、意義、論述、再現形式等等,一則塑造了中國的「國民性」、「現代性」的概念,再則也是根基於本土環境之刺激而引發創造的 (26)。王德威也曾經討論過晚清「現代」論述與翻譯之間的關係,而在超語言的層次,探討譯者如何將「西方的敘述模式、文體特質、感情語境和意識形態的概念『移植』到中國來,…『再』造出晚清作者和讀者對現實的憧憬」(44)。我要延續此「翻譯現代性」的概念,指出二十世紀初期,中國引進西方的視覺模式,一則是將西方的視覺經驗「翻譯」進入現代中國的脈絡,再則也是藉此外來的視覺模式「翻譯」當時中國人所感受到的「現代處境」。我更要援用佛洛伊德的經濟交換原則,討論此欲力之翻譯與尋求投資形式的工程。因此,本文以郭沫若為中心的創造社轉向為切入點,探討中國二○年代中期以降文化脈絡與政局結構的變動引發的革命迫切感,並且要繼續以此轉變期間不同視覺模式並置而產生的視覺矛盾出發,探究此矛盾所揭露的內在同質趨力。 我希望指出,中國二、三○年代湧現的「新國家形式」論述,其實主導著整個中國現代化的動力,而此論述修辭與動力亦清楚隱藏在頹廢唯美與未來主義的視覺模式之內。因此,二○年代中後期急劇左傾的創造社,同時呈現蘇聯勞農普羅精神以及所謂的頹廢唯美與未來主義色彩,並不是由於前後期發展轉變而遺留的前時代地層之化石痕跡。創造社核心人物郭沫若以及該社同仁在創作社前期展現具有個人主義與唯心色彩的前衛精神與基進心態,仍舊是創造社中後期所有活動的基礎動力︰這才是這些不同模式的視覺經驗在創造社轉換期得以並存的主要原因。[5]

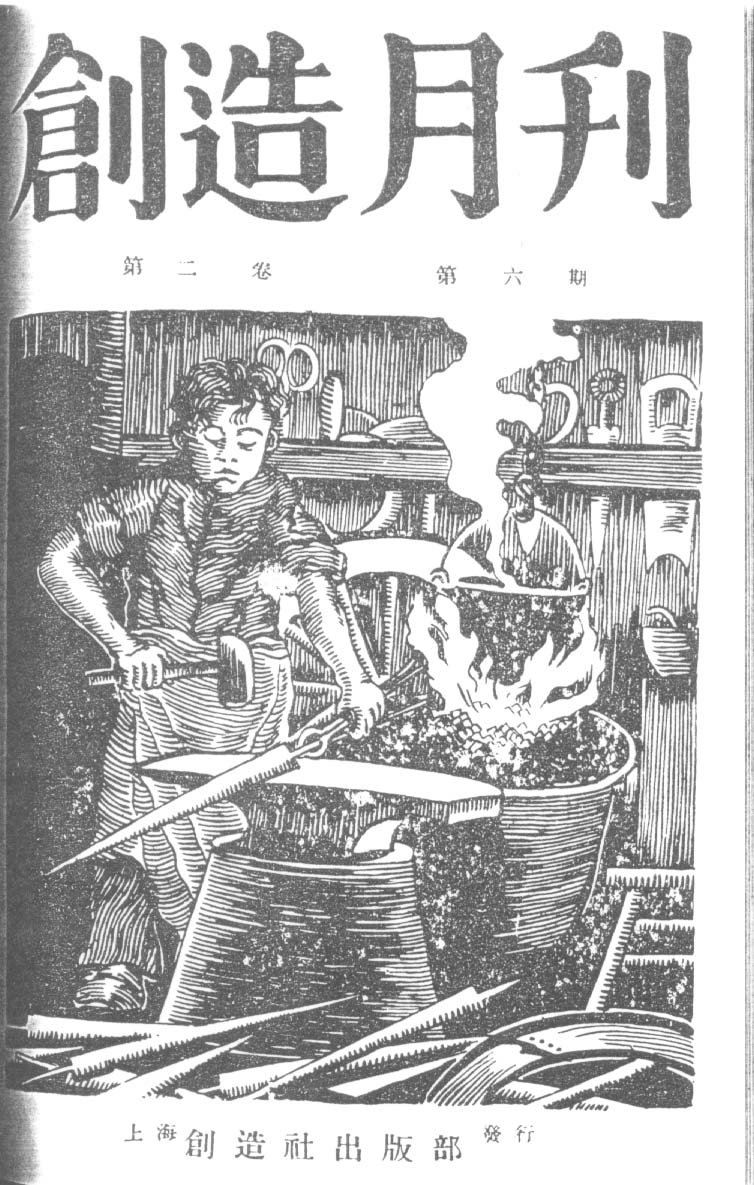

1、蘇派普羅勞農藝術 二○年代中後期到三○年代初期,蘇聯普羅藝術大量被介紹到中國。除了具有以勞動工人農人為主題的普羅畫風以外,印刷品也多以蘇派版畫作為插畫與封面。[6] 左翼聯盟成立之後,此蘇派風格更明顯地確定了其主導位置,決定了往後現代中國視覺經驗正統的發展。選自魯迅編《引玉集》中蘇聯亞歷克舍夫替高爾基的小說《母親》所作的插畫(見左圖,取自《左聯畫史》,頁239),或是黃新波為葉紫的小說《火》所作的插畫(見右圖,取自《左聯畫史》,頁26),便是清楚的例子。 些蘇派風格所呈現的視覺模式強調形體寫實,線條厚重粗獷剛健,主題偏向低下階級的勞動工人與農民,凸顯階級的衝突以及勞動力的能量。一九二六年到一九二七年間的《創造月刊》處於創造社的轉型期。這期間,其成員以及刊物的論述模式逐漸由創造社早期的浪漫個人主義與強調自我內心表現,轉向注重群體與社會的革命論述與創作。因此,除了革命文學的討論之外,[7] 也有大量介紹蘇聯十月革命文學的文字。同時期的刊物封面與文章插圖便也呈現蘇派的普羅工農藝術色彩。 此處左邊的附圖是以工人與工廠為主題的蘇派版畫,是一九二七年《創造月刊》第一卷第八期蔣光赤的文章<十月革命與俄羅斯文學>所用的刊頭(頁79),而右邊附圖打鐵童工的版畫則是一九二八年《創造月刊》第二卷第一期以後所固定使用的封面。這種強調工業革命之後都市化生活中勞工被剝削以及群眾力量的圖像訴求,逐漸成為二○年代末期以致三○年代以降的主要文化論述。[8]

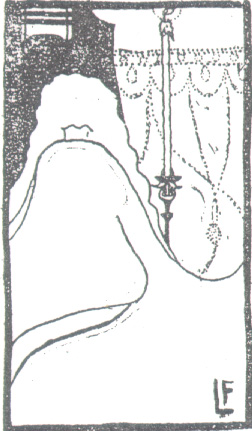

2.比亞茲萊風格 同樣是一九二五年到一九二七年間,我們在創造社的幾種刊物中,除了蘇聯勞農普羅精神風格的刊物封面或是插畫之外,卻也時時看到具有具有頹廢唯美風格的構圖。蔣光赤的<十月革命與俄羅斯文學>於一九二六年開始在《創造月刊》的一卷二期連載的時候,這篇文章所使用的刊頭是葉靈鳳設計的(見左下圖),文章中還有葉靈鳳的比亞茲萊式插畫<醇酒與婦人>(見右下圖)。

除了與<十月革命與俄羅斯文學>並置的<醇酒與婦人>之外,一九二五年《洪水》復刊號一卷一號為法所寫強調藝術家必須是「良心的戰士,良心的擁護者,他的藝術便是他良心的呼聲」的<真的藝術家>,也使用了葉靈鳳的插畫<夜禱>(頁33)(見左下圖)。而郭沫若在一九二五年《洪水》一卷五號刊登的<共產與共管>這篇文章,也同樣使用了葉靈鳳所繪製的插畫<希求與崇拜>(頁131)(見右下圖)。

這些強烈的黑白對比與纖細的裝飾紋路,明顯具有比亞茲萊風格,使得葉靈鳳被時人稱呼為「中國比亞斯【茲】萊」。楊義甚至清楚指出,葉靈鳳所繪製的「比亞茲萊風格」畫作其實更增加了一點「嚴峻感」(《二十世紀中國文學圖誌》(上)頁24)。當時魯迅還批評葉靈鳳「生吞比亞茲萊,活剝蕗谷虹兒」,而特意於一九二九年編印了《蕗谷虹兒畫選》,為了是要「掃蕩上海灘的藝術家,即戳穿葉靈鳳這個紙老虎」。[9] 研究藏書票的吳興文也指出,其實,當時中國作家,例如郭沫若、郁達夫、魯迅、田漢、徐志摩、聞一多、梁實秋等,普遍都十分喜歡比亞茲萊的「古怪誇張」的風格。[10] 根據葉靈鳳的說法,中國最早介紹比亞茲萊作品的人是田漢。田漢編輯《南國週刊》所使用的刊頭與插畫,都是比亞茲萊的作品,後來又翻譯了王爾德的《莎樂美》,於一九二三年一月出版,用的也是比亞茲萊的畫作。郁達夫也在一九二三年九月《創造》週報第二十、二十一號為文介紹<黃面志(Yellow Book)及其作家>,介紹比亞茲萊的畫(<比亞茲來的畫> 496)。至於郭沫若,他為田漢翻譯的《莎樂美》所寫的序詩中,有「我獨披著件白孔雀的羽衣」與「在一只象牙舟上翹首」幾個圖像式的描寫,這些也都是根據比亞茲萊為王爾德的《莎樂美》所作插畫而構成的。[11] 魯迅在一九二九年四月所編的《藝苑昭華》第一期第四輯<比亞斯萊畫選>,選了十二幅比亞斯萊的畫,並且認為「沒有一個藝術家影響現代藝術如他這樣的廣闊」(吳興文 35)。從這些資料顯示,對於比亞茲萊的興趣,在二○年代前半期是相當普遍的。但是,二○年代後半期到三○年代以降,卻沒有出現大量的比亞茲萊風格的畫作,原因是當時的政局已經不容許這些裝飾意味濃厚的作品以及同樣風格的藏書票的流行,正是如同魯迅所說的,「當革命之時,版畫之用最廣,雖極匆忙,頃刻能辨」(《新俄畫選.小引》,引自楊義《《二十世紀中國文學圖誌》(下),頁33)。二○年代中後期,葉靈鳳大量會至此類比亞茲萊風格的插畫,並且被《洪水》與《創造月刊》選用,其實是很耐人尋味的現象。 除了葉靈鳳比亞茲萊式的插畫之外,《洪水》以及《創造月刊》第一卷的文章也多半使用葉靈鳳的象徵派刊頭設計,例如郭沫若的<窮漢的窮談>[12]、<新國家的創造>[13]、<社會革命的時機>[14],或是一九二七年成仿吾的<完成我們的文學革命>[15],<文藝戰的認識>[16],王獨清的<平凡與反抗>[17],都用了葉靈鳳的刊頭設計。[18] 葉靈鳳說,他當時替《洪水》與《創造月刊》所畫的封面與刊頭裝飾,全都是「比亞茲萊風」的(<比亞茲來的畫> 496)。

《創造月刊》二卷一期以後風格取向明顯轉變,當時所大量使用的刊頭,自然與同時期《洪水》所使用的葉靈鳳刊頭風格十分不同。

葉靈鳳具有比亞茲萊風格頹廢唯美而兼有情慾色彩的插畫與象徵表現主義的刊頭設計,與創造社當時陸續出現的革命論述其實是扞格不入的。一九二五年上海的五卅事件以及一九二七年的清黨運動(或謂四一二反革命政變),以及當時的整體政治局勢,都是促使創造社轉向的主要環境。[19] 創造社成了革命文學、無產階級文學、普羅文學的主要理論陣營基地。[20] 3、開刀論述 具體而言,創造社此時期的轉變是一種朝向剷除病根的革命與開刀之決心。在創造社刊物一連串討論文學革命與革命文學的論述中,以行動、對立,以及透過戰爭淨化世界的修辭十分清楚。蔣光赤(慈)於一九二六年在創造月刊連載<十月革命與俄羅斯文學>便是此種論述修辭最佳的例子:

這種透過流血與殘忍來消滅資產階級的「切喀」機構,視打倒剷除「障礙物」為「歷史的必要」之決心,當時已經成為一種革命論述形態。 其實,在一九二四年《洪水》創刊號發刊辭中,我們已經可以看到這種將不健康不完美的社會毀滅,以便重頭創造新的世界最為典型的表達方式。周全平在<撒但的工程>一文中,清楚指出:

為了要將社會中的醜惡消滅,創造社的成員寧可做「被人詛咒被人憎厭的撒但……投入焚著永火的硫磺湖。」(<撒但的工程> 4) 此毀滅工程之目的是要「把穢濁的塵寰依舊變成純潔的白地,再來創造出美善偉大的世界。」(<撒但的工程> 5) 這種革命論述形態,對郭沫若來說,就是要將舊有社會的制度與心態立即而徹底摧毀的意圖,如同開刀手術一般,「簡切痛快」地切除病根。蔡震在討論<論創造社的「方向轉換」>時,曾經指出創造社的「方向轉換」,更適合於揭露郭沫若本人的「思想變化和心態轉換」的軌跡(34)。[21] 一九二四年八月郭沫若寫給成仿吾的信<孤鴻>中,郭沫若說明他翻譯河上肇的《社會組織與社會革命》,是個轉捩點。同年的《洪水》創刊號中,郭沫若寫了<盲腸炎與資本主義>一文。一九二五年郭沫若親眼目睹五卅慘案,而完成《聶嫈》劇本。《洪水》復刊後,郭沫若繼續發表<窮漢的窮談>、<共產與共管>等文章。蔡震認為,這些具有代表性的文字,都呈現「洪水時期」是郭沫若思想發生「劇變」的關鍵時期(34)。 郭沫若在這些文章中反覆說明立即改革的必要性:

革命是不能夠怕流血的。若可以發動革命,就可以如同開刀手術一般,「簡切痛快」地剷除病根。此處,我們也看到了有關「病症」與「健康」的論述。郭沫若說,

根據郭沫若的說法,只有在社會主義制度下,社會才能夠維持其健康的狀態。不健康的社會,是需要進行治療的。郭沫若在<社會革命的時機>[23] 一文中,亦指出「能夠縮短而且緩和那產生的痛苦的」,便是值得我們努力的(<社會革命的時機> 339)。而且,他也強調:「要把舊社會之死的苦惱和新世界之誕生所伴隨的流血之努力弄簡單些,弄短縮些,弄集中些的方法只有一個──即是革命的恐怖!」(<社會革命的時機> 341) 這種為了健康的社會,不惜進行開刀治療、切除病症的論述模式,正與郭沫若受到精神分析之影響並改寫精神分析「壓抑-釋放」之理論是並行不悖的。下文將繼續發展此部份的論點。 此處所談論的革命論述,無論是蔣光赤的<十月革命與俄羅斯文學>中強調流血與殘忍的「切喀」論述,或是《洪水》創刊號撒旦式的「毀滅」論述,或是郭沫若革命文學「簡切痛快」的「開刀」論述,都是當是迅速匯聚的言論模式,卻都與葉靈鳳的<醇酒與婦人>、<希求與崇拜>或是<夜禱>的頹廢唯美風格,或是其他裝飾意味濃厚的刊頭設計,有相當大的經驗差距。這種文字與視覺圖像之間的巨大矛盾,是值得我們思考的問題︰會什麼創造社在風格轉變而取道政治革命的時刻,郭沫若仍舊會偏好葉靈鳳的圖像風格?如前文所提出的問題,被認為屬於右翼中產階級頹廢唯美的比亞茲萊風格,此刻為何會出現在明顯左傾的創造社刊物之中?這只是插畫家葉靈鳳的個人風格多元化,抽離於時代脈絡而獨立發展嗎?或是郭沫若偏好葉靈鳳的唯美風格?頹廢與革命之間的關連何在呢?

4、精準對比與刺戟力的視覺快感 如果我們仔細探討葉靈鳳的比亞茲萊式風格,便會了解︰此類藤蔓迴轉與大塊白色與黑色強烈對比的構圖,其實流露出了對於精準細密與強烈對比的美感訴求。而這種美感訴求,與蘇珊桑塔(Susan Sontag)在<欣羨法西斯>(“Fascinating Fascism”)一文中所謂的「法西斯美學」風格是類近的。桑塔以麗芬絲塔(Leni Riefenstahl)的作品為例,指出法西斯美學所強調的是藉由強烈對比效果而產生的形式上的烏托邦式完美的掌控。透過此類對比與掌控的完美形式,法西斯美學所訴求的是觀者從而展開同樣的對於對比的確認與要求,例如黑白的辨識,美麗與醜陋的區隔,健康清潔與病態污穢的釐清等等。裝飾藝術(Art Deco)所凸顯的線條的精確細密,黑白的強烈反差以及石化的情慾狀態,也流露出法西斯美學的內在原則(“Fascinating Fascism” 316-318)。其實,魯迅當年也曾經說過,比亞茲萊的畫一進入中國,「那鋒利的刺戟力,就激動了多年沈靜的神經」。但是,魯迅認為,「Beardsley的線究竟太強烈了」,相較於當時也流行的蕗谷虹兒的「幽婉」,比亞茲萊的「鋒芒」反而不適合許多沈靜而疲弱的中國神經(《蕗谷虹兒畫選.小引》,引自楊義《二十世紀中國文學圖誌》(下),頁32)。 但是,這些具有鋒利刺戟力的比亞茲萊線條,還是被企圖心強盛的創造社成員所歡迎。因此,比亞茲萊式的精準而細密的線條、完美的控制以及大塊的黑白對比所產生的視覺快感,以及激動人心的刺戟力,與法西斯美學的原則,基本上是一致的。這種觀看比亞茲萊式圖案時經驗到對於精準細密控制的要求與對比感知的喚醒,屬於面對美學形式時發生的心理暗示;此經驗狀態並不訴諸文字,因此不會立即被檢查與克制。這就是視覺圖像的詮釋意義與心理效應可能發生之落差與弔詭處,也就是我們必須繼續探討其相反意義的原因之起點。比亞茲萊的圖像使觀者感受到一種清楚區分的痛快,而區分正式法西斯式掌控的開始。 1、未來主義與葉靈鳳 若我們繼續翻閱此時期創造社主持的刊物以及相關書籍,我們會注意到,這些刊物除了呈現頹廢唯美與開刀論述之間的視覺/文字矛盾之外,也呈現了具有國家主義動力的未來主義前衛構圖,而與普羅、頹廢兩種圖像更形成了強烈的視覺矛盾。我們必須繼續討論此視覺矛盾所揭露的問題。前面所展開的比亞茲萊式圖像所隱藏的精準要求與對比暗示,以及其中所牽連的法西斯動力,此處可以協助我們討論未來主義圖像與普羅、頹廢之間的表面矛盾與內在共通的動力原則。 葉靈鳳在《戈壁》半月刊刊登了一幅<魯迅先生>的漫畫(如附圖)。

配合這幅漫畫,葉靈鳳還加上短文「陰陽臉的老人,掛著他以往的戰績,躲在酒缸的後面,揮著他『藝術的武器』,在抵禦著紛然而來的外侮」(楊義,頁245)。這幅圖中反覆出現的銳角三角形與橢圓形之間造成的對比,其實是清楚的屬於未來主義的構圖原則。我們可以藉由當時創造社展開的論戰來理解葉靈鳳這幅圖案的用意。一九二七年開始,創造社開始採取打倒老作家,建立新的普羅文學的方向,並且以魯迅為攻擊對象。《創造月刊》第一卷第八期刊登了一系列攻擊魯迅的文章,例如何大白批判魯迅為中國的Don Quixote (<文壇的五月>105-116),杜荃﹙郭沫若﹚批判魯迅是過度時代的遊移份子,是資本主義以前的封建餘孽,是一位不得志的Facist(法西斯諦)(<文藝戰上的封建餘孽>142, 149);梁自強批判魯迅在語絲與北新的評論 (<文藝界的反動勢力>151-155)。[24] 一九二八年《文化批判》創刊後,馮乃超繼續批判魯迅「非革命傾向」,只是「醉眼陶然地」眺望人生﹙<藝術與社會生活>),魯迅則以<「醉眼」中的朦朧>回駁。引發了李初梨的<請看我們中國的Don Quixote的亂舞──答魯迅<醉眼中的朦朧>>,成仿吾的<畢竟是醉眼中的朦朧>等。因此,我們可以說,葉靈鳳此幅圖是為了要附和當時創造社同仁對於魯迅的批判策略。 不過,以圖像之構成邏輯來說,此圖中的抽象橢圓圖形與大砲圖像,穿插著如同箭頭一般的銳角三角形以及具有攻擊性的文字,這些典型的未來派前衛作風,則透露了其他的訊息。葉靈鳳打破句型與文法,利用具象立體的方式,呈現圖文並置的效果;圖案中還透過線條交錯而呈現出攻擊與穿刺的力量。這些構圖邏輯與義大利未來主義畫家塞維里尼(Gino Severini)的作品「舞者 = 海」(Danzatrice = mare,習稱「蛇舞」Danza serpentina,見下圖)十分相近。

塞維里尼的這幅作品以幾何而抽象的角錐形、圓弧形及鋸齒形構圖,並且依造形狀變化,而將字體的大小、粗細、形式、排列做不同程度的扭轉、變形。[25] 葉靈鳳自己小說《紅的天使》(楊義,頁243)的星形圖案與幾道斜線交叉,或是他替馮雪峰所翻譯的《新俄文藝政策》一書設計的封面,[26] 都有類似的未來主義效果,也與蘇聯前衛藝術銜接義大利未來主義之後所發展的共產主義式未來主義(Cubo-Futurism)以及構成主義(Constructivism),有共同的構成邏輯。[27]

2、未來主義與革命動力 為什麼說未來主義的視覺元素具有前衛激情以及軍事動力?我們可以參考未來主義在義大利以及俄國的發展,以便檢視此脈絡所銜接的革命動力。未來主義是義大利前衛畫家馬里內蒂(F.T. Marinetti)於一九○九年發表第一次未來主義宣言時展開的,是個跨藝術領域以及跨國界的文藝運動,包括繪畫、雕塑、建築、音樂、舞蹈、表演、電影等形式。[28] 從表面上的形式特徵來看,未來主義共同的特性可以說是試圖展現現代都市文明所帶來的各種衝擊,例如火車、汽車、飛機、輪船、電話等現代產品所帶來的速度、聲音、能量、運動感等現代感官經驗 (Day 206)。義大利未來主義畫家巴拉(Biacomo Balla)所畫的《抽象速度與聲音》(Abstract Speed and Sound, 1913;見下圖,圖片取自The Challenge of the Avant-Garde, p. 217),不以寫實的方式描繪汽車馬達與車輪運動的方式,而以無數重複重疊交錯的大小圓弧,呈現出汽車運動所產生的速度與聲音。

但是,除了視覺上強調速度、動力、能量之外,我們更可以從從馬里內蒂以及其他幾位義大利未來主義成員的各種宣言中,清楚讀到未來主義頌讚暴力、戰爭與毀滅。馬里內蒂歌頌戰爭、愛國主義者與英雄主義的原因是,他認為戰爭是「清潔世界的唯一手段」(馬里內蒂<未來主義的創立和宣言> 6);為了維持「精神上的衛生與健康」,「世界各國人民都應該時常進行英雄主義的洗浴,每十年應該進行一次光榮的放血」(馬里內蒂<什麼是未來主義> 12)。馬里內蒂所說的曙光時刻是「太陽那樣用鮮紅的利劍一下子就割斷我們幾千年的黑暗!」(馬里內蒂<未來主義的創立和宣言> 4)。這種流血革命的企圖,以及為了清潔、衛生、健康而執行「英雄主義的洗浴」,也讓我們更了解為何馬里內蒂以及他的未來主義同黨後來都成為義大利的法西斯主義者。[29] 我們自然也會注意到,郭沫若、成仿吾、葉靈鳳、蔣光赤等人所組成的創造社在中國二○年代中後期轉向同樣的論述模式,亦即是,為了健康、清潔與衛生,改革者必須進行具有開刀功效的流血革命。 未來主義在俄國被接收,有其內在革命動力的需求。在一九一三年一群俄國未來主義者的宣言<給社會趣味一記耳光>中,我們也看到當時具有革命企圖的文人對於傳統的完全無法接受:「有以憤慨的心情從我們高傲的額頭上摘下用浴帚編成的一文不值得光榮桂冠的權力;有在呼嘯和怒吼聲中站在『我們』這個詞構成的巨塊上的權力」(David Burliuk, Vladimir Mayakovsky, Alexei Kruchenykh & Velimir Khlebnikov, 頁58)。根據俄國未來主義詩人馬雅可夫斯基(Vladimir Mayakovsky)的講法,在十月革命之前,任何具有革命精神的新藝術都被當時評論者稱呼為「未來主義」。<給社會趣味一記耳光>是唯一的一份宣言。十月革命之後,這群未來主義者組織了「共產主義者-未來主義者」的團體,強調其任務是語文藝術之語言技巧的重要性,革新句法與詞組的結構,並且按照「一定要成為和應該成為的樣子來描寫生活」,而不是以寫實記錄的方式寫作(馬雅可夫斯基<關於未來主義的一封信>,頁74-76)。 從俄國未來主義畫家羅贊諾伐(Olga Rozanova)的畫作《非客體化的構圖》(Non-objective Composition 1916;見左下圖,圖片取自The Challenge of the Avant-Garde, p. 216),我們看到非寫實以及形式重組的展現,這種以抽象幾何形狀呈現出的內心狀態,將藝術的內在張力發展到了極致,同時也顯示出俄國的未來主義發展成為構成主義的前驅。俄國前衛藝術中的構成主義更進一步強調文化革命性格以及建構新社會的唯心傾向。構成主義畫家利希司基(El Lissitsky)的《以紅色楔木劈開白色》(Beat the Whites with the Red Wedges, 1919/20, 見右下圖,圖片取自The Challenge of the Avant-Garde, p. 27),便是個很好的例子。此處的幾何圖形,例如銳角穿刺入白色的圓形空間,直線與曲線對比,黑白反差,造成強烈的紅軍革命隊伍對抗反革命勢力的革命鬥爭之暗示(Wood 238)。

此類未來派以及構成主義的構圖法則,在一九三○年代亦普遍出現在中國其他幾種刊物的封面設計,例如一九三○年前後左聯的《文學月報》,《新地月刊》(《左聯畫史》 193),[30] 以及右翼以民族文學為標竿的《前鋒月刊》。

因此,三○年代初期左聯的《文學月報》,《新地月刊》以及右翼《前鋒月刊》,或是葉靈鳳的未來派圖案所共同呈現的視覺模式,就不僅只是配合了創造社當時攻擊魯迅所使用的視覺戰略,而更揭露了當時整體的前衛氛圍。「前衛」,avant-garde,這個術語所含有的軍事行動以及探索前進的激情,提供了這個革命時代必要的思考工具。 義大利未來派與蘇俄未來派及構成派的構圖法則所以會被葉靈鳳、郭沫若以及中國二○年代末期的各種文學期刊所偏好,原因是未來派與構成主義的主張以及構圖原則,都強調摧毀破壞舊有的社會,重組元素,刺激革命動力。這種具有革命性格的動力,與創造社在一九二五年到一九二七年前後的改變,以及中國社會二○年代末期的革命動力,是有關連的。

3、未來主義與郭沫若 此革命訴求的現代動力自五四以來便十分明顯而深刻的影響著中國的文人,而這種訴求可以側面地從郭沫若的發展以及他對於未來主義的接收來觀察。中國文壇對於未來主義的介紹其實也很早就開始了。[31] 一九一四年八月《東方雜誌》11卷2號就有一篇章錫琛譯的<風靡世界之未來主義>。一九二二年《小說月報》第十三卷第十號就有沈冰(沈雁冰)介紹海外文藝新潮流時所介紹的未來主義,並且將未來主義視為與唯美主義最為對立的藝術表現︰未來主義反對「一頭鑽入過去的墳穴而不能移動半步的唯美主義的!……唯美主義全不觸著實在的人生,未來主義與之極端相反;唯美主義讚美過去的古跡,未來主義要燬棄一切過去的和古的。」(2) 茅盾、徐志摩、郁達夫與郭沫若也都曾經為文介紹過未來派。 以郭沫若的例子來看,郭沫若於一九二三年介紹未來派,並且摘錄未來派宣言中有關速度,迅速的旋律,愛新,愛稀奇,怕陳腐,怕舊,慾望與野心的無窮,事務的狂熱,理想主義,機械、馬力的增強,曲線,螺旋線等特質,但是,他同時批評未來派只是「一堆粗雜的原料」(<未來派的詩約及其批評> 4),是「沒有精神的照相機,留音器,極端的物質主義的畸形兒。」(<未來派的詩約及其批評> 5) 郭沫若反對未來派如此的呈現問題,因為,他認為「二十世紀是理想主義復活的時候,我們受現實的苦痛太深巨了。現實的一切我們不惟不能全盤肯定,我們要準依我們最高的理想去否定牠,再造牠,以增進我們全人類的幸福。半冷不熱,不著我相,只徒看病不開刀的自然主義已經老早過去了。未來派的肯定一切物質文明的態度,雖是免去了冷病而為狂熱,但在這全地球絕了火種的時候,我們所需要的是Prometheus的神手,不是Pandra的百寶箱。」(<未來派的詩約及其批評> 6) 因此,曾有學者認為郭沫若是反對未來派的。[32] 不過,郭沫若對於未來派的批評正顯示出未來主義吸引他的主要原因。當時郭沫若並未完全理解未來派重組國家形式的動力以及後來義大利未來主義者的政治實踐方式。在那篇文章中,郭沫若表示他所贊同未來派的,是其勇於「開刀」的「狂熱」。此「開刀的狂熱」正是未來派的核心精神,也正是郭沫若與未來主義之間的聯繫:國家主義形式化的基進要求。[33] 我們正可以說︰郭沫若是中國二○年代的未來主義代表,也就是要求國家主義形式化的代言人。 郭沫若早期詩作中對於現代科技文明以及光、火、力、血之歌頌,便流露出未來主義式的烏托邦召喚。若我們閱讀郭沫若的詩作,例如《女神》中一九二○年的<筆立山頭展望>,我們也會發現其詩作明顯展現郭沫若對於物質文明與科學發展的頌讚:「黑沈沈的海灣,停泊著的輪船,進行著的輪船,數不盡的輪船,/一枝枝的煙筒都開著了朵黑色的母單花呀!/哦哦,二十世紀的名花!近代文明的嚴母呀!」這幾行詩句充分展現一個未來主義者的觀點。郭沫若在《女神》中其他的詩作亦顯露明顯的未來派情緒,例如一九二一年寫的<太陽的禮讚>:「出現了喲!出現了喲!耿晶晶地白灼灼的圓光!從我兩眸中有無限道的金絲向著太陽飛放。……太陽喲!你請把我全部的生命照成道鮮紅的血流!」(100)[34] 而這種未來派情緒很清楚的是與國家主義情感連結在一起的。 郭沫若自己在《創造十年》中提及當他自日本歸國,回到黃埔江口,看到了充滿現代摩登風光的「未來派」之「風景畫」時,他被勾引起的是感慨同胞在租界區受到不平等待遇而不平的民族意識(《創造十年》 328)。他自己承認,五四前後的年輕人個個都是「國家主義者」,個個都要講「富國強兵」(《創造十年》 309)。在<窮漢的窮談>以及<共產與共管>二文中,郭沫若先後強調共產主義並不是不顧國家,而是要「以國家的力量來集中資本」(<窮漢的窮談> 93),實行共產革命便是「實行國家主義」(<共產與共管> 130)。在<新國家的創造>一文中,他更清楚的列舉馬克斯的《共產黨宣言》中第五、六、七條清楚呈現共產主義的國家概念:「以國家資本建立完全獨佔的國民銀行,以收集信用於國家之手;集收交通機關於國家之手;增值國民工廠與生產機關,準據一種共同的計畫以開闢並改良土地」(《共產黨宣言》,引自郭沫若<新國家的創造>,228)。因此,創造社所轉向而強調的共產主義或是社會主義所強調的,是「新式的國家」,此種「國家主義」是一種「新國家主義」:「實行無產階級的革命以勵行國家資本主義!」(<新國家的創造>,231, 233)。對於中國現代化的問題,郭沫若的態度十分清楚,他認為中國的積弱只有藉由革命來拯救:「無論如何非打破不可,要打破現狀就要採取積極的流血手段」(《創造十年》 380)。郭沫若在早期的《女神》時期所表現的激越,創造社中期《洪水》階段這種堅持要開刀流血與要求新國家的革命迫切感,都有清楚的國家主義性格,也因此都與與未來主義的動力是一致的。 因此,從未來派被介紹到中國的歷程來看,我們不能夠說創造社中後期各種刊物同時使用普羅勞農、頹廢唯美與未來主義的圖像,是因為急劇現代化過程中,西方的現代主義各階段的藝術表現都以壓縮的方式同時呈現在中國的藝壇,而應該說︰二○年代初期曾經被介紹進入中國的未來派精神,當時已經有其五四精神之需所驅使,而二○年代末期,此未來派精神再度浮現,更是因為此時的革命契機再度趨於迫切之際所使然。 討論至此,若我們要回答「中國現代化進程所依循的現代形式是什麼」的問題,以及要解釋「創造社刊物並陳頹廢唯美與開刀論述,對照未來主義前衛精神以及普羅勞農風格」的現象,上述比亞茲萊式圖像的精準要求與對比暗示,以及郭沫若本人的未來主義傾向,都導引我們趨向一種理解︰此分歧之視覺模式內在共有區分我他的訴求與革命換血的軍事性格,以及要求國家形式化的前衛動力。 前衛藝術自從十九世紀以來,便具有其政治革命的基進性格。聖西蒙(Saint Simon)於一八二五年首次將藝術與具有軍事性格的「前衛」一詞連結起來,其實是前衛藝術的某種歷史根源:「讓我們結合起來。為了要達成我們的目標,……我們這些藝術家將要擔任前衛的角色:因為,藝術的力量比起其他的武器都要更為迅速而有效。我們要在人群之中傳播我們的新想法。」(引自Wood,“The Early Avant-Garde,” 頁36)波特萊爾也曾經明白表示反對「前衛」︰「前衛文學家喜好使用軍事暗喻的弱點,並不顯示他們自己本性的軍事性格,而是他們被訓練為服從紀律,也就是說,他們都是行為一致而馴服的,只會以一致的方式思考。」(Baudelaire, “My Heart Laid Bair,” 引自Calinescu, 110-111) 二十世紀初,隨著現代主義而發生的前衛藝術,例如未來主義、達達以及超現實主義,都屬於明顯的形式實驗,激烈地拒絕並且攻擊傳統。這幾種前衛藝術背後的革命企圖都十分明顯。 不過,無論是如惠遜(Andreas Huyssen) 所指出,前衛藝術透過科技之發達而進行反抗中產階級文化,而牽連的內在辯證關係(Huyssen 3-15),或是布爾格在《前衛藝術理論》一書中指出的,現代藝術從象徵主義到頹廢唯美,然後發展到未來主義與達達的前衛藝術,是不同階段的分期發展,而且,布爾格認為,前衛藝術具有反省前期藝術甚至批判藝術體制的系統性批判政治功能(布爾格 21-39)。如此說法,是企圖清楚區分藝術史發展的前後期階段,將象徵主義、頹廢唯美歸類於中產階級藝術,而達達主義與未來主義具有體制內反省批判的功能,以及其中的前後發展關係。 但是,如卡利內斯古(Matei Calinescu)所說,前衛藝術是起因於現代社會中的危機意識而顯現的自我解消意圖,十分弔詭的,前衛藝術透過製造「災難」,而加速傳統形式的「頹廢」(decay of traditional form) (Calinescu 124);卡利內斯古更進而指出,「頹廢衰微」(decadence)的末世前提將其與「進步」(progress)的距離拉近:「我們導向了一個弔詭的結論,亦即是進步即是頹廢,相對的,頹廢亦即是進步。…因此,頹廢並不是一種結構,而是一種方向或是傾向」(Calinescu 155)。黑威特(Andrew Hewitt)在《法西斯式現代主義》(Fascist Modernism)一書中也指出頹廢與前衛進步的辯證並存:他認為,將象徵主義、頹廢唯美以及未來主義視作為前後期的區分,以及認為達達與未來主義這種前衛藝術具有批判象徵、頹廢唯美的功能,其實是忽略了此三者的內在銜接,也就是忽略了象徵、頹廢唯美的藝術中內涵而共有的唯心與法西斯潛力。 黑威特指出,班雅明所討論的政治美學化(法西斯主義)以及美學政治化(共產主義)的二元對立,早在唯美主義之中便已經存在了,也就是說,唯美主義中區分出來的頹廢美學相對於新藝術派(Art Nouveau)或裝飾藝術(Art Deco),都是設法結合藝術與生活,也就是使藝術具有功能性。因此,生活美學化相對於藝術生活化,與班雅明所討論的政治美學化與美學政治化,有其共通的內在邏輯。未來派的前衛藝術將科技美學化,也是從此邏輯發展。也因此,未來派的馬里內蒂所展現的法西斯主義,則可以從此脈絡銜接而回溯至頹廢美學的個人主義淵源(“Decadence and Nationalism,” Hewitt 82-83)。黑威特的討論便導向一個結論:美學化與政治化實際上是同義詞。被排除在政治領域之外的個人透過政治化的過程而進入美學領域﹔美學則同時使主體具有政治行動力(Hewitt 86)。依此發展,黑威特便將前衛的頹廢個人主義與具有帝國企圖、解構以便重構的未來主義與法西斯主義的內在關連標示出來。馬里內蒂所楬櫫的未來主義美學,與法西斯主義擴張國家、破壞傳統、重組,以達到統一的僭越性美學一致。(“Decadence and Nationalism,” 94-101) 上述有關頹廢美學與未來主義法西斯邏輯之間的關連,可以協助我們進一步解釋在中國現代化進程的脈絡中,持續出現的美學化/形式化與政治化的聯繫,以及郭沫若前後期轉變的內在路徑。 論者都注意到郭沫若與中國現代化進程的密切關連,例如五四之前郭沫若以「資產階級改良主義」出發的「實業救國」、「富國強兵」,五四以後則以重造民族新文化與新精神的現代化公式(卓琴 125)。不過,引起我興趣的,則是郭沫若前期極端強調個人化以及浪漫傾向的表達,甚至是具有頹廢美學風格的心理小說書寫,以及他後期完全放棄個人化風格,轉向集體與社會的面向。[35] 對於郭沫若戲劇性的極端轉變,蔡震指出,這是具有當時中國文化氛圍以及創造社轉型的典型意義,更呈現了其中根本的悖論:正因為執著於浪漫主義精神,創造社戲劇性地拋棄了浪漫主義與個性主義,同時以浪漫式的唯心主義去詮釋創造社心目中的無產階級革命文學(蔡震 36)。因此,創造社從早期以審美方式進行的「破壞與創造」,到洪水時期強調激烈破壞的「撒但的工程」,蔡震認為,這兩種「工程」有其「內在聯繫」,也因此創造社作家可以在兩種工程之間往復自如,毫無心理障礙地斷然否定「昨日的文藝」(36)。 是什麼內在聯繫呢?蔡震指出,此內在聯繫在於其中同一種「思維邏輯」:

郭沫若一九二四年的<孤鴻>一文中提到的「我們中國的青年全體所共通的一種煩悶,一種倦怠」,就是無法追求「自我的完成」,又無法「尋出路徑來為萬人謀自由發展」,以致於他發現必須走上革命的路︰「今日的文藝,是我們現在走在革命途上的文藝,是我們被壓迫者的呼號,是生命窮促的喊叫,是鬥志的咒文,是革命豫期的歡喜」(<孤鴻> 129, 130, 138)。郭沫若以革命作為解消生命煩悶與挫折的方式,早期以文學革命的審美方式處理,後期則是以革命文學的審美方式處理。這就是為什麼蔡震解釋創造社作家從前期的五四浪漫與熱情幻滅之後,並沒有像魯迅般在辛亥革命之後所體驗的苦悶或是茅盾在大革命失敗後感受的幻滅那麼強烈,而立即在馬克斯主義、工農運動與俄國十月革命之中尋找到了「新的理想寄託」(37)。 這種以審美的方式思考人生,塑造人生理想,解消生命煩悶與挫折的方式,可以在郭沫若藉由精神分析之修辭法處理文學與生命的關連中看到端倪。郭沫若在一九二○年二月23日的《時事新報》副刊《學燈》上,刊登了一篇<生命底文學>,[36] 其中所討論的精神作用與energy,與佛洛依德以及廚川白村、魯迅所謂的生命衝動、本能力、苦悶等理論基本上十分相似︰「一切生命都是Energy底交流。…Energy常動不息;不斷地收斂,不斷地發散。Energy底發散便是創造,便是廣義的文學。」(<生命底文學> 3)此生命能量於早期是以文學形式化的工程進行,後來則以國家形式化的工程繼續。 延續此種生命能量的理論,郭沫若後來發展出的論點便強調生命能量被壓抑,便會導致民族的病症,而需要執行「煙囪掃除」的工作。郭沫若在《創造十年續編》中,已經清楚地顯示其將精神分析理論運用到社會生活與文藝理論之中。郭沫若認為,「歇斯底里」的病因是受到慾望壓抑鬱積於潛意識所導致的病症;「煙囪掃除」的治療法,不僅可以運用於文藝理論,讓文人「吐瀉」出「不愉快的記憶」,更可以運用於社會與文化的問題:「種種的不愉快」壓到「潛意識界裡去,漸漸地招來民族的萎靡,頹喪……結局不為異族所吞併便釀成革命的爆發。革命的爆發也不外是一種自然療治性的「煙囪掃除」。…那種善于「醫國」的「上醫」,就是能夠對於民族的「歇斯底里」及早施行煙囪掃除治療的人」(《創造十年續編》170-171)。這種「煙囪掃除」的治療法,與他的「開刀」論述,是同樣的社會實踐工程。

郭沫若這種以社會實踐的行動模式翻譯改寫精神分析「壓抑-釋放」之理論,在中國接收精神分析的歷史進程來看,是個典型的例子。[37] 郭沫若以「煙囪掃除」理論錯誤「翻譯」佛洛伊德的「壓抑-釋放」的概念,問題癥結在於:佛洛伊德的「壓抑-釋放」是建立於「經濟交換」(economics)的原則。也就是說,從欲力(drive)的能動力,到欲力選取對象(object)而投資其精力(cathect),或是欲力經歷壓抑而轉換以症狀形式呈現,或是欲力改變其對象或是採取變化途徑等等,被選取的投資對象都是如同「兌換幣」(token)一般,使內在的壓力取得紓解的「交換」管道。佛洛伊德並且強調,這些動力的發展途徑可以從幼年期的種種變異倒錯模式(perversion)的微型窺知巨型的趨勢。 在論〈無意識〉時,佛洛依德曾經指出,除非我們承認人類大部分的意識活動是在「無意識」的狀態下發展,此無意識的系統與意識系統保持密切關聯,不然我們無法說明許多表面上無法解釋、沒有連貫的心理現象。至於要如何能夠得知「無意識」的活動呢?那便要透過夢與神經症的症狀,進行「翻譯」的工作,從而推測此症狀背後在無意識系統內所發生的抗拒力:「壓抑的過程是防止某些本能成為意識狀態的意念。壓抑的只是無意識中的一部份,透過翻譯,克服抗拒(resistence),才可得知此無意識」('The Unconscious' (1915), XIV, 166) 。因此,對於佛洛伊德來說,「壓抑」是「反投資」(anti-cathexis)或是「撤離投資」(withdrawal of cathexis):意識與無意識兩種控制系統相互交錯,而前意識的投資會被撤離。意念無法尋得對象,但卻仍然維持無意識的投資或是置換。無意識中的投資意念是為了維持在無意識層面,而不進入前意識,不被壓抑;因此,原初壓抑的能量便展現在這種反投資的功能上(anticathexis) ('The Unconscious' 181) 。前意識系統的投資逃離壓力,附著於以置換而替代的意念(substitutive idea, substitute by displacement),此意念一則以某種聯想的方式與被拒絕的意念相連結,一則卻又因為與此被拒絕的意念的遙遠關係而逃離壓抑 ('The Unconscious' 182)。因此,被壓抑與撤回投資的意念經過迂迴的路徑,會選取一個利於偽裝的替代物而再度出現。 要如何探究此「症狀」背後的壓抑或是反投資,以及其抗拒呢?佛洛伊德曾經強調,精神分析的主要工作就是要去「翻譯」症狀(Freud’s “Beyond the Pleasure Principle” (1920), XVIII, 1-64)。透過精神分析式的閱讀,我們了解郭沫若所強調的透過「煙囪掃除」的社會實踐,不僅是錯誤「翻譯」佛洛伊德的「壓抑-釋放」的概念,更是透過此錯誤翻譯而轉移了他亟欲釋放的革命能量。郭沫若所在乎的,是從個人生命到民族集體生命的連結,從能量的壓抑到障礙的掃除,從病症到開刀治療,這些發展都導向革命;而這幾種連串邏輯的論述模式,也都與中國現代化進程中所採取的前衛與進步的國家形式有密切的關連。 此篇論文已經指出,面對歷史圖像資料,除了閱讀其中鑲嵌的時代文化脈絡,我們也可以從側面的方式捕捉此時代的論述脈動,以及探索其中牽引而盤根錯節的內在動力。若我們忽略了此地下莖式的面向,我們便有可能片面地理解,並且將原本內部相連的象徵形式,作歷史斷代或是對立陣營的切割。 我們從以郭沫若為中心的創造社之轉向,以及其轉變期間不同視覺模式並置而產生的視覺矛盾開始,清楚看到中國二○年代中後期文化脈絡與政局結構的變動所引發的國家形式化之內在動力與革命迫切感。視覺模式上,頹廢唯美的比亞茲萊式畫風偏好以黑白對比與纖細裝飾紋路勾繪出情慾的場景。這種纖細裝飾風格,與厚重粗獷而重寫實的普羅風格相距甚遠。未來主義或是構成主義的圖像強調抽象幾何圖形的排列,尤其強調銳角三角形穿刺入橢圓圖形所造成的動力感,這種抽象幾何的構圖與線條,亦與普羅的樸拙以及比亞茲萊的纖細形成明顯對比。創造社的幾種刊物在同時期之間,出現這些不同視覺模式的圖像時,吸引我們的思考。我們發現,具有清楚無產階級革命之意識形態的創造社,選取了表面上屬於不同經驗模式的視覺圖像,這些相互矛盾的視覺圖像其實替我們揭露了中國現代化進程中共通的修辭︰從象徵唯美背後精準區分我他與掌控全局與細節的法西斯衝動,到未來主義背後的國家形式「革命換血」的基進論述,到普羅勞農階級論述背後的「切喀」機制,此發展脈絡的底層流動的是對於國家形式與流血革命的渴求。郭沫若所謂的「時代精神」與文字中的生命能量/革命能量,也在此時代政局脈絡中尋得了抒發的管道。 因此,雖然具有刺戟力的頹廢唯美與偏向抽象銳角構圖之未來派,對於中國人的視覺經驗來說,都是相當陌生而具有異域趣味的。但是,當這些圖像模式被翻譯、變形、並且以具有本土意義的方式出現在中國的視覺文本中時,我們看到了此圖式背後以地下莖的方式交錯盤結的社會能量。從個人生命到民族集體生命的連結,從能量的壓抑到障礙的掃除,從病症到開刀治療,都與國家形式化密切銜接。因此,我們也再次注意到,二十世紀初期中國引進西方的視覺模式,所展開的「視覺翻譯」,不僅是將西方的視覺經驗「翻譯」介紹到現代中國的脈絡,更是藉此外來的視覺模式「翻譯」當時中國人所感受到的現代處境與現代形式的必要──以一種具有強烈生命能量的動力積極要求社會要採取的國家形式化工程。

*此文為國科會計畫NSC 89-2411-H-030-017之部份研究成果 引用書目

方長安。<中國三十年代現代派小說發生論>。《人文雜誌》(1997)第3期:118-122。 王德威。〈翻譯「現代性」〉。《如何現代,怎樣文學?十九、二十世紀中文小說新論》。台北:麥田,1998。 石厚生。<畢竟是醉眼陶然罷了>。《創造月刊》。第一卷第十一期。117-122。 全平(周全平)。<撒但的工程>。《洪水》。第一期。1-5。 朱壽桐。《中國現代主義文學史》。江蘇︰江蘇教育出版社,1998。 何大白。<文壇的五月>。《創造月刊》。第二卷第一期。105-116。 吳心怡。<「文字畫」抑或「視覺詩」? 談義大利未來主義中文字與視覺圖像之間的流動關係>。http://www.complit.fju.edu.tw/Interart/Futurism.htm 呂同六。<義大利未來主義試論>。《未來主義.超現實主義.魔幻現實主義》。柳鳴九主編。北京:中國社會科學出版社,1987。台北:淑馨,1990。 3-44。 李允經。<魯迅和藏書票藝術>,《魯迅研究月刊》。一九九八年第八期(頁60) 李歐梵。《上海摩登》。毛尖譯。牛津出版社,2000。 李歐梵。《現代性的追求》。台北︰麥田,1996。 杜荃。<文藝戰上的封建餘孽>。《創造月刊》。第二卷第一期。142-150。 沈冰。<戰後文藝新潮>。《小說月報》。第十三卷第十號。 沈冰。<戰後文藝新潮>。《小說月報》。第十三卷第十號。 卓琴。<略論郭沫若與中國現代化>。《郭沫若學刊》(1996.1): 15-21。轉載於《中國現代史》(1996.6): 124-130。 姚辛編著。《左聯畫史》。北京︰光明日報出版社,1999。 唐正序、陳厚誠主編.《20世紀中國文學與西方現代主義思潮》.成都:四川人民出版社,一九九二。 袁荻涌。<郭沫若對未來派的認識和評述>。《文史雜誌》(1998.1): 34-36。 張思和。<論郭沫若小說創作的現代文化品格>。《中國現代、當代文學研究》。(1994.6): 180-187。 梁自強。<文藝界的反動勢力>。《創造月刊》。第二卷第一期。151-155。 郭沫若(沫若)。<共產與共管>。《洪水》。第一卷第五期。127-131。 郭沫若(沫若)。<盲腸炎與資本主義>。《洪水》。第一卷第一期。5-8。 郭沫若(沫若)。<社會革命的時機>。《洪水》。第一卷第十期第十一期合刊。331-343。 郭沫若(沫若)。<新國家的創造>。《洪水》。第一卷第八期。227-233。 郭沫若(沫若)。<窮漢的窮談>。《洪水》。第一卷第四期。91-94。 郭沫若。《創造十年》;《創造十年續編》。收錄於《郭沫若作品經典》第五卷。北京:中國華僑,1997。 郭沫若。<文學革命之回顧>(1930)。收錄於《郭沫若研究資料》(上)。中國社會科學出版社,1982。 郭沫若。<未來派的詩約及其批評>。《創造週報》。第十七號。(1923.9.2) 郭沫若。<生命底文學>。《學燈》。一九二○年二月二十三日。收錄於《郭沫若論創作》。上海︰上海文藝,1983。3-5。 陳安湖主編。《中國現代文學社團流派史》。武漢︰華中師範大學出版社,1997。 楊義。《二十世紀中國文學圖志》(上)(下)。台北︰業強出版社,1995。 葉靈鳳。<記《洪水》和出版部的誕生>,<比亞茲萊的畫>。《葉靈鳳文集︰天才與悲劇》第四卷《隨筆》。廣東︰花城出版社,1999。3-11, 495-498。 劉光宇。<論郭沫若早期對佛洛依德文藝美學的信奉和超越>。《齊魯學刊》(1993)第一期:51-57。 劉紀蕙(2000).〈三十年代中國文化論述中的法西斯妄想以及壓抑﹕從幾個文本徵狀談起〉。《中國文哲研究集刊》16期。台北﹕中研院文哲所,二○○○。95-149。 蔣光赤。<十月革命與俄羅斯文學>。《創造月刊》。第一卷第七期。(76-85) 蔡震。<論創造社的「方向轉換」>。《延安大學學報:社科版》(1997.4)。收錄於《中國現代、當代文學研究》(1998.4): 33-38。 譚楚良、羅田、王國棟。《中國現代主義文學》。 桂林:廣西師範大學。 1992。

Bürger, Peter. (布爾格)。Theorie der Avantgarde (1974);中譯本,蔡佩君、徐明松譯:《前衛藝術理論》。台北,時報文化,1998。 Burliuk, David., Mayakovsky,Vladimir., Kruchenykh, Alexei. & Khlebnikov, Velimir. 布爾柳克等。<給社會趣味一記耳光>(1912)。張捷譯。《未來主義.超現實主義》。張秉真&黃晉凱主編。北京:中國人民大學出版社,1994; 1998。頁57-58。 Calinescu, Matei. Five Faces of Modernity: Modernism, Avant-garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism. Bloomington: Indiana University Press, 1987/1996. Day, Gail. “The Futurists: transcontinental avant-gardism.” The Challenge of the Avant-Garde, ed. Paul Wood, New Haven & London: Yale University Press, 1999. pp. 204-225. Freud, Sigmund. 'The Unconscious' (1915), The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. trans. under the General Editorship of by James Strachey, in colaboration with Anna Freud, assisted by Alix Strachey and Alan Tyson. London: The Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis. XIV, 161-215. Freud, Sigmund. “Beyond the Pleasure Principle” (1920), The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. trans. under the General Editorship of by James Strachey, in colaboration with Anna Freud, assisted by Alix Strachey and Alan Tyson. London: The Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis. XVIII, 1-64 Hewitt, Andrew. “Decadence and Nationalism,” Fascist Modernism: Aesthetics, Politics, and the Avant-Garde. Stanford, California: Stanford University Press, 1993. pp. 68-101. Huyssen, Andrea. After the Great Divide: Modernism, Mass Culture and Postmodernism. London: Macmillan, 1986. Jenkins, Keith. (詹京斯)。On “What Is History”: From Carr and Elton to Rorty and White (1995);中譯本,江政寬譯:《後現代歷史學:從卡耳和艾爾頓到羅逖與懷特》。台北:麥田,2000。 Liu, Lydia H. (劉禾) Translingual Practice: Litearture, National Culture, and Translated Modernity China, 1900-1937. Stanford, Caifornia: Stanford University Press, 1995. Marinetti, Filippo Tommosa. (馬里內蒂)。<什麼是未來主義>。《未來主義.超現實主義》。張秉真&黃晉凱主編。北京:中國人民大學出版社,1994; 1998。10-13。 Marinetti, Filippo Tommosa. (馬里內蒂)。<未來主義的創立和宣言>。《未來主義.超現實主義》。張秉真&黃晉凱主編。北京:中國人民大學出版社,1994; 1998。3-9。 Mayakovsky, Vladimir.(馬雅可夫斯基)。<關於未來主義的一封信>(1922)。張捷譯。《未來主義.超現實主義》。張秉真&黃晉凱主編。北京:中國人民大學出版社,1994; 1998。頁74-76 Ricoeur, Paul. "Technique and Nontechnique in Interpretation." The Conflict of Interpretations, 177-195. Sontag, Susan. “Fascinating Fascism.” (1974) A Susan Sontag Reader. New York: Farrar Straus and Giroux, Inx. 1982. pp. 305-325. White, Hayden. Metahistory (1973);中譯本,劉世安譯:《史元》。台北:麥田,1999。 Wood, Paul. “The revolutionary avant-gardes: Dada, Constructivism and Surrealism.” The Challenge of the Avant-Garde, ed. Paul Wood, New Haven & London: Yale University Press, 1999. pp. 226-256. Wood, Paul. “The Early Avant-Garde,” The Challenge of the Avant-Garde, ed. Paul Wood, New Haven & London: Yale University Press, 1999. pp. 35-55.

[1] 海登.懷特在《史元》(Metahistory)中所謂的詮釋策略類型包括編寫情節的模式﹐如傳奇、喜劇、悲劇、諷刺文學等類型;配合這四種情節模式﹐他又加上了四種意識形態模式﹐亦即是無政府主義、保守主義、基進主義與自由主義。我此篇論文的進行不見得要遵循懷特所建議的模式﹐但是﹐他對於歷史研究的反省﹐或是凱斯.詹京斯(Keith Jenkins)的《後現代歷史學》與《歷史的再思考》﹐對我有極大的啟發。 [2] 此文刊載於《中國文哲研究集刊》16期。台北﹕中研院文哲所,二○○○。95-149 [3] 論者多討論葉靈鳳的小說﹐少有論及其插畫與封面設計。李歐梵在《上海摩登》中將葉靈鳳與邵洵美並列於「頹廢與浮綄」的章節中﹐提及葉靈鳳模仿比亞茲萊的裝飾風格(219-252)﹐但此文多著墨於葉靈鳳藏書癖以及他在三○年代的都市小說書寫﹐並沒有討論葉靈鳳的圖像與創造社的文字之間的矛盾關係。 [4] 此文學史論述的盲點包含將「為藝術而藝術」以及「為人生而藝術」對立﹐個人主義與集體主義對立﹐頹廢與革命對立﹐現代主義與寫實主義對立﹐右翼與左翼對立等二元思維。例如﹐文學史研究者時常將早期創造社與文學研究會視為「為藝術而藝術」以及「為人生而藝術」的兩端。例如李何林《近二十年中國文藝思潮論》﹐第四章;王瑤《中國新文學史稿》﹐40-53;劉綬松《中國新文學史初稿》﹐第三章。近年來才有調整此看法的史論﹐例如陳安湖主編《中國現代文學社團流派史》﹐44-120;朱壽桐主編之《中國現代主義文學史》﹐155-158。???論者亦習於將創造社早期與晚期的發展視為朝向個人的浪漫主義以及朝向革命的集體主義之兩個截然不同的階段﹐參見李歐梵256-258, 303-304。 [5] 此處我對於視覺圖像所採取的批判立場方法論﹐與培德.布爾格(Peter Bürger)在《前衛藝術理論》一書中所討論的批判的文學研究﹐有類似的出發點。也就是說﹐我認為重新探討中國二、三○年代視覺經驗背後的前衛精神﹐以及這些視覺圖像背後所銜接的意識形態與歷史脈絡﹐是具有社會與文化的關聯性的。 [6] 中國左翼作家聯盟於1930年在上海成立後﹐主要方針為以馬克斯主義為理論指導﹐反對帝國主義﹐擁護蘇區和紅軍的革命鬥爭、擁護社會主義蘇聯的旗幟。因此﹐大量蘇聯文學、藝術與理論被翻譯介紹進來。魯迅開創的版畫協會﹐也是以蘇聯風格為主導。 [7] 例如郭沫若的<盲腸炎與資本主義>﹐<文藝家的覺悟>﹐<文學與革命>﹐<革命文學與他的永久性>﹐<文學家與個人主義>;成仿吾的<從文學革命到革命文學>﹐李初梨的<怎樣地建設革命文學>。 [8]當時電影多半亦有左傾色彩﹐著名影片例如《桃李劫》、《大路》、《十字街頭》等﹐或是文學作品例如《》、《》﹐亦都呈現類似的控訴。 [9] 《二心集.上海文藝之一瞥》﹐引於李允經<魯迅和藏書票藝術>﹐《魯迅研究月刊》一九九八年第八期(頁60)。魯迅在《藝苑朝華》叢刊中的《比亞茲萊畫選》的<小引>中還指出﹐比亞茲萊的作品「達到純粹的美」﹐他畫出他所「看見」﹐「夢想」與「思想」的事物不過﹐魯迅所倡導的木刻運動﹐主要卻是以蘇聯的寫實畫風為主。(楊義﹐<從《藝苑朝華》到《十竹齋箋譜》>《二十世紀中國文學圖志(下)》﹐32-33)。??? [10] 吳興文<紙上寶石.藏書票>﹐34-36。 [11]郭沫若為田漢譯的《沙樂美」所做的序詩<密桑索羅普之夜歌>,出版於田漢譯之《沙樂美》,王爾德著,上海中華書局1923年1月初版(收入少年中國學會叢書)。 [12] 《洪水》一卷四號。 [13] 《洪水》一卷八號。 [14] 《洪水》一卷十、十一號合刊。 [15] 《洪水》三卷二十五號。 [16] 《洪水》三卷二十六號。 [17] 《洪水》三卷三十四號。 [18] 葉靈鳳與周全平是《洪水》出版部的主要工作人員。《洪水》的封面設計、刊頭設計與插畫都是出自他手。見葉靈鳳的<記《洪水》和出版部的誕生>。 [19] 一般研究者將創造社的發展分為前期、中期、後期這三個階段﹐這種區分方式是依照郭沫若自己一九三○年所寫<文學革命之回顧>一文中所作的分期。郭沫若在該文中將他自己以及郁達夫、成仿吾三人主辦《創造季刊》、《創造周報》的時期視為初期;五卅事件後﹐創造社的成員另行出版《洪水半月刊》﹐這是中期;一九二八年中國社會呈現了一個「劇變」﹐創造社成員如朱鏡我、李初梨、彭康、馮乃超等人自日本回國﹐開始了《文化批判》刊物﹐完成了「蛻變」﹐則是後期。該年五月﹐郭沫若又在<眼中釘>一文中﹐將洪水時期併入前期﹐而將創造社的歷史分為前、後兩期。 [20] 《中國現代文學社團流派史》﹐225-241。 [21] 對於此轉變﹐郭沫若曾說︰「天大的巨浪衝蕩了來﹐在『五卅』工潮的前後﹐他們之中的一個﹐郭沫若﹐把方向轉變了。同樣的社會條件作用于他們﹐於是創造社的行動自行劃出了一個時期﹐便是洪水時期──《洪水半月刊》的出現。在這個時候有潘漢年、周全平、葉靈鳳等一批新力軍出頭﹐素來被他們疏忽了的社會問題的分野﹐突然浮現上視線裡來了。當時人稱為是創造社的『劇變』」。<文學革命之回顧>(1930)﹐頁261。 [22]一九二六年《洪水》復刊後第一卷第二期 [23] 一九二六年二月《洪水》第一卷第十期 [24] 原本郭沫若、鄭伯奇、蔣光慈曾經於一九二六年十一月間訪問在上海的魯迅﹐組成聯合戰線﹐共同推出《創造週報》的復刊。但是﹐創造社年輕成員李初梨、馮乃超、成仿吾等人返國後﹐堅持要以激烈的普羅文學為方針。《創造週報》復刊計畫便改為《文化批判》的出刊。石厚生在一九二七年十二月創造社第一卷第八期<畢竟是醉眼陶然罷了>一文中以「璫魯迅」譏嘲責魯迅是人道主義者在階級支配下得意的走狗(117-122)。《創造月刊》第二卷第一期更密集刊出了一系列批判魯迅的文章﹐例如何大白<文壇的五月>再次批判魯迅為中國的Don Quixote (105-116)﹐杜荃在<文藝戰上的封建餘孽>中批判魯迅是過度時代的遊移份子(142)。是資本主義以前的封建餘孽﹐是一位不得志的Facist(法西斯諦)(149)!(142-150);梁自強在<文藝界的反動勢力>一文中批判魯迅在語絲與北新的評論 (151-155)。因此﹐自一九二七年底到一九二八年﹐創造社路徑的改變已然確定。 [25] 可參考吳心怡。<「文字畫」抑或「視覺詩」?談義大利未來主義中文字與視覺圖像之間的流動關係>。http://www.complit.fju.edu.tw/Interart/Futurism.htm ﹔Bohn, Willard. "Gino Severini and Futurist Ideography: Danzatrice = Mare". MLN. V. 109. Pp. 27-48; The Aesthetics of Visual Poetry, 1914-1928. Cambridge: Cambridge University Press, 1986;Perloff, Marjorie. The Futurist Moment: Avant-Garde, Avant Guerre, and the Language of Rupture. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1986. [26]馮雪峰(畫室)譯《新俄文藝政策》﹐1928年9月上海光華書局出版/取自《左聯畫史》﹐頁168 [27] Cubo-Futurist成員包括 David, Nikolai and Vladimir Burliuk, Vasily Kamensky, Velimir Khlebnikov, Aleksei Kruchenykh, Vladimir Mayakovsky. 他們的宣言<給社會趣味一記耳光>(“Slap in the Face of Public Taste”)明白表示對於傳統、都市與科技的拒斥。Constructivism成員包括Ilya Ehrenburg, El Lissitsky, Liubov Popova等。可參考Gail Day’s “The Futurists: transcontinental avant-gardism,” Paul Wood’s “The revolutionary avaant-gardes: Dada, Constructivism and Surrealism,” The Challenge of the Avant-Garde, 204-225; 226-256。 [28]義大利未來主義與馬里內蒂主要畫家包括Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Carlo Carra, Liugi Russolo, Gino Severini, 以及建築師Antonio Sant’ Elia。至於俄國的未來主義﹐則包括Olga Rozanova, Vladimir Tatlin, Natalya Goncharova, Mikhail Larionov 等人。未來主義亦可包含英國的渦旋主義(Vorticism)﹐例如Percy Wyndham Lewis﹐也就是詹明信在《攻擊的寓言》一書中討論現代主義之法西斯性格時主要的分析對象。可參考Gail Day, “The Futurist: transcontinental avant-gardism,” in The Challenge of the Avant-Garde, pp. 204-225. [29] 馬里內蒂於一九一八年與賽第梅利、科拉等建立了「未來黨」﹐與法西斯黨聯手合作﹐對抗社會黨和民主力量。一九一九年四月﹐馬里內蒂和墨索里尼聯合行動﹐打擊社會黨。一九二四年又在墨索里尼主政後﹐發表《未來主義與法西斯主義》﹐闡述二者密切關係﹐並擔任墨索里尼政府重要職位。參見呂同六<義大利未來主義試論>﹐ 3-44。 [30] 《新地月刊》是《萌芽月刊》被禁後繼續出版的文學刊物﹐是左聯的機關刊物﹐僅出版一期便被禁;《文學月報》於一九三二年在上海創刊﹐著重文藝大眾化的理論建設。此處圖片資料取自於姚辛編著的《左聯畫史》(193)。 [31] 舉例若干︰<風靡世界之未來主義>,章錫琛譯,《東方雜誌》,11卷2號;<未來派舞蹈>,《東方雜誌》,18卷9期(1921年5月10日);茅盾﹐<文學上各種新派興起的原因>﹐《時事公報》。1922年;茅盾﹐<未來派文學的現勢>﹐《小說月報》。13卷10號;川路柳虹<不規則的詩派>,馥泉譯,《小說月報》,13卷9號;郭沫若,<未來派的詩約及其批評>﹐《創造週報》17號,1923年9月2日。徐志摩、郁達夫也都曾經為文介紹過未來派。 [32] 袁荻涌對於郭沫若有關未來派的評語﹐顯然就有過分美化的誤導。袁荻涌認為郭沫若並未如同未來派一般「崇拜強力、鼓吹戰爭和強權、宣傳反理性」﹐他認為郭沫若所吸納的是「個性解放、擴張自我、反叛傳統、創造新文化」等 (<郭沫若對未來派的認識和評述> 34) 。 [33] 朱壽桐的《中國現代主義文學史》中﹐有一章節簡短地談論了郭沫若早期詩文中呈現的「未來主義的動力」﹐例如<新生>﹐<立在地球邊上放號>﹐<我是個偶像崇拜者>﹐<天狗>以及<筆立山頭展望>(262-263)。 [34] 我曾經在〈三十年代中國文化論述中的法西斯妄想以及壓抑﹕從幾個文本徵狀談起〉一文中討論過郭沫若的詩文所流露出的妄想徵狀﹐該文指出此妄想徵狀與法西斯衝動有其內在聯繫。 [35] 多數學者早已指出郭沫若早期的詩作與小說之間的差異:郭沫若的詩作一向強烈要求自我表現,個性解放,時常以充沛的活力與意志力,熱情地吶喊;然而他的早期小說卻時時表現知識分子在困境中的苦悶與掙扎,以及對於心理的描寫。學者亦指出佛洛伊德的精神分析學說對於五四時期文人的影響,郭沫若即為一例。郭沫若在《創造十年續編》便曾說過,直到一九二四年心理分析理論仍舊是「一個很執拗的記憶留在我的腦裡」(《沫若文集》第七卷第170頁,167頁。)他的小說,例如<鼠災>、<殘春>,《落葉》、《喀爾美羅姑娘》、《葉羅提之墓》等,皆具有代表性。郭沫若曾經說他所寫的《殘春》,注重在心理的描寫:他「寫的心理是潛在意識的一種流動」(<批評與夢>,《郭沫若全集》第15卷,236-239頁)。張思和。<論郭沫若小說創作的現代文化品格>。180-187。有關郭沫若與精神分析之接收以及心理小說之實驗﹐另可參考方長安。<中國三十年代現代派小說發生論>;朱壽桐主編《中國現代主義文學史》﹐206-223;譚楚良、羅田、王國棟。《中國現代主義文學》???;唐正序、陳厚誠主編.《20世紀中國文學與西方現代主義思潮》???。 [36] 據劉光宇所說﹐這篇文章是最早透過廚川白村的文藝思想介紹佛洛依德文藝美學理論的文章﹐比一般認為最早的汪敬熙所著之《本能與無意識》(《新潮》1920年5月﹐二卷4期)還早。劉光宇也認為﹐郭沫若後來繼續寫的<《西廂記》藝術上的批判與作者之性格>(1921)和<批評與夢>(1923)則是典型的中國式精神分析美學論文。劉光宇認為﹐郁達夫所寫的<文藝私見>(1922.3.13《創造季刊》2卷1期)與<文藝賞鑒中的偏愛價值>(1923.8《創造周報》14號)﹐都不算是佛洛依德式美學專論﹐只有<沈淪>(1923.3.26《晨報副鑴》)與<猥褻的歌謠>(1923.12.17<歌謠週年紀念增刊>)算是專論。不過﹐介紹佛洛依德理論的文字出現的更早﹐朱壽桐在《中國現代主義文學史》中便指出﹐王國維譯介《心理學概論》﹐便引進了無意識與夢的概念;錢智修於一九一四年五月的《東方雜誌》第十卷第十一號的<夢之研究>﹐則明確地提到佛洛依德的夢的解析。有系統的介紹佛洛依德文藝觀而影響深遠的﹐則是謝六逸翻譯松村武雄所著的《精神分析學與文藝》﹐與魯迅所翻譯的廚川白村的《苦悶的象徵》。見朱壽桐<佛洛依德學說的文學實踐>﹐《中國現代主義文學史》(上) 206-223。 [37] 我將在另外一篇文章中繼續探討此問題,呈現二○年代同時期中國對於精神分析的接收、「翻譯」以及後來的轉變。高覺敷後期在<心理學家總動員>所呈現的行為主義模式並不是個令人意外的發展。

|