消失的線條與色彩要歸類於那一套視覺語彙系統之內?

──評吳雅鳳<水與火的交戰:透納的末世啟示>

版權所有![]() 劉紀蕙

劉紀蕙

《比較文學學會論文評論稿》一九九九年五月

1999年7月2日

一九九八年比較文學會議上,吳雅鳳曾經提出論文討論透納風景畫背後的社會批判路徑。今年在此文<水與火的交戰:透納的末世啟示>中,她延續該文的詮釋策略,跨越主題,檢視透納處理新聞紀實與聖經文學典故的繪畫文本背後隱藏的社會脈絡、歷史場景、宗教論述與政治立場等交錯的符號系統。吳雅鳳此文先交代十八世紀宗教與政治運動所發展出的千禧年論與末世論的論述背景,以及火與劍的改革動力,並由透納一八三五年、一八四三年以及一八四六年處理的三組畫作,指出在新舊世代交替之刻,透納呈現此類主題之時,除了反映當時的政治環境,亦藉著宗教政治團體用以撻伐異己的「火與劍的末世修辭」,流露其審慎嚴肅的懷疑與反思。

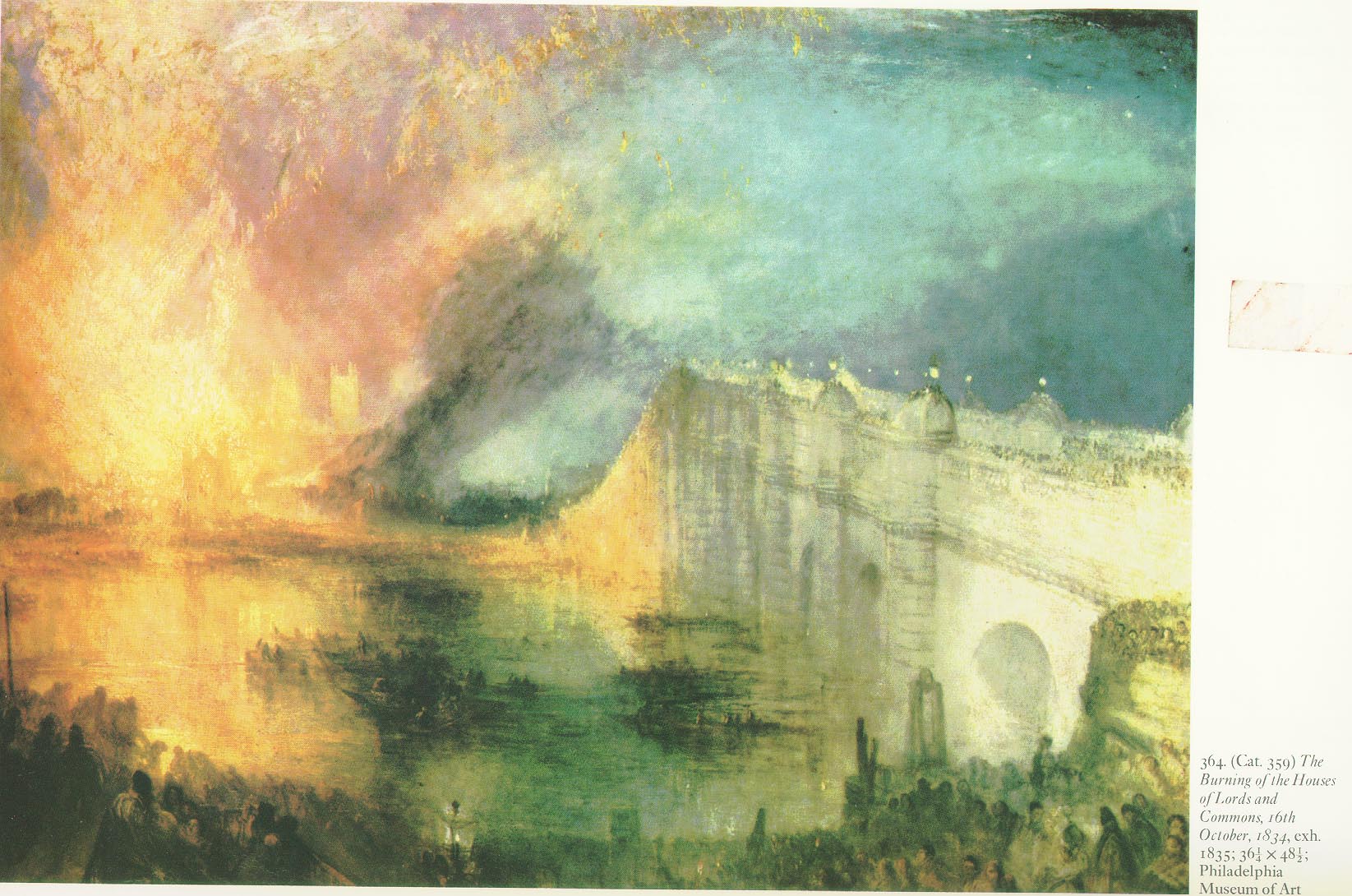

*圖1&2

吳雅鳳的文本分析指出一八三五年的兩幅《國會大火》屬於「新聞紀實」性質,火焰的色調與一九四○年的《奴隸船》(“The Slavers”) 呼應,同樣流露出道德警示教訓。此外,吳雅鳳認為《國會大火》構圖上以「觀眾為框圈住水與火的爭鬥」,是要保留「沈思與想像的空間,不願觀畫者太過投入而失去判斷」。

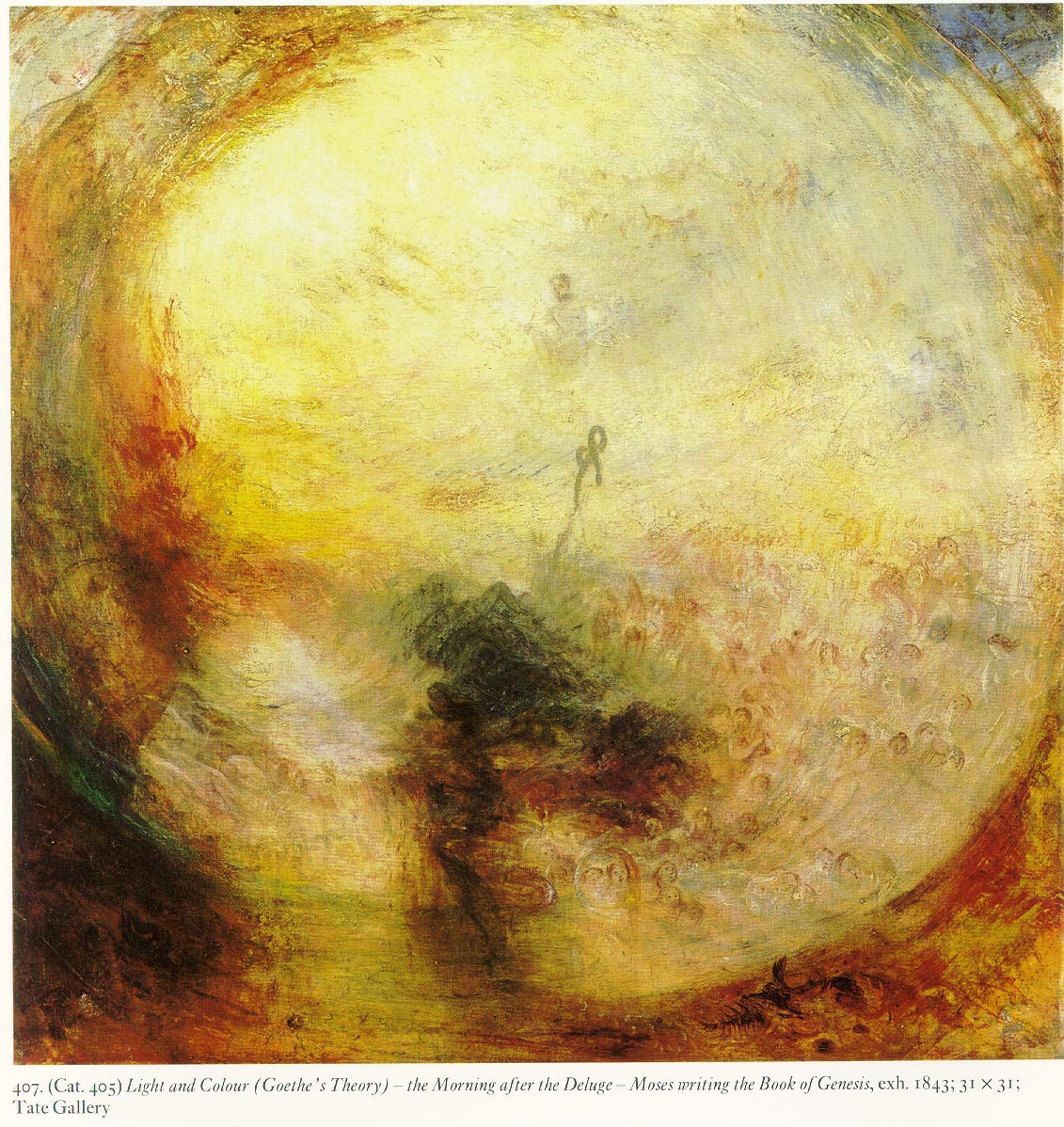

*圖3&4

一八四三年兩幅洪水前後的畫作《陰影與黑暗》與《光與色彩》,透納不同於普桑(Poussin)晚年流露人類全面失敗的悲觀,而延續「畫家-詩人-先知的傳統,自比於摩西」,而凸顯「以畫家為中心的太陽神話」。

*圖5&6

至於一八四六年的《天使》與《嫵丁》二幅畫作,吳雅鳳則強調此二作品中的政治改革立場。因此,吳雅鳳指出,透納晚年雖然已經將早年對激進派的同情轉為審慎的懷疑,但卻同時強調,透納決不至於如Ruskin所言的悲觀,反而是在宗教情緒上凸顯了「藝術家崇高、積極主動的自我期許」。

本人基本上十分讚賞吳雅鳳此文所呈現的學術功力以及詮釋策略。此文前後脈絡鋪陳詳盡,甚有說服力,是難得的佳作。但是,仔細閱讀透納這幾幅畫作以及Tate Gallery所出版的透納作品全集中收錄他前後期的全部作品之後,本人卻要指出:在繪畫文本主題性或隱或顯的符號系統之外,我們仍舊看得出「分裂文本」之痕跡。因此,此處本人的討論用意不在於否定吳雅鳳的詮釋策略,而僅在於提出視覺文本詮釋方法學的一種對話。

首先,主題或許是作畫動機的起點,但是,作畫過程中畫家全部注意力與興趣所投注的對象卻在顏料與色彩。就如同Julia Kristeva所說的,繪畫的主題或許與符號系統嵌合,但是色彩卻是最不受監控(censored)的視覺語彙,最可能牽引出無意識層對應於象徵系統的反向衝動。因此,「國會大火」的重點既不在紀實,也不在申斥,更沒有距離,而在色彩與光的流動盪漾以及對於毀滅的情感參與過程。

其次,透納早期風景作品中明顯的社會批判是受到Augustans, Thomson, Pope, Sr. Walter Scott等具有道德諷刺風格作家的影響,而他晚期則漸漸偏近Byron的悲觀英雄色彩。《天使》與《嫵丁》二畫中所呈現的朱蒂絲與侯勒分尼斯,大利拉與參孫,嫵丁與馬賽尼耶羅等,都是因女性的誘惑而失敗的革命者,被去勢的男性。再加上洪水系列畫作引用「希望之謬誤」詩句:希望終將如夏日蚊吶泡沫,光彩之幻化,瞬間消逝。這些細節的確顯示透納的悲觀傾向,可是吳雅鳳似乎寧願取Sheila Smith的詮釋立場,強調其中的政治改革觀。

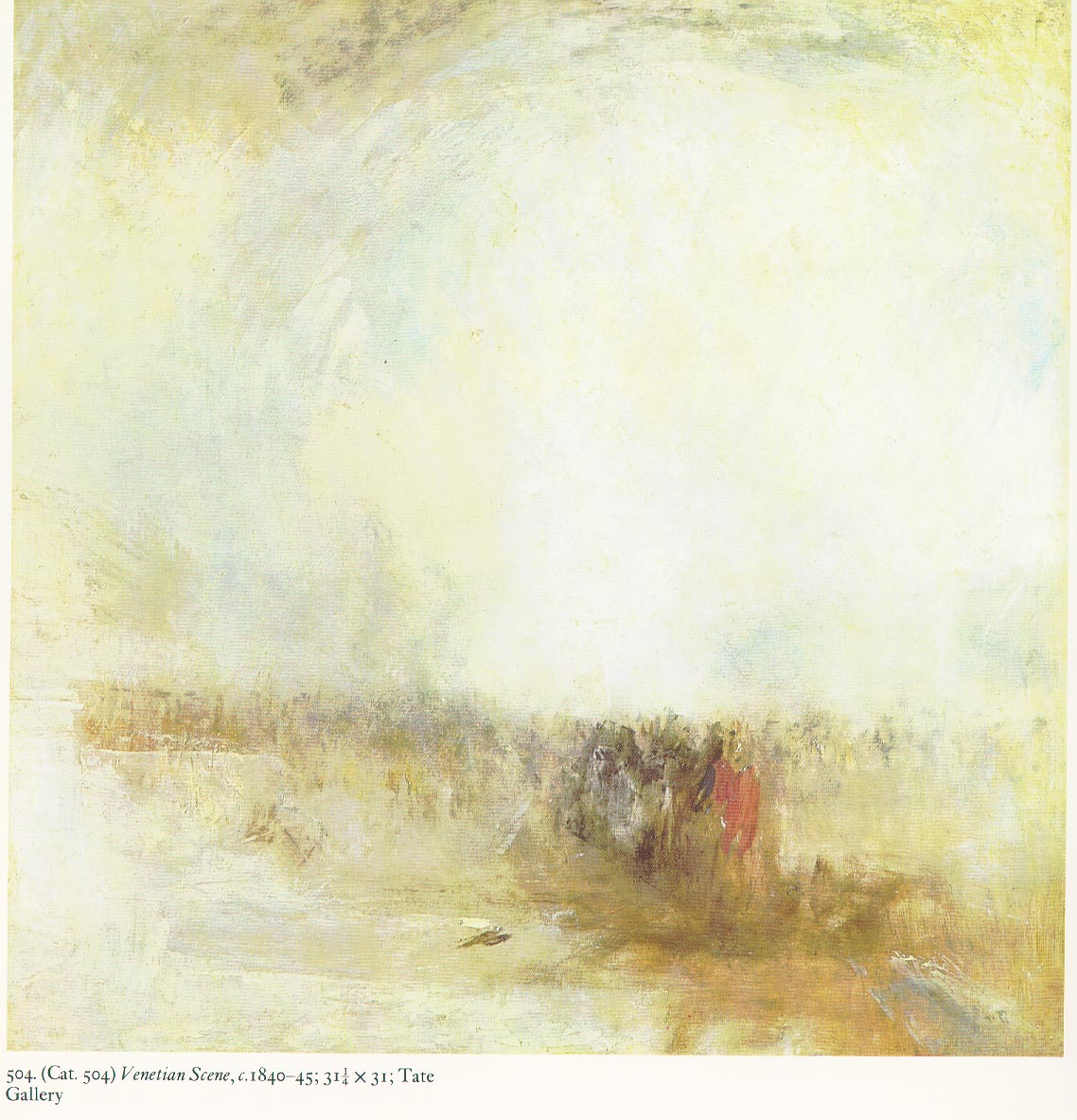

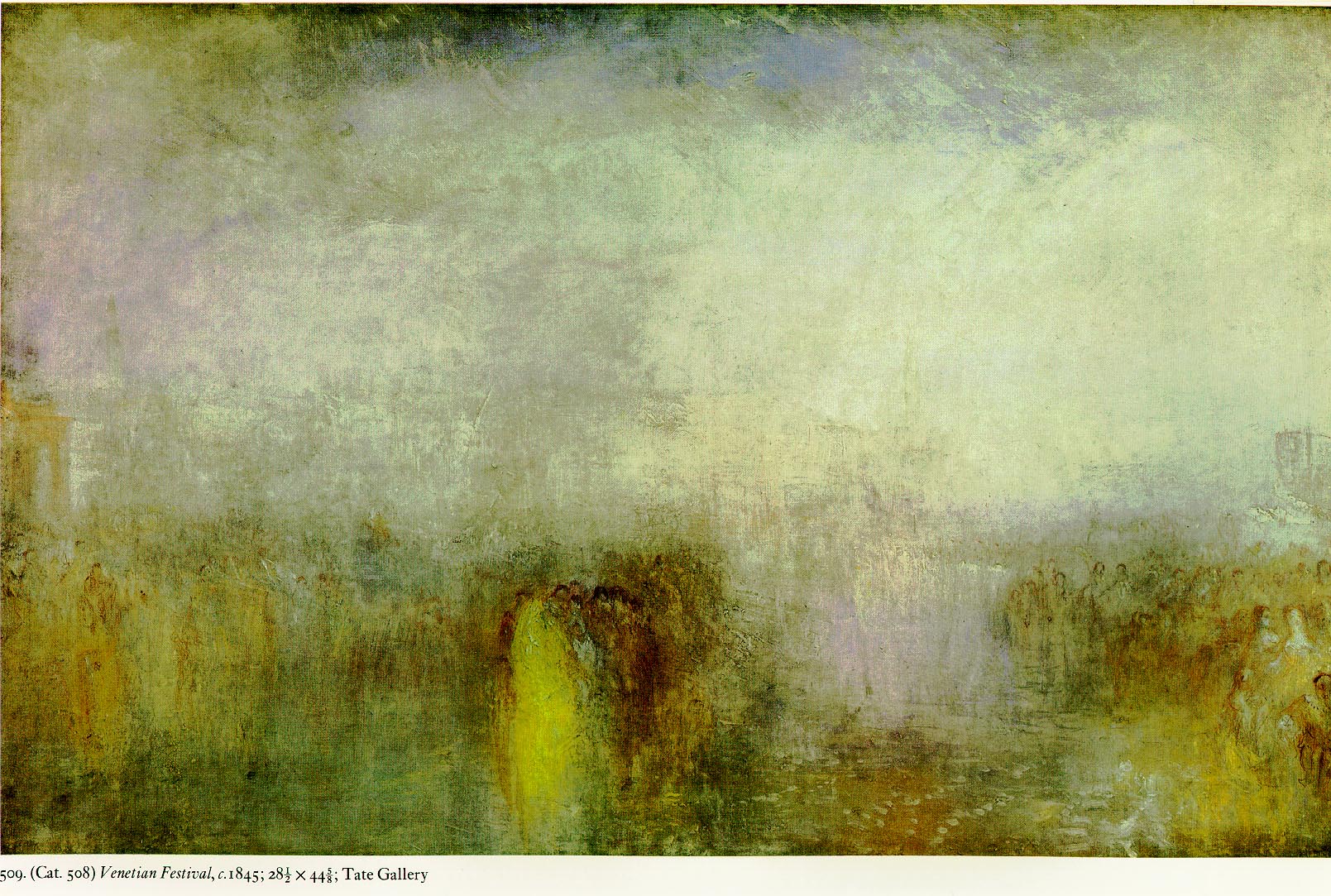

我要凸顯透納此悲觀傾向,並不見得是完全同意Ruskin的觀點,而是我在透納一八四○年以降的作品中,注意到他重複將畫作上的線條、人物甚至色彩塗抹消除,而中止於反覆的白色或是無色畫面的發展。十九世紀中葉,當浪漫風潮仍舊持續,John Martin的渦漩狀構圖或是其他風景畫正在風行時,透納這種無色的反覆已經不是悲劇英雄式的悲觀,而是以極簡主義(minimalism)的模式,陷入近於憂鬱而無語的虛無狀態。他一系列為捕捉拜倫詩句而描繪威尼斯的畫作可以作為對照:他早期的威尼斯畫作仍舊有清楚的人物、街道、船隻的形狀和輪廓,或是可以定位的色彩範疇,然而在一八四○到一八四六年,也就是透納七十歲之後,許多題名為威尼斯的畫作,例如"Venice with the Salute" (1840-1845), "Scene in Venice" (1840-1845), 或是連續好幾幅"Sand and Sky" (1840-1845), "Yellow Sky" (1840-1845),卻都呈現無景深、無彩色、甚至無人物、無面孔的極簡模式,或是將勾勒出來的人物與線條塗抹消除。這種類近於自我否定的消除動作,就像是Giacometti反覆將雕塑作品的形體挖除,或是Newman的現代極簡主義,呈現出存在的虛無狀態。

*圖7,8,9,10

我在五月份比較文學會議中提出此觀點之後,恰巧六月間有一機會走訪倫敦,便刻意到Tate Gallery一趟,反覆看了看透納的畫作,也再度被他早期對於船隻桅杆等細節的描繪以及晚期削減動作的差異所震撼。

*圖11&12

無意間聽到一旁導覽的館員指著 "Scnene in Venice"對著遊客說:「這一系列的畫在透納過世後,被Ruskin捲起來藏在某個角落,為了怕大眾會認為透納瘋了,有損其聲譽」。導覽館員特意強調:「看看這幅畫,就跟二十世紀畫一樣的『現代』。透納實在比他的時代早走了許多階段。」我心中想,或許虛無的意識並不一定只與「現代」有必然的關連!

回過頭來看透納的一八四三年《陰影與黑暗》與《光與色彩》兩幅洪水作品,或是一八四六年的《天使》與《嫵丁》,或甚至是一八三五年兩幅《國會大火》,我都覺得在其中看出了一些心態轉變的端倪:這些端倪就在色彩無控制的流動與混雜之中,在勾勒出的人形被以白色顏料塗抹消除掏空,在物體與背景不分之際。因此,雖然主題所限制的觀點可以藉由文本背後多重的符號系統揭露,但是符號系統能夠說明的部份有限,藝術家的意識狀態與存在難題,或許仍舊要從這些難以歸類的另一種系統之端倪間窺探。

圖片說明:

- Turner 4: The Burning of the Houses of Lords and Commons, 16th October, 1834, exh.1835; Philadelphia Museum of Art.

- Turner 5: The Burning of the Houses of Lords and Commons, October 16, 1834, exh.1835, the Cleveland Museum of Art.

- Turner 9: Shade and Darkness-the Evening of the Deluge, exh. 1843, Tate Gallery.

- Turner 10: Light and Colour (Goethe’s Theory) the Morning after the Deluge-Moses Writing the Book of Genesis, exh. 1843; Tate Gallery.

- Turner11: Undine giving the Ring to Massaniello, Fisherman of Naples, exh. 1846, Tate Gallery.

- Turner12: The Angel standing in the Sun, exh.1846, Tate Gallery.

- Turner21: Venice with the Salute, c.1840-45, Tate Gallery.

- Turner23: Venetian Festival, c.1845, Tate Gallery.

- Turner20: Figures on a Beach, c.1840-45?, British Museum.

- Turner18: Yellow Sky?, c.1840-45?, British Museum.

- Turner2: Entrance of the Meuse: Orange-Merchanton the Bar, going to Pieces, 1819, Tate Gallery.

- Turner19: Coast Scene, c.1840-45?, British Museum.