[殘響世界]

陳界仁於2014年六月在北京紅磚美術館首次展覽的《殘響世界》,引起了我的注意。[1] 這件作品其實是陳界仁告別九零年代「魂魄暴亂」系列以來,持續進行的藝術計劃之一。陳界仁近幾年的作品不再是直接檢討二十世紀上半期現代國家軍事治理的顯性暴力,也不再是關於戒嚴時期透過思想控制而執行的隱性暴力;我們從他過去幾年的作品中,看到了他針對後冷戰時期新自由主義透過全球化與自由市場之名進行全球資本集中、擴張與盤整的檢討,也看到了他對於這個影響與改變在地社會結構與人民生活而當前仍在進行之過程所提出的思考。

《殘響世界》由四部錄像作品在一個小展覽空間四面牆壁同時播放而構成。主軸看起來是關於「樂生保留運動」的事件,然而錄像作品卻是樂生院區被拆除五年之後四個場景的並置:曾經陪伴樂生院民的年輕女性志工在院區廢墟中緩慢收拾堆滿灰塵的檔案、來自大陸的中年女性看護工在鄰近捷運機廠工地圍著圓圈唱著懷念家鄉的兒時歌曲、年紀老邁的女性院民在殘餘院區回憶過去和其他院民種樹防止土石流的經驗,以及日治時期台北刑務所曾經關過的女性政治犯的虛構送葬場景。

這四個敘事情節看來並不相關,也與樂生保留運動本身毫無關聯。我們在錄像中看到在廢墟中緩慢移動撿拾檔案的重複動作、四處零散放置的老舊桌椅、破落檔案上覆蓋著厚厚的灰塵、望向過去卻面無表情的臉孔、銷毀記錄的焚化爐。這些影像讓我們牽連起陳界仁在《加工廠》(2003)、《八德》(2005)、《軍法局》(2008)、《帝國邊界I & II》(2011)的片段:事件後之殘餘物件見證著過去的生命。

[加工廠]

在陳界仁近期這幾部作品的影像中,我們看到的似乎都是滿佈灰塵而時間緩慢移動的世界。這些充滿物件細節的影像特寫,提供的不是理性目的的功能,也沒有語言敘事鋪陳,而是感性接觸影像的身體經驗。層層堆積的灰塵說明了漫長的時間過程,而被厚厚灰塵覆蓋的桌椅、收音機、擴音機、縫衣機、電腦螢幕、報紙、廣告欄、檔案、名冊、書籍,則處處以沈默無言的狀態迴響著過去生命沒有說完的聲音。影像中緩慢的步伐與反覆的動作,更帶出了一種既屬於特定歷史時空又具有某種象徵性重複範式的特殊歷史感。在乾淨精準的鏡頭取框以及高度延緩時間的處理之下,這些寫實的物件反而以抽象的力量,構造出特異的非寫實空間,直指現實中無法認知的另外一層真實。

[八德]

處於歷史過程或是事件現場的過去生命,對於其所身處的複雜環節,其實並無法自知或自明的。但是,歷史事件過去之後殘留的物件,卻見證了這些隱藏的真實線索。《軍法局》與《帝國邊界》都呈現了無論是「西方公司」或是美軍駐台對台灣在情治單位、軍備甚至加工出口區的多方面控制與影響,而戒嚴時期政治犯與思想犯的治理則延續了美國麥卡錫主義的恐共思想檢查政策。

[帝國邊界-綠島美軍訪視團]

《八德》與《加工廠》更具體呈現了台灣在美援時期七零年代成為資本主義全球部署的下游加工體系一環,大量發展加工廠,而成為亞洲四小龍之一。但是,九零年代由於蘇聯解體而新自由主義全球化,資本流動轉向大陸,台灣加工廠也隨之快速連鎖倒閉。加工出口業的沒落,造成了大量工業城的衰退老化以及工人的失業。《帝國邊界》更暴露了到處存在的帝國式強權心態以及邊界的管理與排除。無論是台灣人進入美國,或是大陸移工進入台灣,移動人口被國家主權所限定的邊界所控制與管理,也構成了高低位階的排序。在全球政治經濟佈局與發展動線的改變之下,生命被治理、塑造、牽動、改變路徑、轉換心態,甚至自身成為帝國邊界而執行殖民式的排除階序,卻並不自覺。

[帝國邊界──出入境管理局]

樂生保留運動前後延續將近十年,不同地方的學生、學者、文化工作者、律師、工程師與民眾大量參與。這場社會運動培養出了同時投入行動並且自我組織與學習的一批新世代大學生,如同黃孫權在〈殘響世界抗歷史減噪?〉座談會(2015/5/22)中所提出的「樂生大學」。黃孫權在這個座談會中所提出的「歷史減噪」,是一個有意思的概念:歷史過程與日常生活都傾向於不斷磨損抗爭的意志,並且減損不同意見的噪音,而回歸到具有共識的和諧旋律。[2]

那麼,陳界仁的影像如何抗拒這個減噪的過程?對於他的藝術作品,陳界仁說,他試圖展開的是另一種「敘事」與「詮釋空間」,另一種事件過後的「不可見的鬥爭場域」,甚至是可能形塑未來現實的「第二層運動」。在社會運動的事件場所,自然有主要的行動策略與敘事方針,也會有「次敘事」與「次想像」,對陳界仁而言,如何針對這些主敘事與次敘事再次進行反思與再生產,是最重要的,因為這就意味著在日常生活中持續進行鬥爭。因此,陳界仁自己提出的看法是,如同《太平廣記》蒐羅地方野史一般的各種變文、傳奇、志異、雜傳等各種小敘事,這些「在野知識」具有「不可收編性」,而他自己所要進行的工作,則是在日常生活中,「以感性方式創造一個可多重辯證的回返空間」,他所謂的「第二層運動」,以便抗拒日常生活與歷史化的減噪工程。[3]

陳界仁的說法是值得重視的。任何社會運動都是具有高度異質性的成分,也有不同的意志與聲音,甚至有不同平面與不同程度的意識狀態與情感模式。運動過後,主要行動者的核心策略聯盟可能會繼續朝向某一個方向進行,或是進行區塊式的整合。但是,運動過程中被牽動的不同狀態,仍舊會繼續在不同角落以不同方式發生作用。如何能夠不讓這個曾經感受過的狀態失去其力量,而讓這些延續的效果持續有再創作的動力,並且以各種不同的方式進行,就是一個重要的課題。

顯然,《殘響世界》中的四個世界,距離樂生保留運動時期的激動情緒、大聲抗議與抵抗強迫拆遷的強烈肢體動作距離甚遠。但是,脫離了事件現場,透過陳界仁的影像書寫,我們除了看到《殘響世界》中刻意透過幾個女性角色的邊緣聲音所展現的生命治理與歷史現實,也看到了當下仍舊重複的同樣模式。《殘響世界》中日治時期所興建的刑務所與樂生痲瘋病患療養院,就如同陳界仁在《軍法局》以及《帝國邊界》的鋼鐵製造的鐵屋以及出入境管理局,都象徵性地揭示了這種作為治理對象的生命狀態。陳界仁近期的這些作品反覆處理了從冷戰時期到新自由主義全球化的過程,「戒嚴意識」從未離開台灣人的「精神構造」,只不過是以不同的形式進行。[4]

[軍法局-眾人試圖撼動的鋼鐵架構]

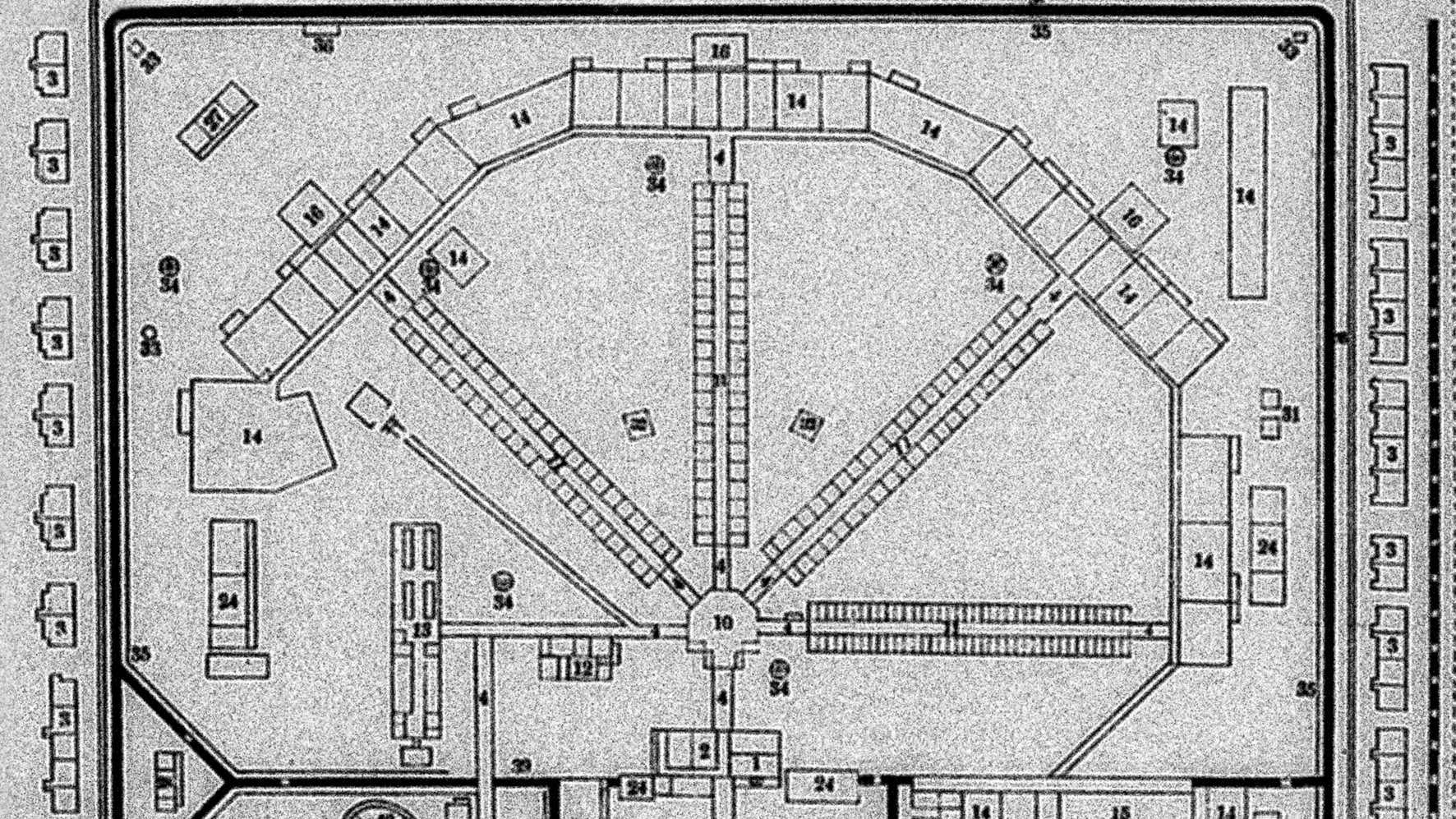

[殘響世界──台北刑務所地圖]

陳界仁所處理的問題,以不同的方式回應了阿岡本(Georgia Agamben)所討論的現代國家生命治理的「營」(camp)之範式。阿岡本以「營」(camp)作為一種將生命與死亡全面納入治理範疇的現代國家技術基本「範式」(paradigm),並以其代表的「司法-政治」的結構,說明為何我們仍舊生活於這種政治空間的隱藏結構與法則(Homo Sacer 166)。阿岡本以「範式本體論」(paradigmatic ontology)的概念,說明了生命形式的政治治理背後,有一整套促使事物發生、如何發生以及何時發生的話語邏輯,也就是說,事件發生的時刻已經被放置於客觀世界與主觀位置的操作之中(The Signature of All Things 32, 88-89)。阿岡本的研究凸顯了生命在治理技術之下,根本地被法律以及語言介入而分離於自身的生命形態,不但進入了政治關係,也處於隨時被政治主權牽動管理的位置。

阿岡本說,二十世紀現代國家對於生命的全面治理部署,是對於生物性生命的一種經濟學式(oikonomia)的完全治理。一旦私人領域的家室空間(oikos)被城邦穿透,生命(zoe)被政治化,在各種部屬之下被導引與管理,生命便會依照生物性或是職業性的功能,以國家理性的計算模式,被區分為各種單一化而同質形式的生命。從出生率、衛生管理、優生學、公民/非公民、出入境管理、隔離政策、保護管束、預防性拘留,無一不是治理技術的策略。生命的不同形式也以各種圖表、統計數字、數據指數或是比例來表現。[5] 當生命被化約為生物性的單一層面,並且依照這些生物特性治理,這些單一而同質化的生命形式也已經脫離於生命本身,其實已經成為一種死亡治理之形式。[6]

陳界仁的作品所凸顯的「帝國邊界」以及「戒嚴意識」之重複,不僅是殖民時期以及冷戰時期的管理與囚禁,也包括資本主義全球化之下新自由主義市場牽動的的外配移工,以及發展主義之下被迫拆遷的人口,同樣也都被這個生命治理的象徵結構所納入,只不過是以較為無形而且可能是慾望驅動而自動配合的方式進行。阿岡本的「營」,在陳界仁的作品中,以各種不同形式的戒嚴邊界存在於我們的生活周遭。無論是冷戰時期的軍事控管或是後冷戰時期的新自由主義市場人口流動,這些歷史時空下的思想犯、移工、失業勞工或是外籍配偶同樣的都在全球資本部署之下有形無形地被囚禁與綑綁。

當陳界仁將日常生活是為「不可見的鬥爭場域」之可能空間,期待這些日常生活的抵抗能夠形塑未來的現實,他其實是將他的賭注放在日常生活中不可被收編的藝術創造與能動性。然而,日常生活快速步調以及商業化的資本流動,輕易便可以帶動各種功能性與目的性的操作──除非,如同陳界仁所試圖呈現的,生活的體驗能夠具有多重視角的觀看以及藝術思維「可多重辯證的回返空間」。

或者,我們必須進一步地指出,任何事件或是歷史過程都是第一層的運動,都是將生命的材料透過勞動而納入生產與消耗的第一重程序。無論是生老病死,或是勞動力進入生產線,原料製造為成品,人民被教育而成為國家的生產力,群眾集結而進行革命,這些第一重程序總是立即在場的活動,也都以不同方式遵循了特定歷史環節的內在符號規範。然而,生命過程與事件場景卻也總是多種樣貌並存而且充滿不同異質性發展方向的元素,每一個交會的主體都如同章太炎所曾經說過的,「各有時分」,各自處於自己的主觀時間之流,而無法被均等地同一化。

事件過後,只有透過第二重程序的思想以及創作,透過不同的代替性物質與代替性身體,才能夠一而再地重新再次呈現意識主軸之外無法一次被敘述的各種細節與聲音。正因如此,影像中的各種物件與身體,必然都是如同陳界仁所說的「借名假說」,都會既呈現生命細節,也同時是抽象化與象徵化的勞動形象。若是參照我研究莊子與章太炎的政治性思想,我會說明這些物件都是「以名為代」而轉折的「代稱」。[7]「物」與其直接所「指」並無直接關聯,而是生命的重新創作,間接見證了主體與他者交涉雙方過去生命喧囂的熱情與憤怒,以及無數的不得已。

透過這個藝術與思考的過程,透過影像中各種替代的物件與身體,或許某一種持續循環的囚禁邊界可以被打開,某一種共享卻非同一的公共空間可以共同維護,而能夠以不同的位置重新體驗與理解不被納入的各種邊緣生命。

2015-01-12於山湖村

[1] 參考陳界仁:〈殘響世界抗歷史減噪?〉,北京:紅磚美術館。 2014年5月22日。 網頁資料:http://www.redbrickartmuseum.org/en/news/detail/42ej.html。網站資料擷取於2015年1月10日。

[2] 參考陳界仁:〈殘響世界抗歷史減噪?〉,北京:紅磚美術館。 2014年5月22日。 網頁資料:http://www.redbrickartmuseum.org/en/news/detail/42ej.html。網站資料擷取於2015年1月10日。

[3]參考陳界仁提供的文字資料:〈殘響世界抗歷史減噪?〉以及《藝術眼》ARTSPY網路座談錄影:http://www.artspy.cn/html/video/1/1404.html;http://www.artspy.cn/html/video/1/1403.html。擷取於2015年1月10日。

[4] 這也是我曾經討論過的「冷戰結構內部化」的問題。可參考劉紀蕙:〈「一分為二」,或是冷戰結構內部化:重探矛盾論以及歷史發生學的問題〉,《跨文化實踐:現代華文文學文化》(Transcultural Practice: Modern Sinophone Literature and Culture)。第四屆國際漢學會議論文集。臺北市:中央研究院中國文哲所,2013年。頁267─377。ISBN 978-986-03-8406-2。轉載於:《現代哲學》(北京)2014年第一期,第二期。

[5] 例如出生率、年均、教育程度、役男人口、納稅人口、快樂指數等等。

[6] 上述關於阿岡本的討論,可參見本人論文:〈勢與形──從死亡形式到生命形式〉,形式─生命。台北:台北師範大學,2014.06.23。未出版。

[7] 參見劉紀蕙:〈莊子、畢來德與章太炎的「無」:去政治化的退隱或是政治性的解放〉,《中國文哲研究通訊》22卷3期(2012.9): 103-135;劉紀蕙:〈勢與法的政治性悖論:朱利安(François Jullien)的問題〉,《中國文哲研究通訊》2015年3月。出版中。