後1989資本主義美學化的時代:

徐冰的藝術革命與行動美學

版權所有![]() 劉紀蕙

劉紀蕙

交通大學社會與文化研究所

劉紀蕙:〈後1989資本主義美學化的時代 : 徐冰的藝術革命與行動美學〉

《現代美術》173期(2014年6月):13-25。

中國當代藝術家徐冰近二十多年來在國際藝壇引起廣泛關注,除了多次獲得國際獎項,被大陸藝評家推舉為二十世紀最具有影響力的十位藝術家之一,也被美國《藝術新聞》公佈為今後105年仍然會有影響力的四十位現代藝術家之一。[1]對於我們而言,徐冰藝術真正具有啟發性的意義在哪裡呢?

徐冰最引人注目的藝術特色自然是他將文字當作視覺圖像而進行各種實驗。世界各地的藝術策展與評論者描述徐冰的作品是「文字作為抽象的藝術」(義大利《藝術》 1991),「徐冰:四千個尋找意義的字」(Goodman Jonathan, 美國《藝術新聞》1994),「從另一個空間來的無意義」(Stanley K. Abe,《全美藝術教育雙年會》1996),「遺失的語言」(波士頓麻州藝術學院 1995),「遊戲文字」(美國薩克勒國立亞洲美術館,2001)。[2]高名潞在徐冰研究專書中也精確地指出,徐冰的漢字藝術源自於八十年代中國觀念藝術的脈絡,和谷文達與吳山專有類似卻不同的發展趨向:谷文達著重於書法(calligraphy),吳山專著重於中文(script),而徐冰則著重於漢字(character)。這些藝術家在八十年代都離開了寫實風格的「生活流」,從「生活表情」轉向「藝術哲學」,而朝向抽象性的觀念藝術進行實驗。高名潞引用賈方舟的說法指出,徐冰將「音義符號」轉向「視覺符號」,從「指事」轉向「象形」,這是徐冰創作最具獨特性格的一個面向。[3]

徐冰《天書》 谷文達 吳山專

的確,從徐冰的《天書》、《我的書》、《文化動物》、《蠶花》,到近年的《轉話》、《魔毯》、《地書》以及《漢字的性格》,都延續著他將表義單位圖像化與抽象化的處理。徐冰這種對於傳統表義系統的質疑與批判,甚至可以在處理山水畫傳統的《文字寫生》(1999)以及《芥子園山水卷》(2000)系列作品中,看到清楚而刻意的處理。在徐冰的作品中,畫面上不再是石法、皴法、山法,或是牆屋、門徑、橋樑樓塔等套式線條輪廓,而是山、石、木、草、門、窗等基本元素的文字方塊。徐冰說:「《芥子園畫譜》就是一本字典,『竹个點』、『松柏點』,何種山石何種皴,都是被整理出來的『偏旁部首』。學生學畫如學寫字,死記硬背,熟記在心。」[4]

相對的,我們看到他以「部首偏旁」作為寫生的基本「筆法」,以點狀方式部署,形成似延續卻又斷裂的線條。徐冰在文字寫生計畫中所進行的,是要藝術家與他的觀眾拋開書法和繪畫史上關於風格和概念的成規,而去「直接觸碰我們文化中最本質也是最特殊的那一部分。」[5]

我們注意到,無論是漢字系列或是文字寫生,徐冰不同階段的符號體系革命都像是原型實驗場所:挑戰習慣性的不同依賴系統,將原本的表義符號拆解,讓文化結構中的「偏旁部首」各自獨立,而使生命經驗重新尋找表達形式,觀者因此而重新經驗形式中的線條、構圖與質感。這種使符號單位脫離固定的構成文法與意義體系,重新部署,引入帶有對立張力的不同系統的並峙,而在置換中產生違逆習慣的陌生距離。這種符號性的翻轉,一則鬆動了原本不被質疑的表義系統,再則也挑戰了具有壓迫性的文化傳統。

我們也必須注意,徐冰這種遠離生活表情卻直指生命張力的符號革命,必然指向了社會現實與時代生活的問題。在回顧古元的版畫藝術時,徐冰批評一般人追隨古元版畫風格,多半停留于寫實趣味與形式描摹,只是「標本捕捉和風俗考察」的演練而已。他認為這種對「局部現象」的滿足,使創作被侷限于「表層的、瑣碎的、文人式」的狹窄框架中,失去了對「時代生活本質和總體精神」的把握,也與「社會現實及人們的所思所想」離得越來越遠。雖然徐冰的版畫遠遠離開了古元的風格,但是徐冰說:「看上去離一種東西遠了,卻與它的靈魂更近了。」對徐冰而言,古元的版畫具有對於社會與藝術的真實投入,而呈現了某種革命性。徐冰說:藝術可以反映社會革命;藝術家對於社會與文化的敏銳感受,必然會令他要求革命,同時也會對舊有藝術進行「方法論上的改造」。[6]

就此意義而言,我們其實可以看到徐冰的創作美學與他在社會主義中國成長而體會到的社會實踐與革命精神,有其內在的一致性。這種內在的一致性,尤其在徐冰1990年離開中國,離開了孕育他的觀念藝術環境之後,更為突顯。表面上徐冰不斷在符號的形式上進行實驗,實際上徐冰並不僅僅停留于形式上的轉變,而是面對不同階段生命經驗提出更根本的系統性對立與挑戰。我認為這個傾向具體展現於《天書》到《鬼打牆》的轉折:《天書》的創作延續著八十年代觀念藝術對於漢字符號的拆解與遊戲,但是《鬼打牆》則是透過身體運動所進行的藝術參與,更為自覺地處理系統與系統的衝撞,並且開始持續面對後1989的資本主義時代提出尖銳的質問。

若要討論徐冰藝術作品特殊的革命性格,我們必須回溯他的早期創作。從徐冰早期的《爛漫山花》(1975─1977)、《碎玉集》(1977─1983)到《複數計畫》(1986─1987),我們可以清楚看到他已經開始進行的符號實驗,以及符號體系之間的翻轉與檢驗。徐冰1974年在太行山區的插隊經驗,讓他體驗了深山偏遠地區的貧窮以及樸實的農村生活,也讓他接觸民間傳統文化與文藝活動,而完成了《爛漫山花》的系列插畫作品。1977年進入中央美術學院開始製作《碎玉集》木刻版畫的階段,他也深入鄉村,到了東北林區、墾荒區、渤海灣、黃河流域、華北平原、太行山區、甘南藏區、江南水鄉等等地寫生。但是不同於同時期他在農村插隊的素描以及古元版畫的精確寫實技法,我們在這些作品中看到了徐冰處理的圖像提升於生活形象之上,而以符號單位代替寫實對象。《爛漫山花》與《碎玉集》中將線條與形式局限於限定的空間單元,而使得他的插畫作品與版畫作品似乎各自形成了一個個符號單元。這些作品採取對象的形式特徵,將其抽象化,使線條填滿空間,形象與線條結合為一組統合的單位,而構成象徵符號。這種符號化以及抽象化的思維,使得徐冰能夠不被形象表面所牽制,而能夠思考形象背後的系統性問題。這種系統之間的轉換,延展為日後從圖像轉換為符號,從表義漢字抽離為圖像,從人到動物,從自然到文化,從中文系統到英文系統等系列作品的核心構想。

徐冰1977年農村插隊素 描 古元木刻

視覺上收攏的空間單位

形象與線條結合為一組統合的單位

爛漫山花

1975─1977

碎玉集:石碾子 1980

整體圖像出現的內在結構

──字的構

造

碎玉集:田 1982

這種從圖像朝向符號的美學轉向,在1987年中央美術學院碩士班畢業作品《五個複數系列》中最為明顯。徐冰自己說明,版畫的特性在於流動的情感被固定於「規定性印痕」之中,而以「瞬間痕跡感」的方式再現。在《五個複數系列》中,徐冰透過重複排列的視覺效果,以平直、冷靜的無美感,構成「強壓感情」的獨特美感,並且藉由表面上沒有節奏卻以重複構成的節奏,達到理性與情感高度統一的特殊形式。[7]

徐冰《一條大河》1987 徐冰《草垛的倒影》1987

徐冰《五個複數系列》1987

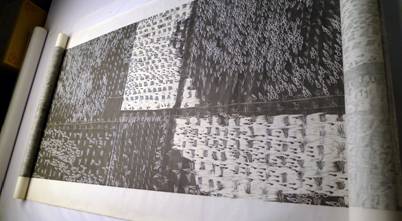

我們可以說,《五個複數系列》已經說明了《天書》(1987─1991)的形成邏輯。版畫的刀痕具有抽象性質,必然會脫離寫實,也脫離情感。徐冰藉由傳統橫軸形式,將作為個別單位的圖像重複排列,成為圖像符號的系列組合。每一個圖像維持其原有的視覺整體單位,類似的方塊空間內,有不同的線條結構與深淺筆觸。每一個類似卻又不同的視覺單位,以同樣的大小空間,與其他視覺單位並列。這種以同樣視覺空間以及線條框架的組合,正如同漢字的象形線條,以方塊字單位的複數系列構成了文章與書本的結構。從圖像到符號,從字到書,這是一個朝向符號系統的挑戰,也揭示了《天書》所代表的範式的形成與轉變。

《天書》這個作品以4000多個「偽漢字」以圖像方式呈現,成為不具有表義功能的符號。這些方塊字的排版印刷,到書籍成冊,到巨幅的橫軸,展現了一個文明的龐大體系,以超出人體空間的比例規模,騰空於展場。觀眾像是進入一座巨大的寺廟,卻看不懂廟宇中既熟悉卻陌生的文字。透過這個作品,徐冰提出了對於「字」作為表義單位以及以「書」作為整套文明系統結構的置疑。

《鬼打牆》(1990─1991)則說明了1990是一個重要的轉折點。1989的六四事件之後,大陸氣氛沈悶,使得徐冰「在城裡待得沒意思」,1990年準備出國,也不知何時回國,便開始進行這個「拓印一個巨大自然物」的計劃。[8] 在《鬼打牆》這個作品中,我們看到的是徐冰刻意將身體運動帶入了他的作品;多年來上山下鄉四處走動以及木刻刀法的身體性經驗,也都呈現於這個作品中。徐冰帶領學生與助理,在北京金山嶺長城以實物拓印的方式,將整片城牆拓印下來,而在威斯康辛查森美術館的展覽場地重構城牆場景。[9] 徐冰1986年與年輕版畫藝術家共同製作的《大輪子》,已經呈現了這種身體性參與的行動藝術形態。《鬼打牆》則結合了針對系統進行衝撞的符號革命以及身體性參與的創作模式。長城具象地代表了中國文化龐大權力體系的防衛工事與鞏固建制。堆疊於巨幅城牆拓印布幕之上的泥土,視覺上造成了突兀的阻斷破壞效果:既銜接城牆與土地的關聯,亦凸顯其人為的防禦工事與大自然的泥土之間的斷裂。然而,不僅如徐冰所說的,這個實物拓印的製作將三維空間轉為二維空間,將自然轉為平面,更重要的是:我們從這個作品所看到的或是體驗到的,更是勞動轉化為拓印畫面,透過真實工作而留下的身體性接觸痕跡。這個作品也說明了徐冰參與式的製作與勞動過程形式化的行動美學。徐冰日後的《喜馬拉雅計劃》、《轉話》、《英文方塊字書法入門》與《地書》,都有這種參與式勞動與集體製作的行動美學。

藝術作品的身體性運動,必然會帶出了作品中的個人身體歷程,也會帶出歷史多重交錯的時間感。我認為徐冰《背後的故事》(2004-2014)與《煙草計畫》(2000─2014)這兩個作品作,非常精彩地呈現了徐冰如何以身體運動將他的系統性批判思維投射於作品的行動美學:兩個作品都歷時十餘年,在不同地點的美術館展覽,前者針對中國傳統山水畫的美學,也針對中國具有壓迫性的複製傳統,提出的顛覆性的挑戰與修正詮釋;後者則針對帝國擴張以及資本主義擴散的進程進行分析。兩組作品共有的關注,則是持續針對標準規格與大量複製的機制進行批判,針對資本主義社會快速生產與快速消耗廢棄物的現象進行反思,更是針對文化衝擊進行分析。

《背後的故事》(2004-2012)是徐冰模擬古畫的現場製作裝置,曾經在美國科學院(2004)、德國柏林雙年展(2006)、中國蘇州美術館(2006)、英國大英博物館(2011)以及臺北市立美術館(2014)展出。徐冰以不同畫家作品為摹本,包括王時敏、董其昌、石濤等人,進行再次創作。王時敏是清初婁東派摹古的代表,主張跟隨宗師而無創新,董其昌也大量創作仿古畫作,而石濤則是根本反對仿古的做法。徐冰挑選這些藝術家的作品作為摹倣改造的對象,顯示出他將這種臨摹與複製的畫風問題化,並且重新賦予臨摹新的定義之意圖。

徐冰《背後的故事:煙江疊嶂圖》臺北市立美術館2014

透過光線的投射,《背後的故事》在毛玻璃上顯現出如同山水畫一般的自然景物,同樣有凌空而起的石峰、起伏攀升的山脊、雲霧橫攬而似有若無的屋宇人物。我們可以暫時從法國當代漢學家朱利安(François Jullien)所討論的「勢」,來理解中國山水畫論對於畫作構圖以及山形地勢的美學要求。朱利安指出,中國畫論所強調的「勢」,在於畫面的佈局:陡峭岩石之間攀纏高昇「蜿蟺如龍」的山脊氣勢,石峰凌空而起的「險絕之勢」,群山之間的雲霧使山勢顯得「高不可測」,山丘時凸時凹而「山漸開而勢轉」,山脊起伏而「山欲動而勢長」,岩石堆疊而「勢使相畏」,孤松「勢高而險」,樹叢不規則而得「參差之勢」。這些都是畫面上的佈局造勢,必須「以勢度之,方得其妙」。(《勢:中國的效力觀》57-58, 61-63, 81)

在朱利安的分析中,畫面山形地勢之變化與萬物循環流轉的生命氣息,有平行對應的關係。朱利安從山水畫筆法的先後次序以及輪廓構圖的分析,說明第一筆所定的勢,其餘一山一石也隨勢而定;隨著畫作的細節移動腳步,觀者也會看到不同的變化(《勢:中國的效力觀》78-80)。這種介於事物內部不可見的騷動,以及畫筆所懸置的運動趨勢,指向了宇宙通行的氣。宇宙間陰陽交互的作用,通過可感知的外形現實化而獲得表達,並且產生了作為美學詞彙最高層次的「勢」。朱利安更指出,「勢」並不是機械性的形象運作,不是意識理念或是形而上的理想,而是如同「兵法」,是無限而持續地向彼方開放的動態運動。(《勢:中國的效力觀》108, 136)

朱利安所指出的平面構圖之法與宇宙萬物流動之氣的符應,是平行類比,而沒有考慮從身體到畫面的運動。這種平行符應,其實透露出了一種「天人合一」的巫術式宇宙觀。此外,雖然朱利安對於中國山水畫的分析著重了可見與不可見的動態關係,卻局限於正面觀看的畫面構圖與佈局,也預先承認了在既定構圖中局勢與形勢的優先性。朱利安對於畫面構圖與整體佈局的分析,反映出他對於事態發展之必然性的認定,以及他侷限於線性發展與平面構圖的關係模式。從自然生命的多維動態轉化為二維平面空間,一點到另一點的發展必然已經在這個平面空間的關係坐標之內被決定。這種以眼前關係中的事態觀察整體結構之必然發展,以及這種以既定情勢進行運籌帷幄的兵法思維,說明了朱利安如何以「勢」來分析中國的治理技術,也反映了朱利安評斷中國文化無法發展出批判性思想的立場。朱利安認為中國人接受了「勢」的必然性,習慣於順勢而為,會自動地順服,使得中國文化不會發展出具有批判性的思維,中國的君王也發展出了內在性的操縱治理模式,使百姓自動順服。(《勢:中國的效力觀》233-234;Fr. 237-238;《功效論》146-148; Fr. 125-127)

如果以朱利安的分析模式出發,我們便無法掌握中國思想或是藝術的批判性力量,也無法思考從生命的身體運動到畫布或是文字之間的時間運動所呈現的衝突與戰爭。徐冰的《背後的故事》恰恰是以身體的運動挑戰並且重新詮釋了中國傳統山水畫表面看似相似的線條與輪廓。徐冰以廢棄物裝置手法再製的王時敏、董其昌以及石濤等人的作品,雖然畫面上線條與筆觸不同,但是流動的章法、節奏與氣勢是一致的。不過,徐冰也說:「江南美景是有各種情境的;景中的,眼中的,畫中的,詩中的,心中的,憶中的,但我呈現的是『影』中的,它實際上只存在於空影之中,象一個風景的靈。靈是飄移不定的,卻承載著生命的內容。」徐冰強調他自己的作品不是實體的繪畫,而是影子的繪畫。透過光影,他要使人們的心靈發生運動(徐冰,〈抽象的文字之七─背後的故事〉)。[10] 從徐冰的說法推進,藝術作品的可見符號,都是「影」,是指向可以承載生命之「靈」的「象」。相同的表面構圖,會有不同的線條與筆觸,也會有不同的生命內容。

此外,更有意思的是,徐冰將《背後的故事》這個裝置藝術設定為「現地製作計劃」。畫面的背後是由膠帶、麻絲以及魚線黏貼聚合各種垃圾一般的廢棄物,透過光線而在巨大的玻璃屏風上投射出山水畫的形象;畫作的意義並不停留于形象本身,而是以「形」連接了生命的運動--藝術家在城市中的走動與勞作。2014年在臺北市立美術館展出的《背後的故事》是由九個高5米長22米的連屏呈現300倍放大的董其昌模擬王詵的《煙江疊嶂圖》。徐冰讓參與這個計劃的藝術家收集乾樹枝、樹根、竹葉、紙片、木條與報紙,然後根據指示,逐一黏貼於落地玻璃屏風的背面。這些在使用與生產過程中被消耗的物品,或是在生命過程中成為廢棄物的物品,都與生命有過關聯。不同的城市有不同的廢棄物,也有不同的樹木。透過身體的勞動,這些工作者在不同角落撿拾起這些生命痕跡的片斷,拼貼於玻璃屏風上。這個形象,已經不是傳統畫作將三維的立體空間凝縮於二維平面畫框中的線條與構圖,而是透過時間性的運動,將身體的力投向畫面,刻劃著不同空間中不同身體脈絡的生命痕跡。《背後的故事》可以視為徐冰持續進行的畫論行動版,這個行動畫論使我們必須從表面上不變的山水畫,閱讀出實際上是不同時空而帶有歷史脈絡與多維度拓樸運動的刻畫。

徐冰的《煙草計劃》(2000-2014)更為清楚地呈現這種由身體運動而將生命刻畫於作品的構想,一個帶有拓撲空間的生命形式。《煙草計劃》起源于徐冰訪問杜克大學的機緣。[11] 原本徐冰到了此地,想要參觀當地的工廠。造訪各地的同時參觀當地的工廠,當然是徐冰有特殊生命經驗的欲望。非常巧的是,當地的工廠正是杜克家族的煙草工廠。杜克在一個世紀前看到了中國四億人口的市場,而選擇將煙草工廠設在上海。這是最早將捲煙技術帶到上海的工廠,牽連了一個世紀前英美煙草公司在中國投資的商業活動。根據徐冰的創作構想,這個煙草計劃有幾個不同形式的呈現:包括任由煙葉蟲在展示中將一本用煙葉為材料印製的大書慢慢吃成一堆碎屑;《清明上河圖》卷軸上熱鬧繁華的市集以及散佈四處的人群、牲畜、船隻、屋宇、車輛與樹木之間,緩慢燃燒著一隻十米長的香煙,而在畫卷上留下長長的一條灰燼痕跡;用Duke舊時的手工作坊和他父親去世前治療肺癌的記錄,製作室外音響裝置與精美檯曆;各種煙草與煙斗做成的物件;將一百年前英美煙公司生產基地的陸家嘴老照片,手繪素描在《煙草計劃-2:上海》的展覽場,舊時景象重疊於窗外象徵中國經濟起飛的浦東開發區。2014年臺北市立美術館展出的《虎皮地毯》,則是由五萬多隻香煙插製而成的巨大虎皮圖案,展場瀰漫著煙草的味道。

臺北市立美術館《煙草計劃:虎皮地毯》2014

徐冰說,煙草的特性在於它的滲透性:「它無孔不入,終為灰燼,與周圍世界,與每個人有著各種管道的聯繫──經濟、文化、歷史、法律、道德、信仰、時尚、生存空間、個人利益等等。」根據徐冰的說法,他刻意避免將煙草呈現為具有道德面相或是價值判斷的物件,而透過不同的計劃,構成對人與煙草複雜關係的追問,以及由煙草為線索引發的「有關歷史與現實、國際資本、文化滲透及勞力市場」等議題。[12]

徐冰從2000年開始的《煙草計劃》,有如一個環繞著煙草這個物件的二十世紀資本主義播散史。煙草燃燒的無形無色與滲透性,正如資本的無孔不入,牽動人們生活的不同面向。當一個世紀的時間落差並置於上海展覽大廳的窗面與牆面,尖銳地凸顯出今日上海外灘更為密集而高聳的外商投資大樓,以及透過資本與貿易而進入的商業戰爭與文化入侵所改變的上海地景。中國雖然經歷了社會主義時期,然而上個世紀九十年代以來的快速追趕,卻使得這個地景看不出曾經發生的停頓;或者應該說,因為半個世紀的停頓,中國以高拔的意志,衝破了發展的緩慢進程,而以連續排列的摩天大樓遮掩曾經停頓的破落。五萬多隻香煙所拼湊成的《虎皮地毯》,巧妙地以翻轉的方式呈現了資本主義掠奪的戰利品:這個戰利品不是野生動物被獵取並且剝奪生命後的皮毛,而是在虎皮地毯背後欲望著每一隻香煙的眾多人口。

如果班雅明所描述德國戰後被砲彈轟炸夷為平地以及四處佈滿鐵絲網的景象,是被國家擴張意志主宰的政治美學化形式,我們就可以說徐冰凸顯的上海外灘地景或是虎皮地毯,則是被資本主義的擴張意志所主宰,反過來以被跨國企業佔據而自身自主欲望所具象化的資本主義美學化形式。政治美學化所實現的是國家的理性意志,穿透了人民的主體自我認知;資本主義美學化所實現的,則是資本的無意識運動,無限延展而四處滋生,滲透於人手所及的機構與物件。物的世界反向制約了人的生存處境。

徐冰2008年受北京 CBD 國際金融中心之邀,歷時兩年,製作巨型公共藝術《鳳凰》,以金融公司建築工地的廢料以及農民工日用五金工具製成,包括鏟子、電鑽、鉗子、鋸子、螺絲刀、鐵鍬、安全帽、鐵皮桶、挖土機的鐵爪,更是一個精彩的資本主義美學化的藝術處理。中國傳統神話中美麗而神秘的鳳凰,如今被金融體系建築工地的廢棄材料形體化,已經是一個充滿諷刺的形式悖論。這個作品後來沒有被訂件方接受,而在美國紐約展出,更暴露了資本主義邏輯循環的內在悖論。

徐冰藝術提示我們的問題是:中國傳統山水畫美學的平面構圖分析,已經不足以讓我們理解藝術家如何以身體運動呈現生命的多維度空間,以及如何透過藝術來思考與揭露時代性的問題。縱使是王時敏或是董其昌等畫家的作品,每一次的摹古,都有其時代性逆勢而行的筆觸與物質性痕跡,也有其社會歷史的不同文化體系以及政治經濟脈絡。

徐冰所進行的符號體系革命,無論是漢字表義單位或是視覺圖像的套式,都如同生命經驗的物質託管形式與符號兌換幣。符號體系被事先決定的抽象價值所限定,則會如同在市場所流通的貨幣,脫離了流動的生命經驗,而反向壓迫人們的生命。徐冰不斷針對不同的符號體系進行實驗性的翻轉,挑戰其不被質疑的神聖性,也重新啟動了生命透過身體而尋找形式的運動。在他的藝術製作中,符號所兌換以及物質所託管的,正是生命的經驗本身:雖然符號本身已經重重脫離寫實的生活表情,但是一個時代所經驗的系統性衝突,則可以在被陌生化的形式中透過身體的運動而重新被揭露。

何謂身體?身體涉及了身體經驗所承受與銜接的歷史脈絡與政治衝突;由身體所觸及而使用之「物」,會延展為個別不同的生命形式。從畫筆、顏料、刻刀,到筆觸、構圖與多媒材的裝置空間,都是以動態的方式由身體轉渡到畫面,而成為生命形式:「形式」本身已經顯露了「生命」。我們必須從藝術作品表面上的二維空間甚至三維空間,回溯這個動態而多維度的拓樸生命空間以及不同向度的力的運動。

書法美學「力透紙背」的概念,已經不僅僅是筆端到紙面的距離,而是整個生命透過身體的運動,穿透紙面,展現形式,而同時返身指向了身體所銜接的歷史政治社會可見與不可見交錯力量的痕跡。無論是文學、藝術、思想或是行動,形式中的逆向思維與摩擦力,也已經透顯出內部的衝突與戰爭,以及形式本身逆勢而行的批判力與政治性。徐冰曾經說過,古元那個時代的藝術家對於社會以及藝術有現代人難以企及的誠懇。徐冰自己則以四處走動、深入偏遠地區、靠近人民與社會,並且以身體性勞動的方式,營造出參與式的藝術製作。在他執著地翻轉符號體系,尖銳地面對資本主義時代財富與勞動的懸殊張力,近乎遊戲一般地帶出了他的批判性與政治性的藝術革命之時,我們也看到了他對於生命的誠懇以及他特有的生命形式。

[1] 徐冰:〈徐冰年表〉,收於徐冰:《徐冰版畫》。北京:文化藝術出版社,2010。頁258-262。

[2] 徐冰:〈徐冰年表〉,收於徐冰:《徐冰版畫》。北京:文化藝術出版社,2010。頁258-262。

[3] 高名潞:《徐冰:徐冰的藝術及其方法論》。臺北:誠品股份有限公司,2003。頁。。

[4] 包茜:〈無形的和聲〉。2008。http://www.ysppj.com/news-nr.asp?anclassid=27&nclassid=92&id=3518。

[5] 包茜:〈無形的和聲〉。2008。http://www.ysppj.com/news-nr.asp?anclassid=27&nclassid=92&id=3518。

[6] 徐冰:〈懂得古元〉,收於徐冰繪:《徐冰版畫》(北京:文化藝術出版社,2010),頁239-241。

[7] 徐冰:〈對複數性繪畫的新探索與再認識〉,《美術》(1987年)10期,頁51。

[8] 徐冰:〈自序:複數與印痕之路〉,《徐冰版畫》。北京:文化藝術出版社,2010。

[9] 徐冰:〈徐冰年表〉,收於徐冰:《徐冰版畫》。北京:文化藝術出版社,2010。頁258-262。

[10] 徐冰:〈抽象的文章─背後的故事〉。http://www.xubing.com/index.php/chinese/texts/abstractessayseven/。(2014.05.06瀏覽)

[11] 徐冰:〈煙草計畫〉。2009。http://art.china.cn/mjda/2009-06/22/content_2976560.htm。(2014.05.06瀏覽)

[12] 徐冰:《煙草計畫-1、2、3》。2011。http://www.xubing.com/index.php/chinese/texts/tobacco123/。(2014.05.06瀏覽)