Report|【Contested Waters: Taipei Exhibition Workshops】Shipbreak_dossier

2025-05-18

Topic|【Contested Waters: Taipei Exhibition Workshops】Shipbreak_dossier

Date|Sunday, May 18, 2025

Time|14:00 – 16:00

Venue|Hong-Gah Museum丨11F., No.166, Daye Rd., Beitou Dist., Taipei City + Simultaneous Online Session

Speaker|Ranjit Kandalgaonkar, Artist, Mumbai

Event Info|LINK

Event Photo|LINK

Reported by| Lee Cheah Ni (IACS Master Student, NYCU)

Sub-project|Environmental Crises and Multi-species Justice in the 21st Century: Toward Decolonization Beyond the Human

Convener|Yen-Ling Tsai

圖一:藝術家坎達爾岡卡於鳳甲美術館發表〈拆船檔案〉[shipbreak_dossier]演講,分享其對印度阿朗拆船廠長期研究計畫的觀察。

「涉水而渡」的策展人謝一誼為「拆船檔案」[shipbreak_dossier] 分享會開場,並邀請作品的創作者,來自孟買的藝術家兼研究者蘭吉特·坎達爾岡卡(Ranjit Kandalgaonkar),分享他對印度阿朗(Alang)拆船業的長期觀察。

坎達爾岡卡的研究計畫「模擬回收系統(Modelled recycled systems)」,記錄了位於印度古吉拉特邦阿朗-索西亞(Alang-Sosiya)船廠的拆船作業。此地是當前全球最大的拆船廠之一。

這項研究始於對拆船歷史與相關文獻的記錄,並逐步發展成一個「逆向檔案庫」。坎達爾岡卡旨在透過這個計畫,追溯與拆船作業、硬體設施,乃至整個航運領域中各種被忽略的細節。他特別關注那些被忽視的隱形航運基礎設施,以及那些雖然如今已遭淘汰,卻曾對航運產業產生深刻影響的過時技術,藉此勾勒出一段被遺忘的產業變遷史。

父親與航運:影像記憶中的基礎設施

在這次分享會中,藝術家將聚焦於幾件作品與議題,首先是作品 In The Wake Of Shipping Infrastructure 。此作品旨在探討過去七十年間航運基礎設施的演變,以及這些變遷對船舶拆解產業規模所造成的影響。作品的構想源於藝術家坎達爾岡卡與航運的個人連結——他的父親在1950至2000年間曾是一位活躍的船長。藝術家創作此作品的另一個起點,是他父親最喜歡的飲品金巴利(Campari)。這個名稱也出現在60年代的小說《黃金之約》(The Golden Rendezvous)中,書裡有一艘船名為「S.S. Campari」。在此名稱中,「S.S.」是蒸汽船(Steamship)的縮寫,指以煤炭為動力的船隻;而小說裡的這艘船,是一艘半貨運、半郵輪的船隻。

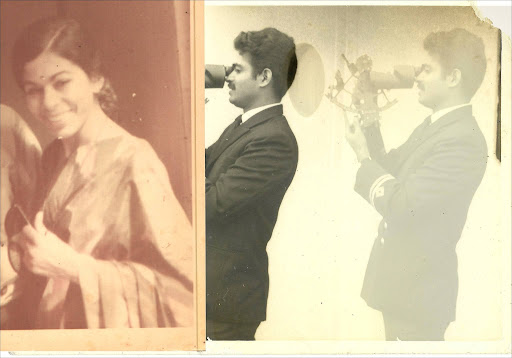

圖二:作品 In The Wake Of Shipping Infrastructure —— 以父親的海事經歷與「金巴利」線索,探討航運基礎設施七十年來的變遷。

資料來源:講者提供簡報

接著,藝術家將展示一組照片,呈現20世紀下半葉基礎設施的實際案例。在過去五十多年這個關鍵時期,商船運輸經歷了快速轉型,無論是貨物運輸量還是配送通路的精簡化,都發生了巨大變化。在此過程中,嚴格的海洋法規被制定(並部分實施),海事技術的革新也重塑了船舶勞動力的結構。早期大型貨櫃船或是超級油輪的出現,都不可逆轉地改變了產業的物流格局。

圖三、圖四:藝術家將這些照片與父親記錄他與母親相識、結婚過程的照片疊合在一起,呈現產業轉型與生命史交織。

資料來源:講者提供簡報

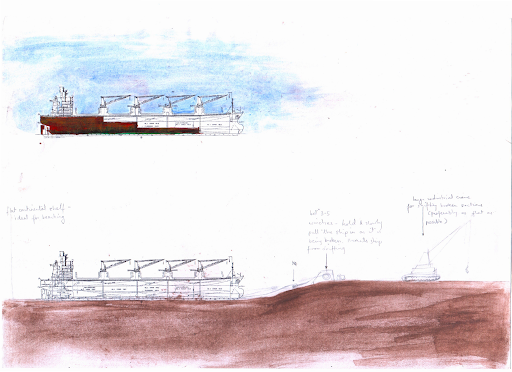

這項關於散裝船的檔案研究,是以藝術家父親作爲航海船長的海洋歷史和其個人檔案爲基礎,聚焦於1950年代以來「軟性」航運基礎設施的演變。作品中的影像,皆是藝術家父親攝影作品的再製。坎達爾岡卡的父親是一位熱衷於攝影的人,習慣在他服務過或後來擔任船長的每艘船上,從駕駛艙拍攝這些船隻。其中有些照片甚至拍攝於他結婚之前,藝術家將這些照片與父親記錄他與母親相識、結婚過程的照片疊合在一起。

透過這組照片,我們能發現許到基礎設施的綫索,包括船隻的類型與尺寸、以及如長臂吊車(derrick cranes)這類在當時船上常見的設備。值得注意的是,如今在大多數貨運港口常見的橋式起重機(gantry crane),過去也常與長臂吊車一同配置於船上。直到貨櫃概念形成後,橋式起重機的尺寸與規模被大幅放大,進而從船上發展到陸地,演變成了我們今天所看到的樣貌。

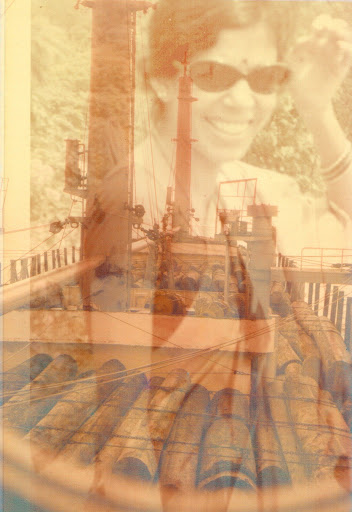

圖五:作品《家》(Home)攝於1956年,當時藝術家的父親仍是年輕的見習生。影像記錄燃煤散裝貨船運送原木的場景。

資料來源:講者提供簡報

名爲《家》(Home)的作品(見圖五),其影像由藝術家的父親於1956年所攝,當時他還是一名年輕的見習生。照片記錄了一艘在安達曼群島和加爾各答之間往返運送原木的散裝貨船。藝術家回憶說,父親曾描述這艘船是燃煤動力的,船艙內非常悶熱,如同鐵達尼號一般。影像清晰地展示了甲板上堆疊著緊密綑綁的原木。

坎達爾岡卡追溯了這艘船的來歷,發現它最初隸屬於父親當時任職的巴拉特航運公司(Bharat Line)。再往前追溯,這艘船原本屬於一家希臘公司,名爲「米那儸號」(Milona)。當時,希臘航運業正處於快速發展時期,如希臘船王歐納西斯(Onassis)等巨頭都在崛起。許多德國和希臘的航運公司會將那些雖然堅固但相對老舊的船隻,轉售給新興的航運國家。

繪圖與工程:非正規技術的再現

接下來,藝術家分享在鳳甲美術館展出的《拆船檔案》[shipbreak_dossier]系列作品。首先,藝術家將闡述此系列的先的宗旨(mandate):《拆船檔案》(2009年至今) 是一個旨在連結造船產業的各個面向與拆船技術的「非正規性」之系列作品。透過海軍建築學(naval architecture)、電腦輔助設計(CAD)及海洋工程軟體(marine engineering software)的應用,此系列作品旨在突顯這兩個被視為獨立產業之間脫節的現象。這些繪圖被歸類為幾個大類,例如「緣起」(Origins)、「狀態」(Conditions)、「靜置」(Stasis) 等,試圖以圖解方式呈現拆船過程中那些細微且常被忽略的資料。

圖六:錄像作品《安全擱淺》(Safe Beaching)記錄船隻撞擊燈塔瞬間的「鏡像衝擊」,反思擱淺與導航的矛盾意涵。

資料來源:講者提供簡報

擱淺與符號:燈塔、潛艇與感染的海岸線

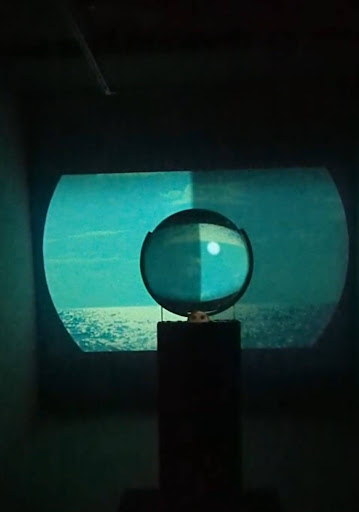

在展場外播映的錄像作品,記錄了一艘船衝撞陸地的精確瞬間——或者更確切地說,是衝撞燈塔本身這一深具顛覆意味的舉動。這部名為《安全擱淺》(Safe Beaching)的錄像(見圖六),探討了這種「鏡像衝擊」(speculative impact)的意涵。

燈塔的設置,是為了標示危險的海岸線、險惡的淺灘、礁石,並指引船隻安全入港,同時也輔助空中導航。然而,隨著電子導航系統的興起與維護問題,燈塔已逐漸式微。諷刺的是,印度的阿郎(Alang)拆船廠竟擁有自己的燈塔——其目的不僅是為了引導海灣內的船隻安全進港,更是為了指引它們「安全地擱淺」。

在另一幅圖像中,我們看到的火炬,實則是另一座信標。這座手動點燃的信號設施(可能是一堆柴火或一個點燃的油桶),在此象徵性地置於燈塔前方,作為引導船隻駛入的額外指引。

圖七:展覽主視覺中的潛艇圖像以印度海軍「卡爾瓦里級」潛艇為原型,延伸至鯨魚、擱淺與拆船廠歷史的隱喻。

資料來源:講者提供簡報

藝術家接著闡述展覽主視覺中的潛艇圖像(見圖七)。他説明,畫面中的潛艇是印度海軍的「卡爾瓦里級」(Kalvari Class),為該國在1962年引進的首批三艘「狐步級」(Foxtrot class)柴電潛艇。其突出的艇首設計靈感來自白鯨;而事實上,鯨魚不僅是潛艇仿生學設計的主要靈感來源,「擱淺」更是牠們與那些等待拆解的受損船隻共通的宿命。

潛艇、鯨魚、擱淺——這些語彙在此交會,構成了一幅富有想像的畫面。它引導我們推想船廠最早的歷史樣貌,及其與海軍之間可能的淵源。藝術家正是透過畫面中那片潔淨原始的沙灘,來傳達這份深層的意涵。

圖八:系列作品《感染的海岸綫》(Infect shorelines)描繪報廢船隻與海灘之間的物理連結,揭示一次擱淺即可造成長達數十年的破壞。

資料來源:講者提供簡報

圖九:圖像中的長線條,是船隻被拖上岸時船體與海灘摩擦留下的痕跡。

資料來源:講者提供簡報

圖十、圖十一:作品描繪了船隻最終與陸地接觸並擱淺的區域,呈現船隻與陸地接觸的最後界線。

資料來源:講者提供簡報

由此延伸的系列作品《感染的海岸綫》(Infect shorelines)(見圖八),著重突顯報廢船隻與其所侵入的海岸或沙灘之間實際存在的物理連結。僅僅一次擱淺,就足以對一片海灘造成超過50年的環境破壞。與此同時,阿朗自1980年代起,就聚集了來自印度各地大量的勞動者,但在當地長期缺乏基礎醫療建設的狀態下,2006年間爆發了AIDS感染事件。阿朗拆船產業幾萬的勞動者,一方面身體長期浸蝕在滿佈重金屬與廢油的海岸線裡工作,往往已經身負污染帶來的病症;免疫系統喪失的風險,再加上一直到近年來阿朗才出現大型醫療中心,《感染的海岸綫》要呈現的,正是勞動者與海岸線,怎麼被放置到同時被政府與資本吸納但同時又忽略的雙重感染危機之中。

這些抽象圖像,捕捉了拆船廠現場環境中不曾被看見的記錄,試圖以另一種表現方式,來傳達在(船體與海岸的)接觸點上,因污染而產生、卻往往被忽略的數據。作品中的「潮間帶」,指的是海灘上高潮線與低潮線之間的水岸區域;圖像中的長線(見圖九),是船隻被拖上岸時留下的痕跡,同時也描繪了船隻最終與陸地接觸並擱淺的區域(見圖十、十一)。

勞動聲響:聽見被隱形的拆解過程

圖十二、圖十三:作品《探聽勞動檔案庫》(Sounding of the labour archive) 是記錄拆船勞動聲響的紀實嘗試。

資料來源:講者提供簡報

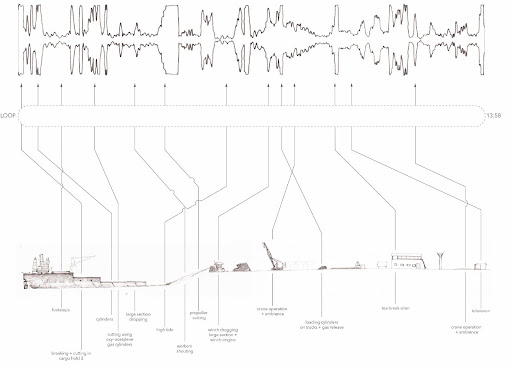

《探聽勞動檔案庫》(Sounding of the labour archive) 是一份記錄拆船勞動聲響的紀實作品)(見圖十二、十三),也是藝術家早期針對大規模拆船作業所涉及各種勞動形式記錄的嘗試之一。

與拆船相關的視覺符號(visual tropes),往往忽略了人們在現場其他層面的參與。當我們將這些圖像單純視為「拆船」畫面時,很輕易地就將責任歸咎於「現場」本身,卻看不到其他尺度的勞動現實。

圖十四:作品《探聽勞動檔案庫》(Sounding of the labour archive) 透過聲音景觀探問航運業中那些未被看見的層面。

資料來源:講者提供簡報

這件作品(見圖十四)便是試圖透過聽覺景觀(aural landscape),正視並記錄拆船產業中,那些不斷迴響、卻未被看見的層面(reverberating registers)。正是這種空間的特殊性及我們慣有的記錄方式,導致大量的「數據」被排除在外——例如環繞著不穩定勞動、環境惡化與產業合法性等議題的再現難題。

這份聲音檔案旨在探問航運業中那些未被看見的層面,藉此對抗以預設視覺(及文字)符號為主導的傳統敘事。這樣的視覺再現儘管立意良善,卻往往傾向於將髒亂與艱困的處境「東方主義化」。展場的聲音裝置播放著的這份勞動音檔,其中收錄了藝術家在長達兩週的時間裡,記錄下切割船隻各個部位時的各種聲響。

圖十五:透過圖表來展示了拆船廠的組織剖面結構,標識了對應的聲音,將工廠的空間組織與其聽覺景觀緊密連結。

資料來源:講者提供簡報

這份圖表(見圖十五)清晰地展示了拆船廠的組織剖面。它從員工餐廳開始,一路延伸至道路、入口、管理辦公室、分解區、灘岸、再到固定船隻的絞盤、水線邊緣,最終抵達船隻本身。這些地點也都相應地標識了相關的聲音,有效地將工廠的空間組織與其豐富的聽覺景觀緊密連結起來。

圖十六:錄音師 Suresh Rajamani 在高溫下的聲響記錄過程。

資料來源:講者提供簡報

圖十七:作品《拆船檔案(三)》記錄了拆船廠的多重面貌與異托邦空間。

資料來源:講者提供簡報

藝術家分享了其聲響記錄的過程(見圖十六),錄音師 Suresh Rajamani 在攝氏45度的酷暑中,於拆船廠的各個區域進行錄音作業,即便是在陰涼處,溫度依然高達攝氏42度。從技術層面來看,這些聲響的現場錄音為藝術家提供了一種替代方式,來呈現船隻在隱蔽海灘上拆解時所展現的粗獷美學(brutal aesthetic)。

展出作品《拆船檔案(三)》(見圖十七)同樣記錄了拆船廠的多重面貌,它闡明了拆船作業如何利用平坦的大陸棚地形,以及現場主管所應用的物理學原理。由這些基本條件所催生出的異托邦空間(heterotopic space),標示出一個特定的時刻:一個由聲音所記錄下的瞬間——在此,那些曾被聚合、熔鑄成船的物件,再度分崩離析,等待重新分配。

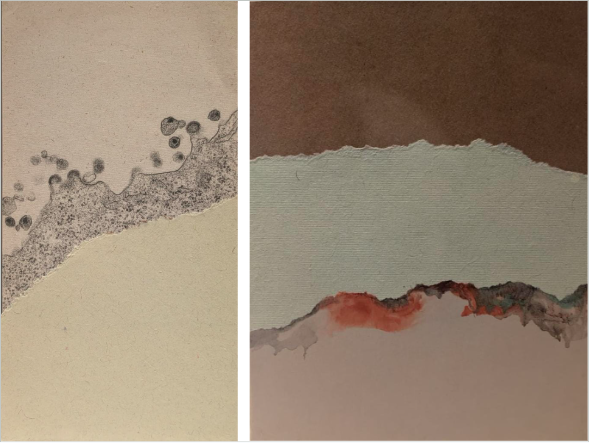

圖十八、圖十九:以透鏡構想「逆轉」隱喻的實驗性作品。

資料來源:講者提供簡報

除了先前談及的聲音檔案,另一件實驗性作品(見圖十八、十九)則將透鏡構想成一道入口、一個舷窗,藉此向「逆轉」致意——逆轉的不只是這些報廢船隻的命運,也包括那些曾用以測量星辰的機械裝置,以及在世界彼端船隻的境遇。

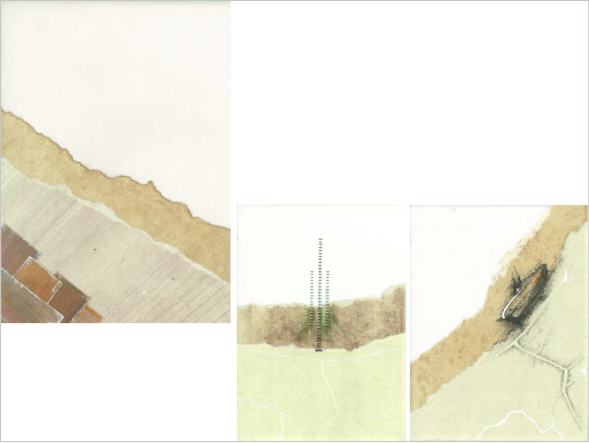

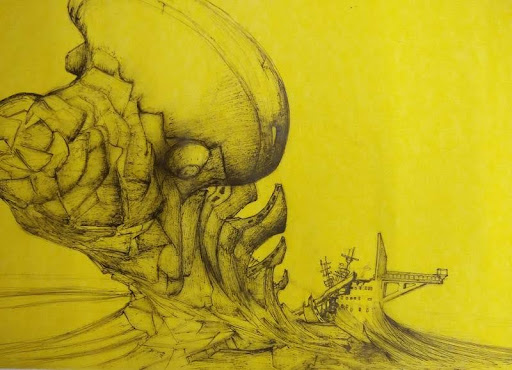

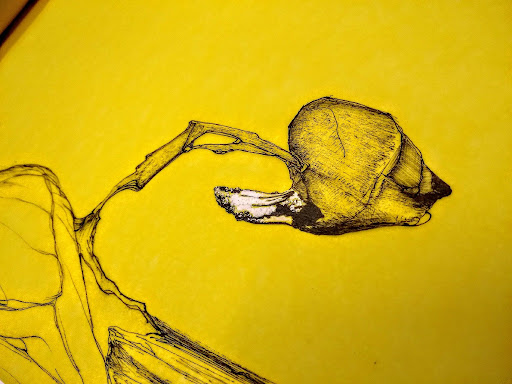

圖二十、圖二十一、圖二十二:卷軸形式作品《in[fra]structional》推想基礎設施與生命形態的交織。

資料來源:講者提供簡報

下一件卷軸形式的作品是《in[fra]structional》(見圖二十至二十二),這個詞由藝術家自創,融合「infrastructure」(基礎設施) 與「instructional」(指導) 的意涵。作品透過推想的方式,探討海洋基礎設施與棲息其中的生命形態之間,如何互相影響、交錯衝突又彼此重疊的複雜關係。作品的最初構想,是一個匯集了各種航運技術、理念、圖表、物質性推想與形狀的概念庫;同時,它也收藏了那些雖已過時卻仍具使用價值的航運技術。這次在鳳甲美術館展出的版本中,作品更首次加入了互動元素,誠摯邀請大家親身體驗。

圖二十三:展出一系列歷史照片,帶領觀眾回顧拆船產業的長時段歷史。

資料來源:講者提供簡報

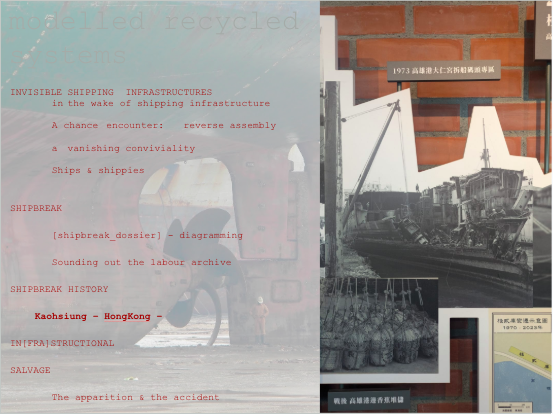

拆船地景的轉移:從高雄與香港到阿朗

在分享會的尾聲,藝術家透過一系列老照片(見圖二十三),帶領大家回顧了印度阿郎(Alang)成為全球拆船中心前的產業歷史,當時的重心曾先後落在香港與高雄。他特別提到,其中一張關於拆船歷史的珍貴影像,竟是來自高雄港區某美食廣場的攝影藝廊,也是他在當地唯一發現明確承認並記錄這段歷史的照片。

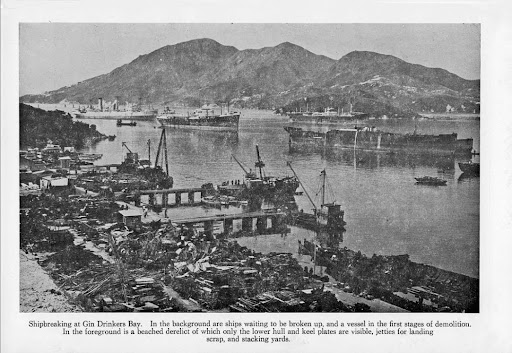

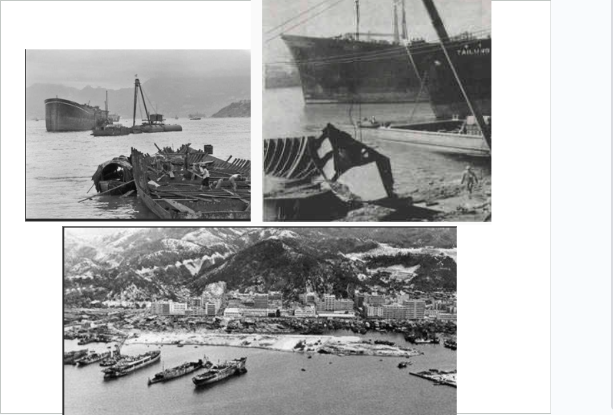

圖二十四、圖二十五:香港拆船業的歷史照片和醉酒灣(Gin Drinker’s Bay)的影像展示港灣內拆船的早期方式,與後來灘岸拆解形成對照。

資料來源:戰後香港拆船場景(如長沙灣、Gin Drinkers Bay、拆船現場畫面),取自 Hugh Farmer 撰自 1961 年《Journal of the Geographical, Geological & Archaelogical Society》的文章〈Ship breaking in Hong Kong – post WW2〉,刊載於《The Industrial History of Hong Kong Group》(2020 年 3 月 4 日),網址。

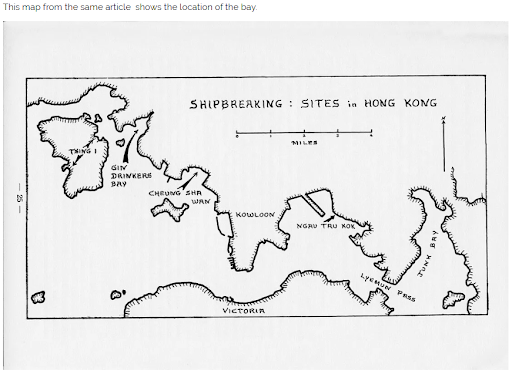

圖二十六、圖二十七:當時拆船廠的地圖和船隻拆解過程呈現當時醉酒灣港區拆船操作流程,從上而下分解船體。

資料來源:戰後香港拆船場景(如長沙灣、Gin Drinkers Bay、拆船現場畫面),取自 Hugh Farmer 撰自 1961 年《Journal of the Geographical, Geological & Archaelogical Society》的文章〈Ship breaking in Hong Kong – post WW2〉,刊載於《The Industrial History of Hong Kong Group》(2020 年 3 月 4 日),網址。

接著,畫面(見圖二十四至二十七)來到香港。從拆船業的歷史照片、醉酒灣(Gin Drinker’s Bay)的影像,以及當時拆船廠的地圖。從這些照片中,我們可以清楚看到,當時一些船隻是在港灣内直接由上而下拆解,這與後來在灘岸上從船頭拆到船尾的方式截然不同。後來,由於勞動條件等因素變遷,香港的拆船業逐漸轉移,重心也隨之移往高雄。

圖二十八:從1970年代的高雄港照片可見多艘船停泊等待拆解,而一中拆解一艘船約需二至三個月。

資料來源:〈拆船作業〉,陳大和,1975 年,高雄市立美術館典藏品數位影像。取自「國家文化資料庫」,連結。

一張照片(見圖二十八)攝於1970年代的高雄港,畫面中多艘船隻靜靜停泊,等待著被拆解的命運。藝術家認為拍攝點可能在二號碼頭,但尚待確認。拆解一艘如此規模的船,大約需要二至三個月的時間。

圖二十九:從拍攝於1960年代末至1970年代初的高雄港照片,船體肢解過程與零件分類清晰可見。

資料來源:Shipbreaking yards, Kaohsiung, Taiwan – IMO 5262897(1973 年,高雄商港拆船場景,由 Cisco 拍攝),取自 ShipSpotting(新增日期 2020-11-15),連結。

另一張約攝於1960年代末至1970年代初的影像(見圖二十九),呈現一艘船體正逐步被拆解的過程。拆卸下來的零件被分門別類地地堆放與處理,清楚展現當時拆船作業的規模與細節。

圖三十:1986年,伊朗油輪「SS Canari」號在高雄港拆解時爆炸,造成10名工人喪生、86人受傷,毀損約4000戶民宅,是促使台灣終止高雄拆船業的關鍵事件。

資料來源:〈大仁宮拆船碼頭廢船爆炸起火燃燒〉(1986 年 8–9 月,高雄市新聞處攝影,高雄市立歷史博物館典藏),取自「國家文化資料庫」,連結。

隨後,藝術家簡述了發生在1986年的一起重大事故(見圖三十),這是促使台灣當局終止高雄拆船產業的關鍵。當時,一艘因兩伊戰爭受損的伊朗油輪「SS Canari」號,在高雄準備拆解時不幸爆炸。事故導致10名工人喪生、86人受傷(多為港區人員)。據報導,爆炸威力巨大,金屬碎片甚至飛越港區,毀損了附近約4000戶民宅。該影像是此事件少數留存的紀錄之一。

最後,藝術家分享一份他在進行線上研究時所見的1980年代台灣官方報告。報告中預測,拆船業恐因勞工安全問題與日漸嚴格的審查而導致利潤下滑,產業重心最終將轉移他處。這項預測最終應驗,全球拆船業的重心也自此轉移至印度阿郎。

圖三十一:藝術家兼坎達爾岡卡與觀眾一同討論回應全球拆船產業重心由香港、高雄轉往阿朗的歷史脈絡。

近期新聞 Recent News

Report|Conceptualizing Digital Governance in the Age of Semiconductors: A Critical Review of Keywords and Concepts

2025-12-03

more

Report| Book Launch: Nyanyian di Perantauan: Kumpulan Lirik Lagu Pekerja MigranIndonesia & Laporan Skena Musik di Taiwan 2024

2025-11-22

more