側記|「中國當代」系列讀書會(三):《掙扎中的決斷:竹內好傳》[日]鶴見俊輔

2025-04-18

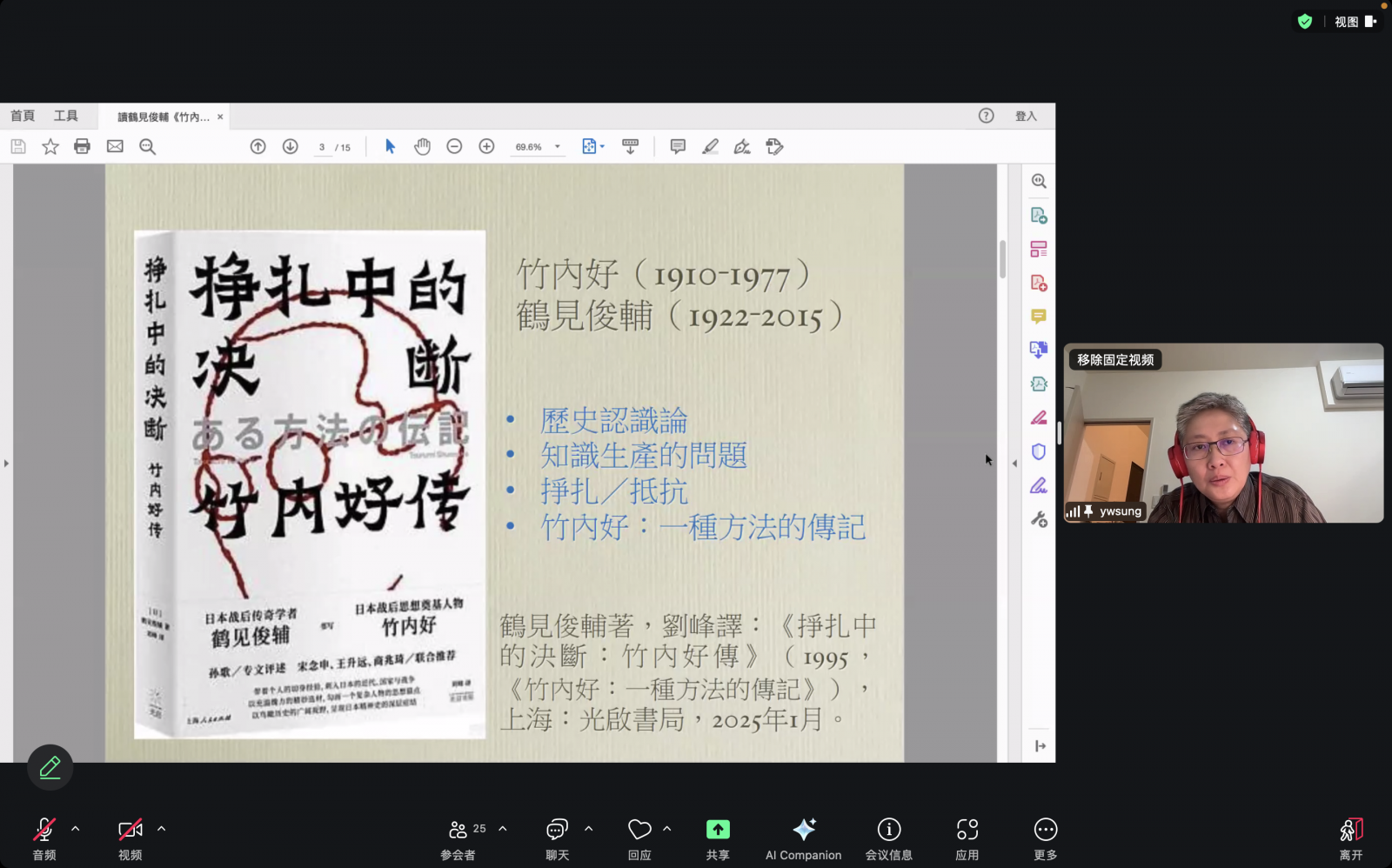

活動名稱|「中國當代系列讀書會」(三):《掙扎中的決斷:竹內好傳》(鶴見俊輔)

日期|2025年4月18日(19:30-21:30)

地點|線上

主持人|宋玉雯(中央大學中國文學系助理教授)

活動連結|連結

活動相片|連結

側記作者|李慧鈴(淡江大學中文研究所碩士生)

所屬子計畫|中國當代:精神問題、情感教育與歷史敘述

子計畫主持人|王智明

《掙扎中的決斷:竹內好傳》(直譯為《竹內好:一種方法的傳記》)是2025年面世的中譯本,原著出版於1995年。宋玉雯介紹,本書的作者鶴見俊輔(1922-2015)是日本具有開創性的思想家、社會運動者。1946年,鶴見俊輔與6位同人聯合創辦《思想的科學》雜誌,1996年停刊;1950年代,組織以「轉向」為主題的共同研究;1960年代,參與日本的安保鬥爭和反越戰運動;1990年代,參與從軍慰安婦求償運動;2004年,作為發起人之一投入「九條會」。有幾本相關專書值得一提:《戰爭時期日本精神史1931-1945》(1982)、《戰後日本大眾文化史1945-1980》(1984)是鶴見俊輔於1979年至1980年在加拿大麥基爾大學的上課講義,長青至今;《戰爭留下了什麼——戰後一代的的鶴見俊輔訪談》(2004)是小熊英二、上野千鶴子於2003年同鶴見俊輔的訪談成果;黑川創的《鶴見俊輔傳》(2021)記錄了許多細節豐富的生動故事;孫歌的《亞洲意味著什麼:文化間的日本》(2001)及編譯的《近代的超克》(2005)是兩岸重新討論竹內好(1910-1977)的重要中介。

在《掙扎中的決斷》中,鶴見俊輔把分期書寫視為一種重要的研究方法,通過梳理戰前、戰爭時期、戰後的著述,深入竹內好的思想路徑。通過重新闡述魯迅(1881-1936),竹內好形成了「掙扎與抵抗」的觀點,並在戰後拋出一個個重要且有現實戰鬥力的思想問題。「亞洲」是竹內好整體思想的關鍵詞,或許也是重探中國當代的契機/可能性。竹內好的歷史認識論,知識生產問題,以及掙扎/抵抗的觀點是帶給宋玉雯最大啟示的部分,在30年後的今天重看這本書,它會怎樣從方法上給讀者帶來新的思考?

主持人逐一介紹了各章節的內容,重點是第17章〈思想的姿態〉,鶴見俊輔在此更多地談及自己對於竹內好思想的看法。他認為,「竹內是一位在『疑疑亦信也』和『默而當亦知也』的矛盾之間奮力撰寫文章的評論家。所以他的出現,在現代知識分子裡是非常顯眼的。其行事風格顯然超脫出了西歐思想的正統。」不過,竹內好自稱自己是鈍才,而非秀才。兩者的差別是什麼?「秀才」所解答的問題通常是由外部賦予,「鈍才」/竹內好「是在日常生活中閱讀魯迅去探索自己的問題」,這也是他的最大特徵。竹內好晚年的評論集題為《預見與錯誤》,雖然他對於「大東亞戰爭」和中國革命其後發展軌跡的預測都是不準確的,但在鶴見俊輔看來,竹內好的精彩在於他的方法,不在於他真的獲得正確的答案,這是一種「失敗的力量」。另外,第14章〈所謂戰後的情況〉中,作者引竹內好〈近代主義和民族之問題〉(1951)講述戰後日本的思想狀態,並評價「他時常將理想寄放在敵我這種陣營意識之外。」在變化之中,竹內好把自己的過失當作過失且不斷反省是不變的。

最後,宋玉雯引用孫歌《我們為什麼要談東亞——狀況中的政治與歷史》(2011)中「閱讀竹內好與閱讀歷史」一節進行補充。相比於遠山茂樹(1914-2011)的二分法,竹內好「從質疑連帶與侵略二分法的問題出發」,認為歷史是「可塑的、可以分解的建構之物。」。孫歌以為,竹內的說法「只有在明確了歷史過程的不透明性,注重主體每一個決斷具有的歧異性前提下,才能得到理解。」在今天重新審視認識論問題,「並非為了解讀竹內好,甚至也不僅僅是為了深度地讀史,這與我們今天和未來的知識生產方式直接相關。」

讀者圍繞日本學術脈絡、思想方法、歷史責任等議題,進行了深刻討論。

與過往讀本《制度基因》(2024)和《革命與反革命》(2021)相比,鶴見俊輔在書中所呈現的竹內好雖然身在中國之外,但分析姿態卻是內在於中國歷史轉折脈絡之中,「掙扎中的決斷」是對於歷史現場的描述以及當中所呈現的張力。另外,讀者對於孫歌提出的「善無可報」一詞具體所指表示困惑,並討論了國民、市民、人民等詞彙在不同國家、歷史條件中所承載的複雜性,及其在當下語境中再詮釋、前進的空間。由此延伸至理論使用問題,唯有回到在地脈絡與歷史現場,才能恢復思想的實踐力。

有讀者補充,日本的思想界大致有兩條路線:西方派和亞洲派(包括中國、印度),兩派之間多有保持良好的對話關係,如丸山真男(1914-1996)和鶴見俊輔、竹內好,但也存在更複雜的互動關係。竹內好與溝口雄三(1932-2010)皆屬後者,《作為方法的中國》(1989)常被誤解,其實際指向對日本的思想轉化,是透過中國來重新理解日本。在1960至1970年代,如何反省日本帝國主義和戰爭責任,是那批思想家思考問題的基礎,鶴見俊輔試圖將戰後經驗傳遞給新一代年輕人,他對於漫畫的研究是這個願望的表現之一。

另有讀者關注到孫歌對鶴見俊輔態度轉變所顯示出的迂迴與難以捉摸,同時,指出民族主義/愛國主義的浪漫化傾向,是明治以降日本人一致共有的情感模式,它自動地導向了戰爭的合理化。鶴見俊輔和後來者閱讀竹內好,試圖從其既參與又反省的雙重的困難中,找到一種理解歷史的方法,但始終未能充分進入竹內好的語境。不過,不以成敗論英雄或許是孫歌與鶴見俊輔的共同提醒。亦有讀者不完全以民族主義的方式理解竹內好對於大東亞戰爭的看法,那是處於和平狀態下的戰敗國對「反殖」的重新面對和反省。竹內好在戰後難以被理解的原因,是因為在其論述中的「大東亞戰爭」與「亞洲主義」存在一些負面的前情提要,因此他的考掘是困難的,同理,當下如何看待五四時期啟蒙的知識分子也變得複雜。

從馬來西亞華人視角出發,延續溝口雄三的論述——認為日本學者對於中國的問題有一種移情的作用,日本的問題提供了一種相對化的部分,在理解上則需要先進入中國,再跳出中國,最後轉化回日本自身的問題。讀者以黃錦樹的「斷奶」為例,對象不僅是馬華文學,而是馬來西亞的華人對中國性的討論,但精神的問題在後續並未得到深入的處理。在廖克發導演的紀錄片《由島至島》(2024)中,處理了包括日本、臺灣和早期馬來亞在第二次世界大戰中的情形,有一些複雜且有意思的東西仍待探索。

近期新聞 Recent News