2023-03-30 - 2023-04-12

洪紹洋

國立陽明交通大學光復校區人社二館106A+Webex 同步

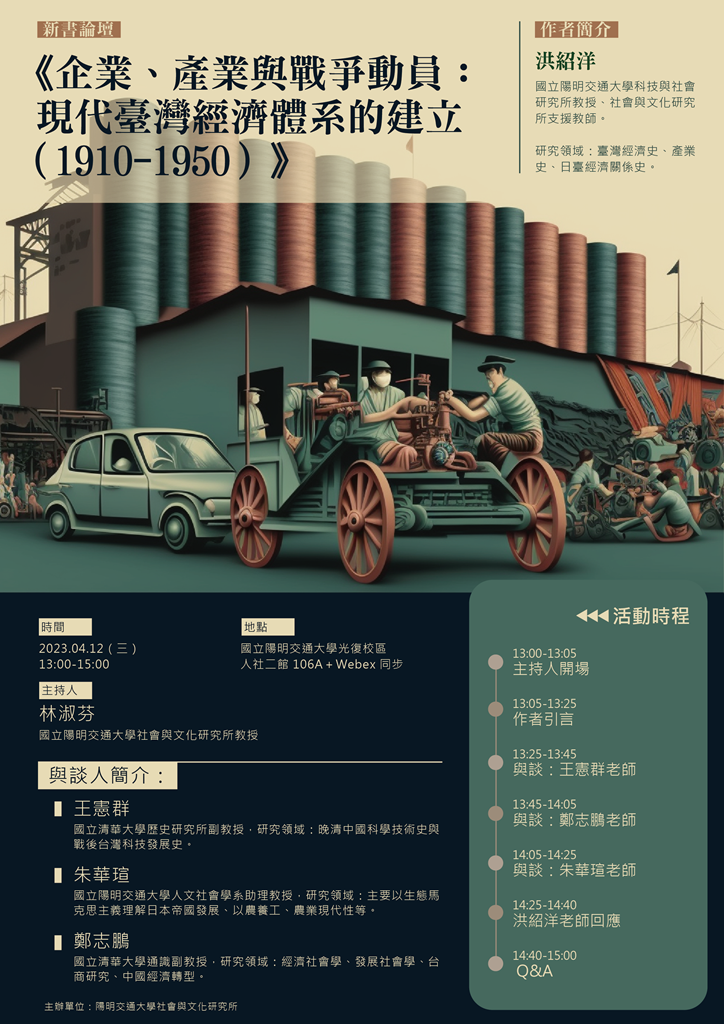

新書論壇【《企業、產業與戰爭動員:現代臺灣經濟體系的建立(

時間:2023年4月12日(三)13:00-15:00

地點:國立陽明交通大學光復校區人社二館106A+Webex 同步講者:洪紹洋(本書作者,國立陽明交通大學科技與社會研究所教授、 社會與文化研究所支援教師)

與談人: 王憲群、朱華瑄、鄭志鵬

主持人:林淑芬(國立陽明交通大學社會與文化研究所教授)

▌本書摘要 透過本書的案例討論,提出二十世紀前半臺灣經濟生產部門的特徵,還有二十世紀後半臺灣經濟朝向高度成長邁進的初始狀態。此外, 還能克服臺灣經濟史研究從戰前過渡到戰後初期歷史認識的盲點。 臺灣的紡織業近代化,未如同日本國內以棉紡織為主, 而是因應米糖經濟的興盛,生產裝載米糖所需的麻袋。 臺灣受到第一次世界大戰的經濟榮景所賜, 不僅日本國內大量資金流入,又加上日本國內無力供應本地需求, 出現新興事業的企業創立熱潮。

在戰時經濟階段創辦的汽車與電氣等組裝性產業,受限於本地的工業基礎薄弱與資材不足,使得生產實績不如預期。 1941年臺灣總督府決意採取傾斜經濟的策略,朝向發展鋼鐵廠、 硫酸錏工廠等重化工業,顯現出臺灣總督府追求經濟轉型的企圖; 最終因戰局的激烈,這 生產單位的設備與廠房多轉而生產軍方所需之用品。 這段期間臺灣鐵工業統制會透過生產要素的控制, 促使廠商生產得以降低成本與制訂合理價格; 在統籌第六海軍燃料廠等廠房工程的興建時, 顯見其大型工程的動員能力。

戰後國民政府接收臺灣經濟,將戰前日本人經營的大型企業接收後成立公營事業。 這段時期政府除了參酌臺灣本地的資源為基礎外, 還要考量到全中國經濟的佈局策略, 使得臺灣自戰時朝向重化工業發展的路徑未能持續。在此情況下, 戰後臺灣經濟的構造與多數後進國家具備相似的特質。

▌作者簡介

洪紹洋:國立陽明交通大學科技與社會研究所教授、社會與文化研究所支援教師。研究領域:臺灣經濟史、 產業史和日臺經濟關係史。

▌與談人簡介

王憲群:國立清華大學歷史研究所副教授,研究領域:晚清中國學技術史與戰後台灣科技發展史。

朱華瑄:國立陽明交通大學人文社會學系助理教授,研究領域:以生態馬克思主義理解日本帝國發展、以農養工、農業現代性等。

鄭志鵬:國立清華大學通識副教授,研究領域:經濟社會學、發展社會學、台商研究、中國經濟轉型。

近期活動 Recent Activities