側記|【系列座談一】馬華、中國與世界:再思馬華文學與歷史

2025-09-11

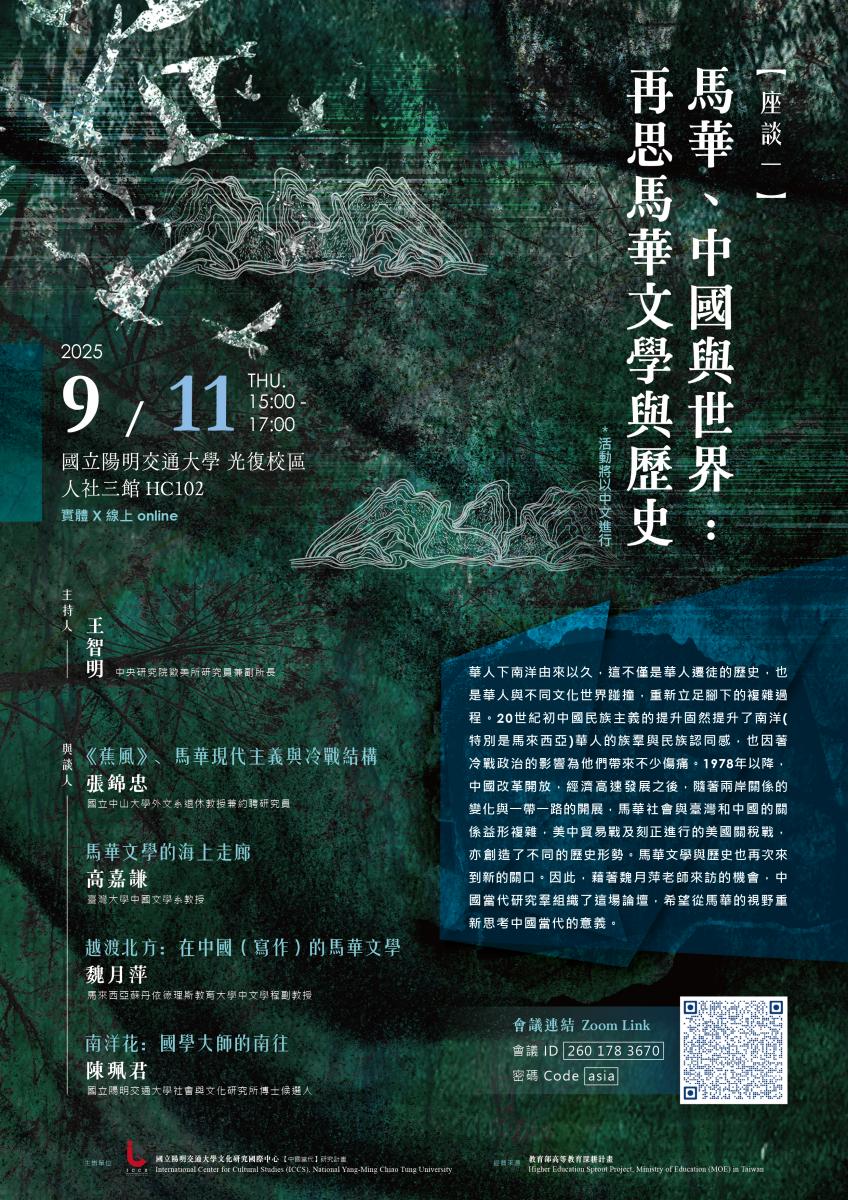

活動名稱|【系列座談一】馬華、中國與世界:再思馬華文學與歷史

日期|2025年9月11日(15:00-17:00)

地點|光復校區人社三館 HC102 + 線上

主持人|王智明(中央研究院歐美所研究員兼副所長)

與談人|

「《蕉風》、馬華現代主義與冷戰結構」

「馬華文學的海上走廊」

「越渡北方:在中國(寫作)的馬華文學」

「南洋花:國學大師的南往」

活動連結|連結

活動相片|連結

側記作者| 李慧鈴(淡江大學中文研究所碩士生)

所屬子計畫|中國當代: 精神問題、情感教育與歷史敘述

子計畫主持人|王智明

座談伊始,王智明就本次活動的脈絡和與談人作簡要介紹。中國當代研究群進入第3年,「中國當代」是關鍵概念,既在當代性的脈絡中理解中國的變化,也透過中國的歷史與變化理解當代性的構成。馬來西亞華人社會跟現代中國的發展在政治運動、文化啟蒙及教育體制上存在密切且多元的歷史聯繫。進入二十一世紀,中國的崛起對東南亞華人社會亦產生新的影響,此次論壇希望透過馬華的視角,重新討論中國當代的構成及歷史變化,並藉此推進關於華僑/境外中國的思考。

張錦忠長期在臺灣耕耘馬華文學,是馬華論述、南洋論述的重要前輩學者。他以電影Oppenheimer (2023)、Like a Complete Unknown (2004),書籍The Manhattan Project Trinity Test: Witnessing the Bomb in New Mexico(2020)為切入點,將馬來西亞、美國、蘇聯、中國自1942年至1969年的重要事件系年列表,指出美國 通過「文化自由大會」(Congress for Cultural Freedom)與「亞洲基金會」(The Asia Foundation)等資助東南亞各地文化刊物,進行親西方宣傳。講者引述格雷格.班海索 (Greg Barnhisel)在Cold War Modernists (2015)的定義,指出「冷戰現代主義」是美國人在1940至1980年代利用現代主義文學作品作為宣傳與對抗共產主義的工具,也是重新詮釋現代主義運動的一個標籤。《聲音與憤怒》(1929)、《老人與海》(1952)、《大亨小傳》(1925)都屬於現代主義文學。講者也談到《文學群星會:從海明威到「今日世界」的現代主義》(2023)一書,以連結美國現代主義文學在臺灣的傳播、研究、翻譯和生命經驗書寫等面向。

不過,現代主義並非從始至終貫穿於馬華文學刊物《蕉風》之中。《蕉風》在不同時期呈現了不同的現代主義轉向。1959年以前,《蕉風》的路線是本土化、馬來亞化。在1950年代末與1960年代末,《蕉風》兩度以改革的姿勢提倡現代主義,前後分別提出「人本主義」、「個體主義」、「新詩再革命」與強調文學視野、技巧創新的主張,而這兩個不同時期之間的關聯/間隙是什麼?值得我們思考。《蕉風》、中國與「冷戰現代主義」的關係,也應該有不同的論述。對處於「第三世界」的《蕉風》而言,文學書寫、閱讀、文學史觀察的視角與視野沒有必要定於一尊。

高嘉謙專長於近現代文學、馬華文學、近代漢詩、民國舊體詩。他從「海上文學走廊」的概念出發,鎖定印度洋—馬六甲海峽—南海—臺灣—日本航線,由此展開思考。把馬華文學擺在航道、海域、島嶼的概念當中,至少可以有三個面向:一、從東亞航道與海國詩路探索早期的古典詩、文,包括如何定義東亞航路上的「南方」,利用群島思維與區域文學生態,追問「詩路」觀照文學如何表徵海-陸-人的交織連結,詩與社群、社會、風土的互動生成,以及島嶼-港埠-殖民地之間的關係性開展。二、「穿越馬六甲海峽」涉及兩個重要港埠:檳城、新加坡,藉此可看到文學流動的線索;三、環蘇門答臘、爪哇海群島也是一條重要的線索。具體而言,可以觀察1.使節、文人的移動軌跡;2.在地與跨境詩學;3.島嶼、港埠與風土生態;4.海峽華語/華文生態圈。焦點落在地緣政治與文學場;航路的交纏移動性;以及島嶼-港埠-殖民地。

講者以古典詩〈南洋賊〉、〈鄭延平郡王祠〉為例,從鄭成功的意象變化分析明末清初文人如何透過南洋航路書寫與看待兩地的互動關係;早期文人如丘逢甲(1864-1912)、邱菽園(1874-1941)、黃遵憲(1848-1905)等人的詩作,皆反映出海上移動與地緣政治的交織。進入1930年代以後,在南來文人如艾蕪(1904-1992)、黑嬰(1915-1992)身上,可以看到殖民地港埠流動過程當中的部分資源匯合,管震民(1880-1962)、謝松山(1891-1965)、郁達夫(1896-1945)、巴人(王任叔,1901-1927)是在戰爭與流亡之間書寫南方。1950年代,劉抗(1911-2004)、陳宗瑞(1910-1985)、鍾泗濱(1917-1983)、陳文希(1906-1991)前往巴厘島,是形塑50年代以降的「鄉土寫實」與60年代的「鄉土抒情」文風的重要環節。

魏月萍的研究關懷為中國思想史、宋明理學以及馬新華文文學與歷史。她解釋之所以選擇「越渡」一詞,緣於《渡越.馬來西亞:華語小文學的淑世論》(2025)一書,相比於「跨界」,「越渡」更豐富、更流動以及更形象化,同時也可與該書的一些觀點形成對話。講者使用比較文本細讀的角度,談論於2005年移居中國的馬華作家——林雪虹的文學書寫,藉此重新思考來自「南方女性」的中國書寫視角與體驗。在林雪虹的散文書寫中,兼具生命史和家族史的雙重視角,介入中國的文學閱讀板塊,把南方的文字感覺與生活經驗越渡至北方,同時把北方生活越渡至南方的馬華社會,成為馬華文學與北方文學交錯的當代文學形態。

通過分析詞彙使用與內容細節,在〈憂傷的南方〉、〈抵達遠方〉、〈中國孩子〉中,南方人、北國、南方意識是不斷出現的內容;通過〈粉紅圓舞曲〉、〈沒有房子的人〉、〈我們往何處去〉、〈東歐式憂傷〉等篇章,可以看到現代式的「中國記憶」,是始終揮不去的外國人身份、嚴格的審查與法治與像圍墻一樣的城市;在《林門鄭氏》(2025)中,讀者可以看到南洋的母親形象以及女性的逃離對於女性書寫的意義。最後,魏月萍分享自己的一些思考:出版地、出版社與馬華文學在全球華語文學的位置的關係如何?多層次的流動與離散經驗,是否能夠鬆動南北的思想或生活邊界?女性私己的散文書寫是否是「小寫」的文學?等等,這些問題仍待追問。

陳珮君是國立陽明交通大學社會與文化研究所博士候選人。她以孫文、康有為、梁啟超在1900年至1910年間造訪新馬為例,指出文人南來不是罕見之舉,這些文人所代表的文化象徵,連同教育一起成為凝聚在地華人社群以及延續認同的重要養分。國學大師的南來,是一條持續發展的知識系譜的遷移以及文化互動,甚至是轉變的道路。根據他們的路徑,大致可分為三個階段:第一個階段為清末民初;第二個階段為二戰後到新馬獨立,即1950年到1960年前後;第三個階段為1970年以後。

在這個分期脈絡中,講者特別舉例了1956年就開始前往南洋教書的潘重規(1908-2003)與1963年從台大出發的王叔岷(1914-2008),認為這兩位是新馬建制化時期的代表人物,對於教育體制的完建貢獻良多。1968-1973年,饒宗頤(1917-2018)受邀擔任新加坡大學中文系的首任系主任,是當時研究石碑刻文的先行者。而學者帶至南洋的課程知識體系,是臺灣繼承於京師大學堂的學科架構,這不僅鞏固了國學的核心地位,也逐漸形成一套可以被複製的一個知識體系。總而言之,國學大師的南往,一方面以思想豐富了南洋的論述,另一方面也通過制度跟課程形塑了當地中文學的樣貌,在這個過程中,台灣跟東南亞的文化連結深刻,藉此也可重新思考臺灣在全球以及中文學科網路上的角色。

論壇尾聲,部分與會者提出問題,如從《蕉風》到《浪花》這個變化反映了什麼?萬隆會議、第三世界的視點又應該怎樣放到今天的空間裡面討論?書籍在中國的出版的趨勢和走向?以及關於中國經驗對於馬華文學的影響等,與談人對此一一回應,但個別問題仍道阻且長,需要更長的時間觀察與回答。

近期新聞 Recent News