側記|「中國當代系列讀書會」(二):Revolution and Counterrevolution in China

2025-03-28

活動名稱|「中國當代系列讀書會」(二):Revolution and Counterrevolution in China

日期|2025年3月28日(19:30-21:30)

地點|線上活動

主持人|王智明(中央研究院歐美研究所研究員)

主辦單位|國立陽明交通大學文化研究國際中心

活動資訊|連結

活動相片|連結

側記作者|李慧鈴(淡江大學中文研究所碩士生)

所屬子計畫|中國當代:精神問題、情感教育與歷史敘述

子計畫主持人|王智明

2021年,Chun Lin(林春)在VERSO出版了Revolution and Counterrevolution in China(譯:《中國的革命與反革命》)。這本書可以與許成鋼的《制度與基因》(2021)參照閱讀。

主持人介紹,林春曾經在紐約大學任教,退休前服務於倫敦政經學院,她研究脈絡主要有兩個:中國的革命史;中國與印度的革命經驗比較。1993年,林春的第一本書The British New Left(譯:《英國新左派》)出版,之後又陸續出版了The Transformation of Chinese Socialism(譯:《中國社會主義的變革》,2006)、《家國滄桑——改革進行點滴》(中國社會科學文獻出版社,2008)、China and Global Capitalism(譯:《中國與全球資本主義》,2013)等。

《中國的革命與反革命》把讀者帶回比較左翼的視野,重新審視中國百年變革。王智明對全書的目錄作了簡單的翻譯,並簡要概括了各章節的重點,本次讀書會的討論集中在前兩章(第一、二章)與最後三章(第六、七、八章)。林春以階級史觀和全球資本主義問題意識作為切入點,中國革命、民族主義與不平等發展的關係都是理解中國革命的前提。因此,就全球位置而言,清末的中國是一個「階級國家」(class nation):仍在兩極分化的國際體系中獲取自己階級位置的自我意識。她認為,中國革命是世界革命的一環,民族自主與社會主義是革命史(與黨史)的兩道標準。1921 年,中國共產黨成立,開啟了關鍵變革。1949 年,中華人民共和國成立,這是認識中國的核心時間節點。1921年、1978年、1989年、1992年乃至2012年的意義都是被1949年所決定的。

20世紀,在中國發生了長達百年的革命,這是一個延續的,還是斷裂的不同片段的組合?又或是一個有組織、有概念、有設計的發展?對於這個問題的理解,需要脈絡化,要將現代中國歷史進行不同的分段討論。林春以斷代為方法,察覺不同歷史關節點的實際狀態,理解今天這個世界的變化。她把1989 年作為改革的分水嶺,此前的改革具有社會主義內涵,之後社會主義意識逐漸退場,1992年以降明顯轉向資本主義導向,並陷入意識形態的困局,當下的狀況是民族主義意識形態加上「新全球」的想像。怎樣理解改革開放之後所造成的意識形態與實際社會經濟體不匹配的狀況,簡稱「後革命」問題,這是她的核心關懷。

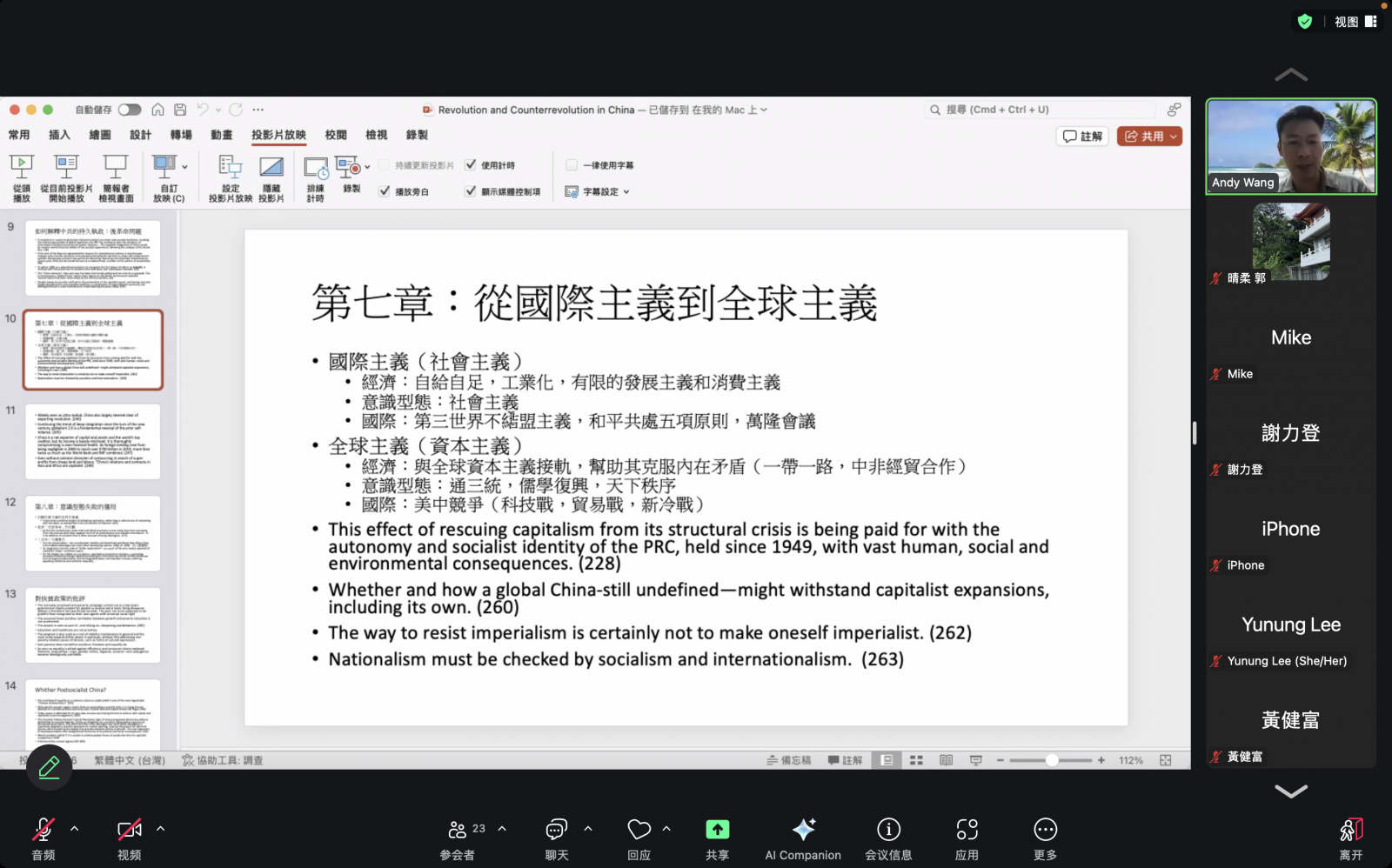

書中的最後三章對問題展開具體的討論。林春批評了中國從「國際主義的國家」(internationalist China)轉變為「全球主義的國家」(global China)的自我想像。她從經濟、意識形態與國際三個方面進行解釋和區分。國際主義於經濟上是自給自足、工業化、有限的發展和消費,意識形態是社會主義,國際上主張第三世界不結盟主義、和平共處五項原則。相對而言,全球主義其實就是資本主義。當代中國的經濟發展以外資、廉價勞動力與國際資本市場整合為特徵。另外,作者對當代中國扶貧政策有所批評。她認為目前的扶貧模式仰賴市場的增長,實質上變成維穩的工具,自由與平等才能夠定義社會主義的精神。

之所以用「後社會主義」來表述這個狀況,是因為她覺得在這個「後」當中仍存有一絲希望。但她對這個概念持矛盾態度,她認為這既標誌著社會主義時代的終結,同時也指社會主義仍有留存。最後,她強調,「最後的鬥爭」尚未結束,必須重新回到文化政治場域來考慮社會主義。此外,她也簡要觸及到臺灣問題,認為應將臺灣置於更廣義的「中國當代」脈絡下討論。

提及中國的對外援助,林春認為中國對外援助相較其他國家規模更大且無私,背後是中國革命歷史經驗和反霸權戰略的影響,有讀者表示對此印象深刻。1970年代的「坦尚鐵路」是眾所周知的中國援外項目之一,可補充佐證上述說法,而這份援助對於中國國際地位的提升亦有影響。

在討論中,有讀者對幾處細節提出疑問。一、將《中國的革命與反革命》與《制度基因》作對比,兩書在政治、經濟上的分析各有偏向,但前者卻未直接觸及極權主義的問題。二、在尾聲,林春從新冠抗議事件推斷社會主義仍有希望,是否過於樂觀?三、書中所提「對抗不受節制的中國民族主義(不同於早期的革命民族主義),」應如何從社會主義立場出發理解二者關係?四、第五章與第六章有對合作社、集體化等內容的討論,且對1990年代後的變化有明確批評,其批評基於對文革時期人民公社的某種肯定,這當中是否存在利用取材論證觀點的考量?並且,由此引發了對社會主義批評與革命暴力問題關係的思考。

有讀者就書中內容進行補充和展開,站在歷史和階級鬥爭脈絡,林春重談中國近代史具有重要意義,書中對於1927年清黨問題的討論在臺灣也值得受到重視。作者提到的農村雙層管理問題,應是農村的村辦公司以土地換股份制進行融資的模式,相較於臺灣的新農藝復興,有沒有一個比較體制性的、結構性的角度可以討論兩者的差別?也有讀者從外圍視角提出看法,認為林春的分析視角偏蘇聯的左派,在分析 1989 年之前的中國時或許有效,但用於當代中國分析或許存疑,他更傾向用國家資本主義來描述當代中國,同時,他建議加入國際關係的視野,綜合考量多種因素,單純從社會主義脈絡分析可能導致過於樂觀。另有讀者對林春的左翼想像在全球其他國家的落實可能性提出疑問,不過,核心的問題應是在左翼的視野下看到的中國到底是不是一個真實的中國?為什麼中共可以持續的執政?除了專政、暴力、國家機器、產權的集中之外,是否存在其他的理由?這是人們應該去追問,但總很難得到答案的一些問題。

王智明總結,在每一個語境中所展開的中國討論不盡相同。怎樣去撐開這個問題?我們需要展開跟相對化,才不會限於單耦式的緊張關係中。

近期新聞 Recent News