側記|跨界:酷兒、土地、人與非人

2025-03-04

活動名稱|跨界:酷兒、土地、人與非人

日期|2025年3月4日17:00-19:00

地點|國立清華大學教育館一樓中庭

講者|Dri Chiu Tattersfield(台美人非二元性別者)

與談人|

.賴婉琪(定居台灣在清大任教的香港人類學者)

.蔡晏霖(在陽明交大任教的人類學者/有機稻農)

活動連結|連結

活動相片| 連結

側記作者| 廖希文(清大亞際文化研究碩士學位學程學生)

所屬子計畫|21世紀環境危機與多物種正義:邁向多於人的解殖

子計畫主持人|蔡晏霖

—

大雨滂沱,我們在教育館中庭就坐等待講座開始。與談人賴婉琪老師拿起麥克風,開啟今天的講座。賴老師說明,今天由將透過主講人Dri Chiu Tattersfield的生命史,向大家分享「跨界」的主題,在今天的演講中,跨越的不只是單一邊界,而且包含了國境、性別、物種、人與非人的邊界。

跨界詩意:Dri 與《跨性別卡車詩》的流動與連結

Dri接過話頭,向大家介紹自己。Dri是一位台美混血兒,在台灣長大,十五歲的時候從台灣搬到美國俄勒岡州,從台灣搬到俄勒岡雖然是很大的變化,但是兩邊都有很多植物、樹,透過這些植物好朋友,讓Dri似乎更能適應兩邊的環境。

Dri大學是讀物理專業,以前是物理老師,現在則是在從事環境科學相關的研究助理工作。不過今天的主題是小誌(zine),Dri以製作小誌和遊戲為副業。小誌可以理解為獨立出版、DIY的小漫畫本、小書。2023年從美國搬回台灣之後,Dri就開始在一些市集散佈小誌,這就是認識賴婉琪老師的契機。

圖一:Dri用英文寫作的小誌《Trans Truck Poem》被當作反抗政治的媒介,其小型低成本、易於分享,以及不受到出版社限制的特性,就如卡車的移動路徑抑以至黏菌的菌絲一樣,透過分散的網絡流傳。

和賴婉琪老師認識的契機,是Dri創作的一本小誌《跨性別卡車詩(Trans Truck Poem)》,這本小誌的梗在於「跨性別(transgender)」和「運輸(transport)」的字根都是「Trans」,因此很多美國運輸公司都會用「Trans」來取名子;透過從「Transgendertrucks」這個IG帳號中抓到的卡車照片中,可以用運輸公司的名字拼湊成一首《跨性別卡車詩》。Dri帶領大家朗誦詩文:(引號內為卡車公司)

我們來想像更好的未來,我保證「TRANSPOSSIBLE」(跨以成真。)/

我可以當「TransKing」(跨國王)/我們可以建立「TRANSDYNASTY」(跨時代)/

不過社會階級應該不是「Transolution」(跨答案)/

那我們來建立我們的「TRANS-CONNECTION」(跨連結)/成為一大「MEGATRANS」(聯合跨)/

「anytrans」(任何跨)/「ALLTRANS」(全部跨)/

從「EMOTRANS」(憂鬱的跨)到「FancyTrans」(很花的跨)/從「TRANSBROS」(跨兄弟)到「BabyTrans」(跨寶貝)/

我們的「TransMission」(跨使命)/成為「TRANSPOWER」(跨力量)/

我們會聽「TRANSPOP」(跨流行音樂)/和一起創作「ARTrans」(跨藝術)/

養一隻「TRANSCAT」(跨貓)/或更多/

什麼都可以,只要大家能「Be.Trans」(表現跨)/

和過得「OKayTrans」/

而且我們有時候會「SAD-TRANS」(難過跨)/

到時候我們會互相愛護,「TRANSHAND」(跨手)牽「TRANSHAND」(跨手)/

我們會一直變「TRANSER」and「TRANSER」(越來越跨)/

直到沒有人可以「STOPTRANS」(制止跨)/

我們會周遊「Trans Univers」(跨宇宙)/進而各自變成一顆「TRANSTAR」(跨星星)/

我的意思是,我們終於會回「TRANSHOME」(跨家)

Dri說明,卡車公司作為資本主義的一環,當他們用「trans」取名的時候,可能不會想到跨性別;但是許多追蹤「Transgendertrucks」這個IG帳號的跨性別者,看到這些照片的時候,就可以很酷兒、很頑皮的重新定義這些名字的意義。Dri也提到,一開始用英文寫作《Trans Truck Poem》的時候,因為完全沒有提到跨性別,因此不熟悉跨性別的人可能以為這是一首真的在講卡車的詩,但是翻譯成中文就必須把「跨」寫出來。Dri說明自己已經很習慣這種尷尬之處,因為身為跨性別者與跨國移民,已經很習慣跨越不同的文化,這也是性別和翻譯的類似之處。

Dri說明,這些卡車照片來自很多不同地方,例如加州、捷克、歐盟,世界上很多地方的卡車照片都搜集到這個地方,而且就算是距離很遠的跨性別者,也可能在卡車的長途移動中看到同一台卡車。在寫這首詩的時候,正值疫情隔離時代,而這首詩體現了Dri當時的夢想;而現在因為這首詩、這本小誌在線上線下流通,認識了很多新朋友,這本小誌可能會出現在香港、沖繩、亞洲各地的酷兒小誌圖書館中,這就好像這首詩的結論真的成真一樣。

如菌絲或卡車的路線交錯之旅

Dri說明,小誌(zine)小型低成本、易於分享的特性,也不會受到出版社的限制,所以它經常被當作反抗政治的媒介;例如有一些購買這本小誌的讀者身處於受壓迫的地方,用現金直接購買小誌就是相對比較安全的。而小誌不是透過主流出版社的通路傳播的,所以它不一定會出現在主流圖書館中,它就像黏菌的菌絲一樣,透過分散的網絡流傳,作者不會知道小誌最終抵達何方。Dri展示出美國運輸公司卡車的路徑圖,指出小誌的流通網路一方面像黏菌的菌絲,也像卡車的移動路徑,黏菌、小誌、卡車之間有著相似性。

Dri一開始寫作的時候,比較抱持玩耍的心態,後來逐漸發現這首詩引取許多人的共鳴:這本小誌展示了一種移動的夢想——相信跨性別者可以自由移動到各式各樣的地方,然後仍然能夠再度聚集起來。Dri也說明,雖然自己有雙國籍、進行了賀爾蒙治療與手術,但實際上仍然會遇到很多困難。例如Dri仍未變更護照的性別,所以可能會被機場安檢刁難;雖然台灣可能比較不會,但是在美國機場員工就會檢查你到底是男是女。Dri提到另一個跨境與跨性別的關係,則是在台灣自己通常會被當成男生,在美國則比較會被當成女生;所以跨性別者在不同疆界可能會有不同的經驗,然後需要用不同廁所。

廁所、標籤與出版等日常生活的不友善

賴婉琪老師補充關於跨性別移動自由的主題,說明跨性別者在很多城市中沒有辦法找到TA們覺得安全的廁所,所以抵達一個地方後,假若要待上一段時間, 就必須先找到廁所,如果沒有找到廁所就得回家,這恰恰限制了跨性別者移動的自由。賴老師接著分享自己的遷移經驗,自己出生在香港,後來到美國讀書;當賴老師初次前往美國時,在機場通關時就被安檢人員取笑外貌太像男生,這讓人感到很脆弱,因為不能罵安檢人員。賴老師說明,在她留學的美國中西部對跨性別者相對不友善,例如有一位非二元的同學說TA單獨開車時,會避免中途進加油站, 擔心單獨下車會受到對跨性別者的仇恨暴力。

圖二:賴老師分享自己大學時期製作有關女性主義與酷兒的小誌出版物, 回想當時的困難,因沒有資金就隨便找一間印刷小店,結果店家對於涉及同性戀的內容非常反感,老闆覺得「你們印什麼鬼東西」。

賴婉琪老師進一步說明,2008年在美國唸書時,跨性別還沒有太多討論,但後來就開始被貼上跨性別的標籤 (補充:她本人沒有跨性別認同),例如自己有一次身體不適去看醫生,但是明明第一次問診就沒有任何相關的討論,拿了止痛藥就回家了,但第二次掛號時,護理師向自己詢問上一位醫生在第一次問診的診斷書上寫了「transgender」,自己就覺得「太誇張了!」,於是就寫信向醫院投訴。現在來到台灣,感覺就安全很多,不用擔心自己會在哪裡受到攻擊;在學校裡面學生的態度也很正面。

賴婉琪老師也分享自己大學時期,在香港中文大學與一些學姊共同製作的女性主義小,還有自己組織的「中大同志文化小組」出版酷兒小誌。賴老師說明,當初製作相關的出版物仍然很困難,例如被印刷廠歧視,老闆就覺得「你們印什麼鬼東西」;所以第二次做的時候就不敢去了,改成去智能障礙者工作的庇護工場印。所以有的時候做小誌,也是會被印刷廠檢查一下。Dri說明,自己印小誌是在朋友推薦的店家,它整個牆壁上都是LGBT+和酷兒相關的東西,所以要想辦法找到一些比較友善的店家。

聯繫土地的酷兒地圖與跨物種反思

Dri補充一個與性別和移動相關的主題,亦即「Queering the Map」,這個公共的網站中,任何人都可以在地圖上添加一個標籤,來分享與酷兒相關的經驗,把酷兒經驗與土地聯繫在一起;每個國家都有許多酷兒的人的經驗,也有一些人放在海中央,比如說有人在亞洲,然後它的伴侶在大海另一邊,他們可能就會把標籤放在海裡面。就像卡車、小誌或黏菌會擴散到很多地方,其實酷兒的人也會擴散到許多不同的土地。Dri說明自己去年參加了一個計劃,就是把這張酷兒地圖上在加薩的故事翻譯成中文,然後分享在IG上面,鼓勵台灣的酷兒社會多關注巴勒斯坦處境。Dri說明自己在做關於酷兒的小誌時,想的是如何透過這些創作跟社會上需要幫助的人站在一起;例如自己製作的第一本小誌叫做《胸部再見》,透過這本小誌的收入來捐錢給那些沒錢動手術的人。

Dri說我們可以透過酷兒這種認同建立一些跨國界、跨種族的團結,而自己最近在思考有沒有可能透過酷兒來建立跨物種的團結。Dri展示出太平洋鮭魚的照片,說明太平洋鮭魚住在太平洋兩岸,從日本到美國西岸都有,藉由這些會移動的動物,或許可以類比自己在移動的生活。例如自己常常在遷移,可能會懷疑自己是不是沒辦法在一個社會落地生根、為那個社會奉獻;但是看太平洋鮭魚的生活方式,太平洋鮭魚在河的上游出生,在大海中成長,吸收海裡的養分,然後迴游到他們出生的小溪,繁衍然後死亡——將海中的養分帶給森林。這讓Dri能夠想像,也許自己也可以向這些鮭魚一樣,離開家鄉很久,但還是為家鄉帶來幫助。

Dri展示自己一些朋友製作的繪本《Looking for Marla》,其中有一些很Gay的魚。Dri又用《海底總動員》當例子,說明其實小丑魚這個物種的社會中,平常只有一隻雌性,其他都是雄性,但是如果那隻雌性死亡,那年紀最大的雄性就會變成雌性。Dri說明很多物種其實都看的到這種狀況,生物界的性別並沒有人類想像的那麼二元。Dri也舉出自己曾參加2018年花蓮的同志大遊行,當年的主題是〈自然而然〉,就是說明作為酷兒不是不自然的。Dri評價,其實跨國、跨性別的生存方式也是大自然的一部份。Dri舉例雄性天堂鳥為了吸引伴侶會做很多奇怪的事情,自己在思考要追求哪一種陽剛氣質時,也完全沒有考慮過成為直男,因為在大自然中可以找到很多各式各樣的陽剛氣質。

Dri最後引用王鷗行(Ocean Vuong)的引文作結:「當酷兒拯救我的生命。我們通常將酷兒性視為一種剝奪,但當我看待自己的生命,我發現酷兒性向我要求另類創新。我必須創造另類路徑;它讓我好奇;它讓我問『這對我足夠嗎?』」說明也許我們可以把酷兒擴大,讓它包容到其他的跨物種、跨國、跨種族的關係,找到我們的共同點;例如,酷兒的人與資本主義核心家庭有著不一樣的關係,也許不同於破壞環境的資本主義,我們可以創造與環境的不同關係。

由巴特勒的認同到「跨界/跨性」的世代時空

蔡晏霖老師分享,他23歲時也去美國俄勒岡州念書。想家的時候,他會去看那邊的紅杉林,讓他想起台灣的山林;或是看火車慢慢通過平交道,那種畫面也讓他有種回到台灣的感覺。他說,雖然人換了地方,但只要場景熟悉,就會有「像回家一樣」的感覺。

聊到性別認同的部分,蔡老師說賴婉琪老師分享的「被跨性別」經驗讓他想起性別認同的世代差異與時間性。他自己成長過程中的認同是婆與bi,直到這幾年反跨的議題在歐美與台灣開始興起,他才開始反思女性主義與跨性別該如何在政治上結盟,以及過去的自己為什麼覺得與跨性者距離遙遠。

在這個過程中他聽了霍伯斯坦(Jack Halberstam)主持的巴特勒 (Judith Butler)Who’s Afriad of Gender 新書發表會[1],對談中霍伯斯坦問巴特勒自己的性別認同。巴特勒說他以「非二元」作為對認同體制的反抗,但參加家長會時還是可以當「媽媽」(或者在女性主義場合與其他女性成為「我們」),這是認同的情境性。霍伯斯坦又問:「如果你16歲時,家附近就有跨性診所,事情(指巴特勒的性別認同)會不會可能有所不同?」巴特勒的回應是:「是的,可能會不同。」這也讓蔡老師意識到如果當年他成長的環境對跨性別更開放、醫療更容易取得,那麼從小就不滿於家庭與社會加諸女身各種限制的他,或許也可能選擇跨性。

也是在這個意義上,蔡老師說性別認同與我們所處的時空脫不了關係。他提到土拉客有位美國朋友就常說身為酷兒在台灣比在美國更有安全感。這也讓蔡老師覺得,討論「跨性/跨界」這個主題時,不能只看個人,要放進當時的社會和政治背景裡一起理解。

圖三:蔡老師說性別認同與我們所處的時空脫不了關係,討論「跨性/跨界」這個主題時,不能只看個人,要放進當時的社會和政治背景裡一起理解。

阿土的最後一課:跨物種的親屬儀式

談到跨物種的生命經驗,蔡老師提到花蓮地震時全台灣有許多人花了大量的時間救援與關注倒塌大樓裡的貓和雞,這讓他感到台灣社會對待動物的方式不一樣了。以往他對於將同伴動物視為「毛孩」的這種擬親屬說法沒有太多好感,因為它將動物給幼小化;但是花蓮地震時對於同伴動物的關注似乎激起一種不一樣的社會氛圍,在於社會大眾願意認可還有一些不只是人類的生命形式是重要的。

除了意識到這種社會氛圍的改變,蔡老師也分享今年初經歷的與貓咪變家人的過程:今年初,醫師診斷出阿土有由先天性多囊腎引發的慢性腎衰竭後,自己就與阿土進入非常密集的相處過程,而這對蔡老師來說也是一個意外地、從原本比較像「室友」的關係到逐漸當「媽」的過程。

老師再次提到時代性:後同婚後的同運目前將「同志親職」視為運動上的線性目標;但是在自己成長的年代同志親職不太是一個選項。在加州求學時他的女性主義教授們更是全面拒絕婚姻、母職與核心家庭,這讓蔡老師自己也對這些關係有所遲疑。

這也是為什麼蔡老師以前描述阿土時從來不會寫自己是他「媽」,可是隨著阿土病況進展,人貓間的照護關係也越來越強化,他意識到自己開始會用「ㄇ」來描述與重新定義人貓關係。換言之,蔡老師意識到是這種強迫親密讓自己逐漸成為阿土的媽媽,這是一個在特定情境下實作出來的母職與親屬關係。

即便如此,阿土最後急性腎衰竭被醫生判定已經無法治療時,蔡老師發現自己其實還沒有準備好該如何面對他的離開。此時鄰居與朋友們對待阿土的方式意外給他很大的幫助:鄰居開車帶蔡老師與阿土一起去向阿土曾經駐店當店貓的宜蘭松園小屋舊址告別,朋友則帶著佛經與晚餐來陪伴蔡老師一起陪阿土離開。鄰居和朋友以他們所知陪伴朋友悼念家人的方式來對待自己和阿土,這也在關鍵時刻再次幫蔡老師確認自己與阿土的親屬關係。

蔡老師總結,跨物種親緣正因為是跨物種、「沒那麼自然」,所以反而在「做親屬」的過程中揭露了女性主義人類學對於親屬關係的核心洞見:親屬不是基因遺傳、血濃於水、自然而然的東西,而是需要透過實作、儀式,透過更大的自然文化(natureculture),讓它成為無比真切、深入肌里的認識與情感。

圖四:通過阿土生病下的密集母職到送別阿土離開,蔡老師在「做親屬」的過程中揭露了親屬需要透過實作、儀式,透過更大的自然文化(natureculture),讓它成為無比真切、深入肌里的認識與情感。

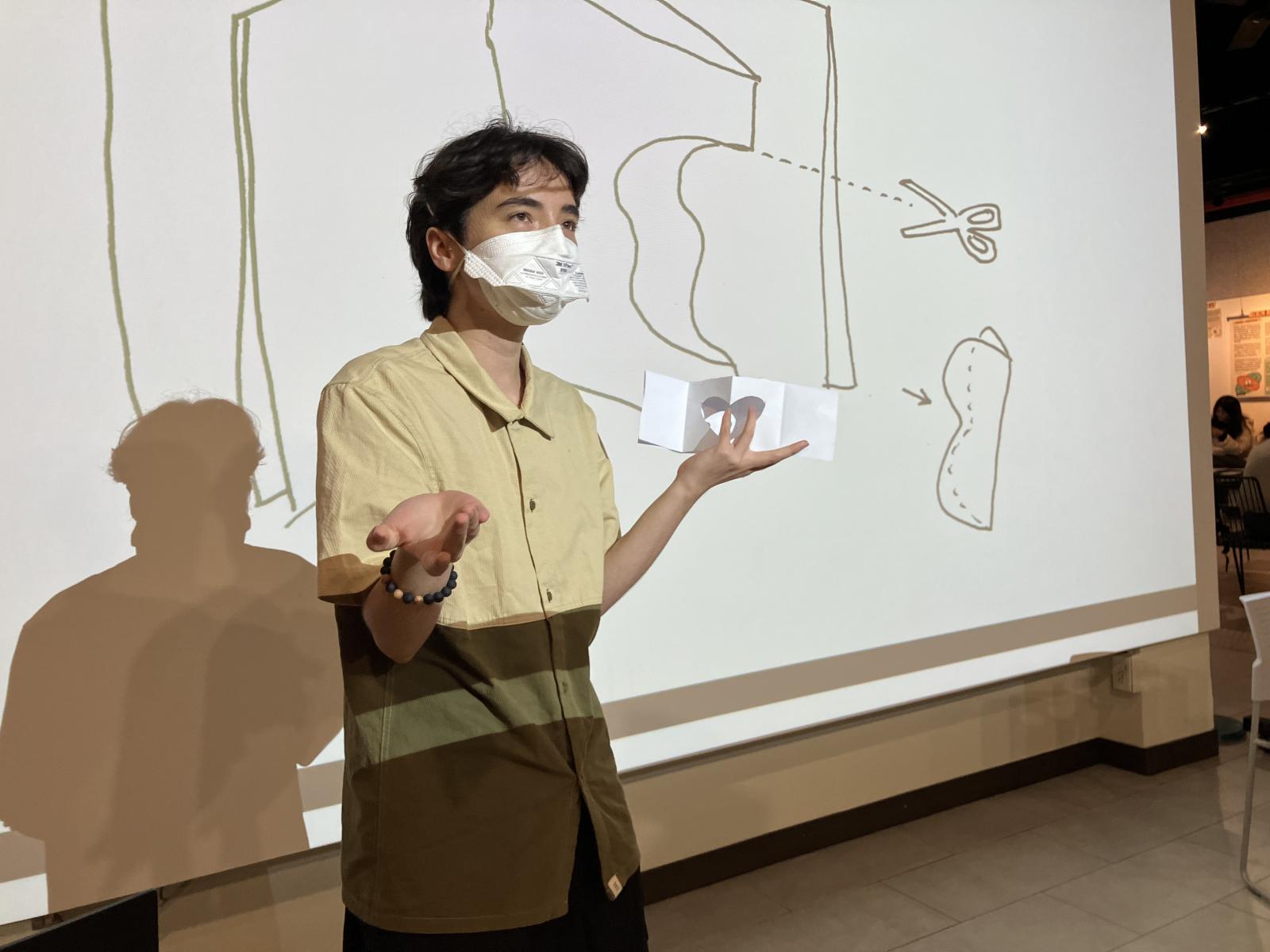

在講座的尾聲,Dri教大家如何用一張A4紙製作小誌。Dri在簡報上展示出製作方式,說明雖然小誌有各式各樣的形式,這是一種最簡單、最經典的製作方式。Dri告訴我們,透過用剪刀剪開開小誌中間的夾層,能夠打開一個小窗,然後在背面畫一些東西;這就好像是一個蟲洞、任意門,能夠通往你夢中的地方,讓大家能夠去「跨界」。

圖五:Dri告訴我們,透過用剪刀剪開開小誌中間的夾層,能夠打開一個小窗,然後在背面畫一些東西;這就好像是一個蟲洞、任意門,能夠通往你夢中的地方,讓大家能夠去「跨界」。

[1]

近期新聞 Recent News