側記 穆斯林影展「沈思」第二日

2022-02-09

穆斯林影展「沈思」:第二日側記

日期:2021年10月23日

地點:ZOOM 線上座談

記錄者: Irfan Muhammad

中文翻譯:黃凱薈

「榮譽處死」指的是為了維護家庭尊嚴和榮譽而處死一個人。而諷刺的是,這項習俗主要針對女性,且須由其親屬執行。雖然世界各地不同宗教都有類似的習俗,但在現今,在許多穆斯林占多數的社會中仍實行榮譽處死。中東的伊拉克、巴勒斯坦及沙地阿拉伯,或是南亞的巴基斯坦及阿富汗等國家,仍能常見榮譽處死。於是乎,人們將榮譽處死與伊斯蘭掛鉤,就不意外了。

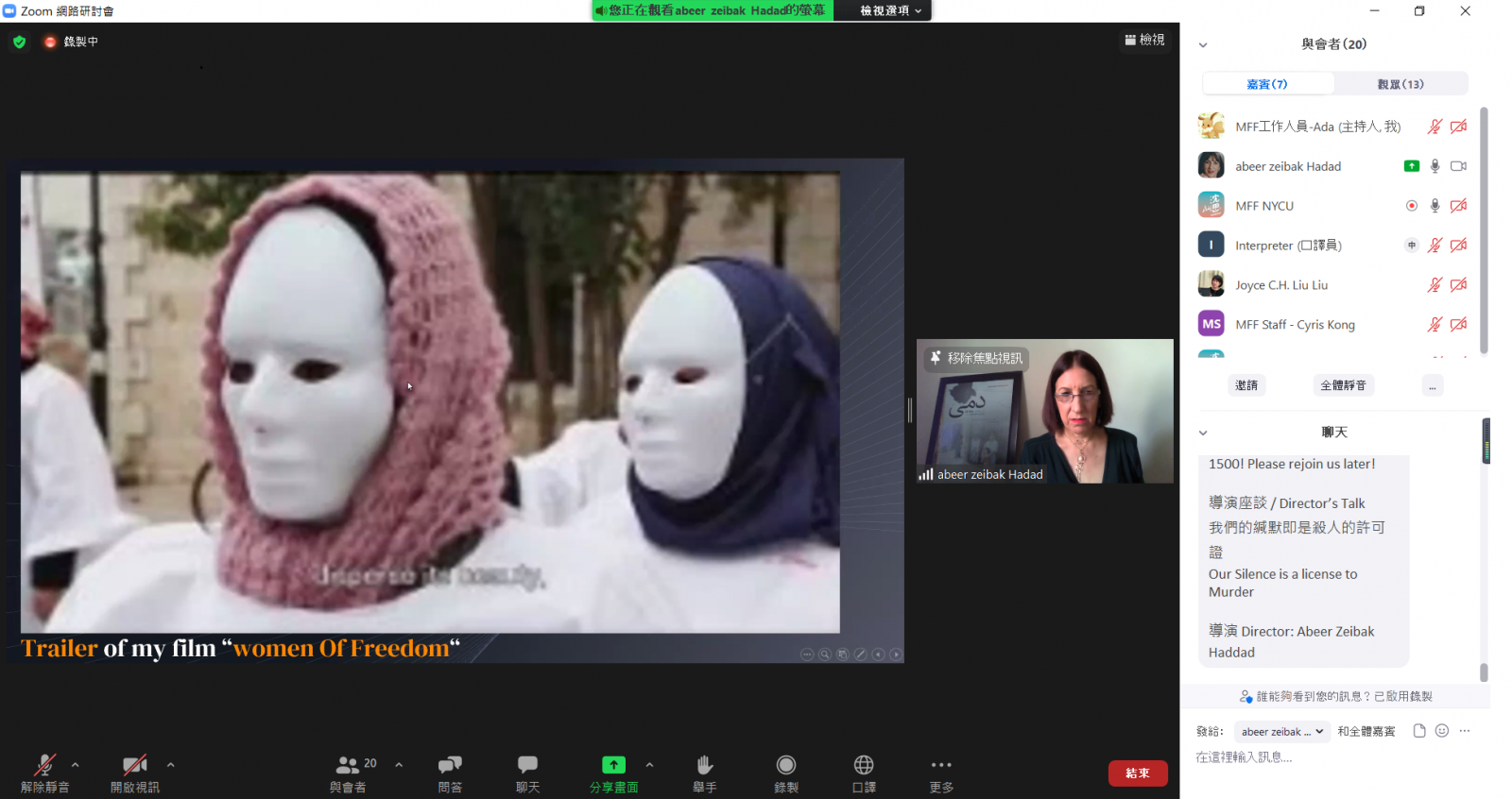

穆斯林影展第二天放映的紀錄片《自由之花》(Women of Freedom,2016),即揭示了巴勒斯坦社會榮譽處死的文化。以色列導演Abeer Zeibak Haddad以巴勒斯坦婦女的故事為主軸,講述當她們的父母和親人崇尚這份「榮譽」時,這些婦女就成為了暴力及殺害的對象。

該紀錄片引述的數據顯示,高達55%的巴勒斯坦青年支持這類殺害女人的行為,58%的人認為女性被謀殺是咎由自取。榮譽處死的受害者大多時候會直接喪命,毀容,或在餘生中不斷逃亡。這部紀錄片讓涉及的各方當事人表述其感受,其中不僅有受害者的視角,也呈現了死者家屬及加害者的視角。

Abeer也記錄了她自己造訪數個巴勒斯坦女權組織的過程,向組織者了解他們收到有關榮譽處死投報的數量。隨著時間的推移,榮譽處死的實踐開始受到巴勒斯坦,尤其是該國青年群體的譴責。他們在公共場所以示威、戲劇及藝術活動等方式表達對此類實踐的抗議。

榮譽處死發生在世界多個地區,包括歐洲和美國。聯合國估計,全球每年約5000名女性因為有違家族榮譽而遭到處死。《自由之花》映後座談期間,Abeer表示,她的這部紀錄片希望能讓這個充滿爭議且遭噤聲的議題,獲得更多的討論,並揭開此現象背後的真實情況。

在Abeer的母國以色列,每年約有10名阿拉伯婦女遭榮譽處死。Abeer說,她在10歲那年第一次聽到社會上存在榮譽處死的實踐。當時,她的家鄉拿撒勒(Nazareth)有個女孩未婚先孕,其祖母將水銀倒入她的耳朵中處死她。

Abeer決定打破沈默。她身處的社會,至今仍有許多以「榮譽處死」這一扭曲概念為名,謀殺女性的案例。為這部紀錄片做田野調查的過程中,Abeer在婦女庇護所遇到了數名倖存的女性,她們至今仍生活在恐懼中。她也遇見遭榮譽處死女性的家屬,以及在獄中會見了一名殺害親身妹妹的男子。這名男子,自小受教育要當家作主、捍衛家庭榮譽,事實上也是代代相傳家庭榮譽觀念下的受害者。

謀殺就是謀殺,没有所謂的「榮譽的謀殺」。然而,司法制度卻選擇同理這種現象,將之視為阿拉伯社會的內部問題。儘管如此,Abeer相信紀錄片的力量能對觀眾帶來情感上的長期影響,並促成人們的轉變。秉持著這股信念,Abeer持續拍攝,以開拓全新的社會新觀念。除了《自由之花》以外,她在更早以前的2011年,曾執導紀錄片《Duma》,探究巴勒斯坦社會的性暴力問題。

她的映後演講主題為「我們的緘默是殺人的許可證」(Our Silence is a License to Murder)。她透露,這個主題其實是《自由之花》的原片名。不過,在經過4年田調及拍攝,以及3年來四處展演、討論及辯論後,她認為現象的根源並非女性的緘默,而是當權者、政府,以及教育的匱乏。

這部紀錄片在挑起榮譽處死背後社會及政治情境討論的同時,也提高了阿拉伯社會整體,尤其是巴勒斯坦,以及全世界著手改變這一現象的意識。《自由之花》於2016年在以色列海法電影節(Haifa Film Festival)首映後,於2018年在全球多個電影節中共榮獲五個獎項。作為囚犯改造計劃的一環,這部紀錄片也在以色列10座監獄中放映,而Abeer也親身在映後與囚犯展開討論。觀影者中就包括了有暴力前科的囚犯。

巴基斯坦裔美國神學家兼穆斯林女性主義者Riffat Hassan隨後在題為「理解穆斯林社會的『榮譽處死』⸺以巴勒斯坦女性為例」(Understanding “Honor Crimes” in Muslim Societies: Case Study of Palestinian Women)的講座中,從學術角度作出回應。她解釋,我們有必要理解各個伊斯蘭社會。特別是阿拉伯社會的神學與歷史脈絡。

她以《古蘭經》舉例,據稱穆斯林在前伊斯蘭阿拉伯社會中已盛行排斥女性的文化。《古蘭經》第81章(surah)第9節提及活埋女兒做法;第16章第57至59節提及,有人因渴望得到兒子卻生得女兒時感到憤怒。這些經文描繪了當時阿拉伯社會對女性的態度。

前伊斯蘭阿拉伯社會是個游牧部落,人們在干旱的沙漠中過著艱苦的游牧生活。當時的情況不允許一個家庭養育多名子女,因此人們更希望能擁有可靠的兒子,而不想要女兒。這是阿拉伯社會排斥女性的原因之一,是社會經濟層面的因素。然而,雖然考量到既有的社會文化因素,《古蘭經》仍於第70章第31節中禁止信徒排斥女性,特別是基於害怕貧窮的理由。

阿拉伯社會排斥女性的另一個原因,則是因為將女性視為部落榮譽得威脅。阿拉伯社會有兩種榮譽符號「Sharaf」 和 「Ird」。 Sharaf可理解為一般榮譽,「Ird」則是只有男性才會擁有的特殊榮譽,而這份特殊榮譽有可能因女性的行為受損。譬如,某個部落的女性做出不符社會規範的行為,尤其是與性相關的行為,將減損她部落中的「Ird」。

與此同時,居住在沙漠的不同部落經常會發生戰爭,而女性很容易因此遭到敵人綁架並強暴。作為復仇,部落的男性除了會將加害者,連同受害女性一同殺掉,原因是允許該女性繼續存活將使部落蒙羞。從此脈絡看出,榮譽只屬於男性,而非女性。

然而,Riffat指出,《古蘭經》從未如此教導信徒。舉例而言,《古蘭經》要求要尋得四名證人,才得以懲罰通姦者。如若控方無法提供足夠的證人,則證詞不獲採納,被告通姦的女性也不得受到懲罰。

Riffat也提及了伊斯蘭教義與文化之間的鴻溝。她解釋,宗教並非從天堂直接掉下來,而是特定文化社會中的生活實踐,相同的宗教在不同的文化中,將展現出不同的特質。她續稱,世界五大宗教——猶太教、伊斯蘭、基督教、興都教與佛教,全都是從父權文化中發展而來。其中包含以男性為主導、男性為中心、男性為導向的特質,男人永遠位居上等位置,而女人則居於下方。

由於宗教詮釋大都根植於父權文化視角,以致形成父權偏見,因此以非父權的角度來詮釋《古蘭經》至關重要。為開展這類宗教詮釋,Riffat采用語言精確性、哲学一致性,以及正義概念的取向,來解读《古蘭經》。

她說,穆斯林将《古蘭經》看作上蒼的神啟,那麼祂必然反映出上蒼的品性。上蒼不同於常人,而使祂至高無上的品性就是正義。《古蘭經》的每字每句必定是反映出祂的正義,若有經文彰顯不正義的時候,那就不會是正確的詮釋。她也相信,《古蘭經》非常保護女性,對女性並無成見。

因此,她認為應多向穆斯林女性傳達正確的《古蘭經》詮釋,讓她們清楚自身的權益,並以此達至平等。穆斯林世界目前主要有兩種運動。一派人採取世俗主義,倡議人權價值,不以宗教為途徑,而只仰賴人權相關法律。而Riffat则認為,只要帶著正確理解宗教,宗教也可以作為解放之源。女性迄今仍面對各種不義、壓迫及暴力。她期盼世界各地的社運分子,協力對抗榮譽处死。

儘管穆斯林世界的女人命運充滿悲觀,影展次日的第二部紀錄片卻是由Reza Farahmand 2018年執導的紀錄片《戴火藥耳環的女人》(Women with Gunpowder Earrings),講述的正是女性戰地記者Noor Alhelli走訪伊拉克難民營,採訪伊斯蘭國(ISIS)武裝分子家屬的故事。

Noor以及她的團隊穿越了伊拉克政府與伊斯蘭國武裝分子對戰的槍林彈雨,在混亂的戰火中,接觸到數個受困的伊斯蘭國武裝分子家庭。這些家庭幾乎只有女性和孩童,且對自己的命運充滿困惑。由於他們有的人不諳阿拉伯語,這使得他們的生活更為困難。

他們有的來自土耳其至東歐這片區域;有的則是在財富的利誘之下,只身投奔伊斯蘭國。也有人認為,為了宗教來到伊斯蘭國是正確之舉;有的人則認為她們的丈夫是為了錢才加入伊斯蘭國,卻不認為他們的丈夫有罪,哪怕政府指控他們涉及恐怖主義。

Noor不僅深入探問困在難民營中,伊斯蘭國武裝分子家屬的命運,也探討伊斯蘭國受害者命運。她探訪了伊斯蘭國屠殺雅茲迪族(Yazidi)的科約村(Kojo)。那裡如今只剩一小撮人,Noor在那裡聆聽曾發生在該地的悲慘故事。

這部紀錄片展現了Noor的不同面向,她不只是一名挖掘及訴說故事的記者,同時也是一名女性和一位母親。她能夠同理這些因伊斯蘭國,而生活天翻地覆的女性及其家庭,也願意為他們付諸行動。

自2021年8月塔利班重新掌權阿富汗後,這個位於南亞的國度再度成為公眾焦點。經歷了二十多年的共和國時期,塔利班的回歸恐怕將再度威脅阿富汗社會,特別是女性和少數族群。

在塔利班掌權的大公國時期,阿富汗女性的生活受到重重限制,甚至無法離開家裡去上學。少數族群及少數宗教群體同樣受到監管。塔利班如今重奪政權,人們憂心阿富汗原本逐漸癒合舊傷又會重新裂開。

然而,阿富汗社會對女性和少數族群的壓迫,並非始於塔利班掌權,而是更久遠以前的事。

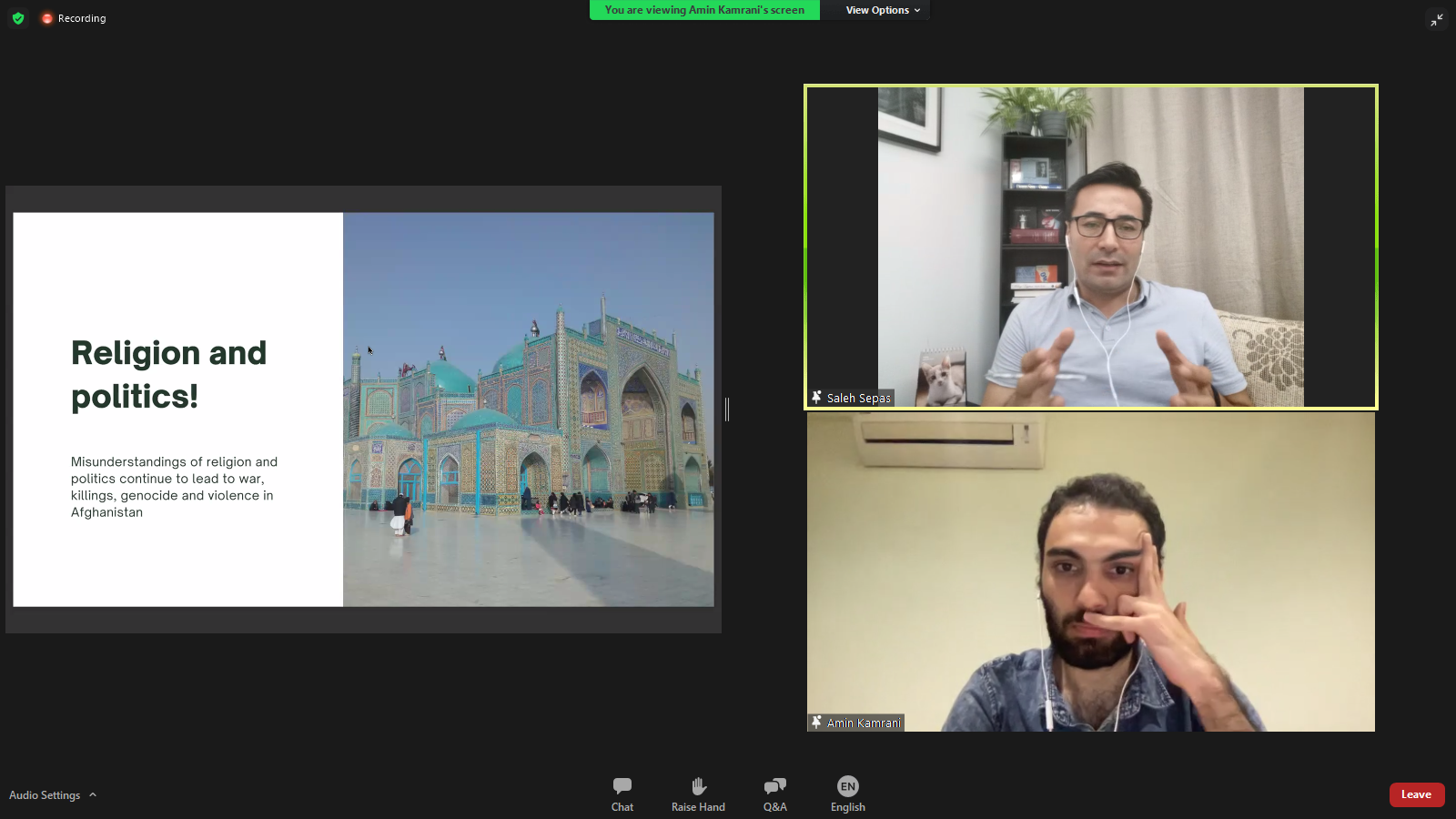

影展次日主辦方,邀請了由阿富汗難民組成的「燕子劇團」發起人Saleh Sepas前來分享。Saleh Sepas是阿富汗人,他敘述了阿富汗人如何長期生活在戰亂之中。相較於以難民身份居住在馬來西亞吉隆坡,阿富汗社會的生活就是坦克車與子彈聲相伴的日常。

政治人物或領袖引發戰爭。他們利用宗教實現自己的政治野心,也利用宗教為謀殺、種族滅絕和暴力罪行找藉口。女性淪為最脆弱的群體,她們甚至無法選擇自己的穿著。宗教不再是個人的事,阿富汗也沒有宗教自由。

種族之間衝突,使局勢雪上加霜。

以伊斯蘭什葉派(Shia)為主的哈扎拉族(Hazara)於1880年,在Abdul Rahman Khan的政權下面臨了種族清洗。 當時遜尼派(Sunni)佔主導地位的宗教領袖合法化屠殺哈扎拉族,導致63%的哈扎拉人遭到殺害。

哈扎拉族的男性遭到殺害,而女性則當作奴隸販賣。許多女性最終選擇死亡,而不願成為奴隸。這些女性逃往阿富汗烏魯茲甘(Uruzgan)的沙什帕爾山(Mount Shashpar)上,當Abdul Rahman Khan的軍隊逼近時,47名女性選擇躍下懸崖而亡,也不願遭到俘虜、奴役或強暴。

Sepas在活動中展示了一幅Hasan Ali Hatef的畫作,畫中描繪的就是這起發生在Abdul Rahman Khan時代,遭人忽視或否認的人間慘劇。

Abdul Rahman Khan於1800年代末至1900年代初所實施的政策,一直延續到如今的塔利班政權。即便政權的意識形態和國家構成都有所改變,但借宗教之名來達成政治目的的情況仍無改變。數百年來,阿富汗人因此飽受磨難。

Amanullah Khan掌權時期,世俗政權一度取代了承襲著Abdul Rahman Khan精神的法西斯政權。1970年代後期,阿富汗更是走向共產主義式的民主共和國。然而,阿富汗人並沒有因而迎來更好的國家治理。

即使改稱「民主共和國」,阿富汗的治理與「謀殺」還是密不可分。1979年至1992年期間,執政政府成了蘇聯的傀儡,導致數百萬阿富汗人喪生或失踪。儘管阿富汗的各政黨自稱是由知識分子所組成,這些暴力事件他們仍難逃其咎。

在這個時期,人民之間有所衝突。不論是共產主義者之間,或共產主義者與反共主義者之間皆是如此。如同其他家庭那樣,Sepas的家庭也存在著衝突。他的叔叔是一名共產主義者,另一個叔叔則是反共產主義的穆拉(Mullah,猶太波斯語的伊斯蘭社區宗教老師)。

這類家庭悲劇不斷地延續。在Ashraf Ghani統治下的阿富汗共和國,曾有個家庭裡同時存在著塔利班成員和政府士兵。他們在同個屋子裡互動,一起吃早餐,但在戰鬥時卻得相互廝殺。兩人死後並排安葬,只不過其中一個的墳墓插上阿富汗國旗,另一個則插著塔利班的旗幟。Sepas於2017年以這個故事創作了一齣戲劇表演,敘說政治錯誤利用宗教帶來的後果。

經歷了蘇聯入侵及阿富汗民主共和國倒台後,伊斯蘭不同派系於1992年至1996年間爆發內戰。 雖然他們在對抗蘇聯時期處於同一陣線,即伊斯蘭教義聖戰者(Mujahideen),卻因為宗教和民族觀點差異而開始分裂。Sepas說,儘管他們都高呼「真主至大」(Takbir) ,卻因派別的差異而互相殘殺。

在這種激烈交戰的情況下,阿富汗領導人自然死亡反而成為罕見的事。 1996年,塔利班在首次執掌阿富汗期間,公開處決前共產黨總統Mohammed Najibullah,並將他的屍體懸吊兩天。

2001年後,美國入侵阿富汗並擊退塔利班,阿富汗轉為美國式的民主政權所領導。然而,該政府也充滿舞弊和貪腐問題。由於忽視人權加上國家治理不當,塔利班得以在今年迅速推翻阿富汗共和國。Sepas認為,塔利班如今並無什麼改變,它仍是那個給阿富汗人民帶來恐懼的塔利班。

放眼阿富汗歷史,塔利班領袖的所作所為顯然並不「伊斯蘭」。他們只是利用宗教來行使政治詐欺,他們的所作所為都是種族及族群優越使然。

近期新聞 Recent News